Vincent van Gogh und Daubigny Blühende Obstbäume und Felder rund um Auvers

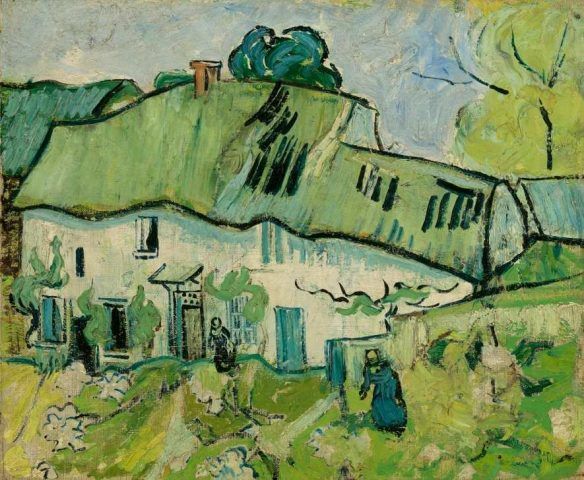

Vincent van Gogh, Bauernhaus, Auvers-sur-Oise, Mai–Juni 1890, Öl auf Leinwand, 38.9 cm x 46.4 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam Vincent van Gogh Foundation)

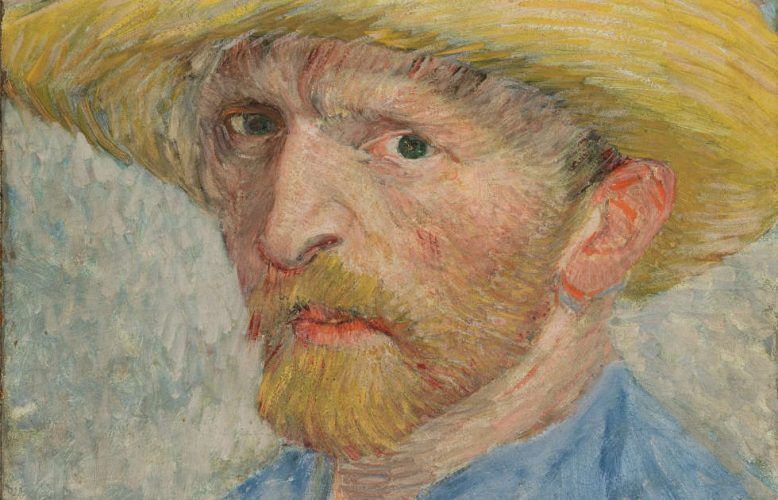

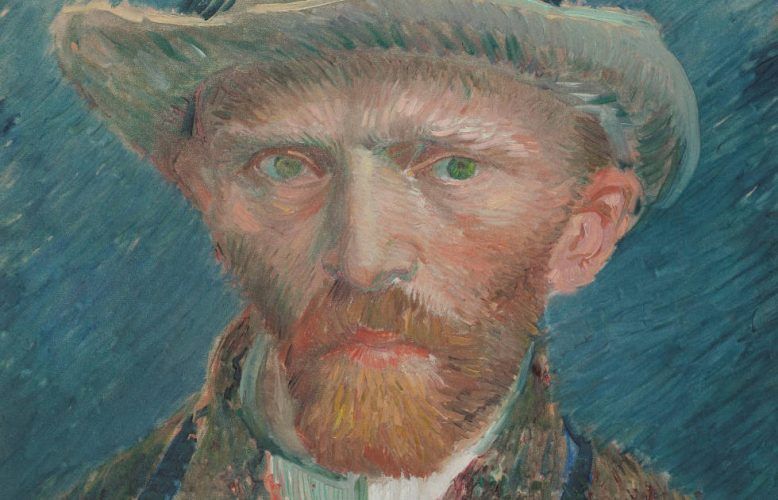

Vincent van Gogh (1853–1890) bewunderte Zeit seines Lebens die Landschaftsgemälde von Charles-François Daubigny. Im Jahr 1890 übersiedelte der Maler von Südfrankreich zuerst nach Paris und dann weiter nach Auvers-sur-Oise (→ Van Gogh in Auvers-sur-Oise). Dreißig Jahre nachdem Charles-François Daubigny (1860) den Ort an der Oise zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht hatte, verbrachte Vincent van Gogh dort seine letzten Monate. Vincent van Gogh schuf in und um Auvers zwischen dem 20. Mai und dem 27. Juli 1890 seine beeindruckenden 75 letzten Bilder – und trat mit ihnen bewusst in die Fußstapfen Daubignys.

Inspiring Impressionism: Daubigny, Monet, Van Gogh

USA | Cincinnati: Taft Museum

20.2. – 29.5.2016

England | Edinburgh: Scottish National Gallery

25.6. – 2.10.2016

#InspiringImpressionism

Holland / Amsterdam: Van Gogh Museum

21.10.2016 – 29.1.2017

Vincent van Gogh und Daubigny

Vincent van Goghs Begeisterung für Charles-François Daubigny (1817–1878 → Charles-François Daubigny: Wegbereiter des Impressionismus) lässt sich bis in seine Zeit als Mitarbeiter des Kunsthandels seines Onkels nachverfolgen. Der persönliche Parnass des zukünftigen Malers setzte sich aus der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, dem Realismus1, der Schule von Barbizon2 und der Haager Schule3 zusammen. Dass Daubigny als einer der führenden Landschaftsmaler seiner Zeit bereits 1874 auf der Liste mit den von Van Gogh bewunderten Künstlern auftaucht, verwundert daher kaum. Vor allem dessen Gemälde „Frühling“ machte im Musée du Luxembourg großen Eindruck auf ihn. Druckgrafiken von Daubigny persönlich und Radierungen nach dessen berühmtesten Gemälden ermöglichten Vincent van Gogh eine genaue Beschäftigung mit dessen poetischer wie idyllischer Landschaftsauffassung. Als der scheiternde Laienprediger Vincent van Gogh im Borinage begann selbst zu zeichnen, ließ er sich von seinem Bruder Theo Blätter von Millet und Daubigny schicken (→ Vincent van Gogh im Borinage. Die Geburt eines Künstlers) und erwähnte den Künstler in den Jahren zwischen Juli 1873 und Juli 1890 insgesamt 58 Mal. Zwei dieser Reproduktionen befinden sich noch immer in einem seiner Skizzenbücher.

Nach zwei Jahren Konzentration auf die Zeichnung, traute sich der Autodidakt Van Gogh 1882 erstmals Landschaften in Öl darzustellen. Im Sommer dieses Jahres sah er in Dan Haag eine Ausstellung mit französischer Kunst, in der Gemälde von Daubigny, Gustave Courbet, Rousseau, Jules Dupré, Jules Breton u. a. präsentiert wurden. Darunter befand sich „Eine Straße in Auvers“ (1872, unbekannter Aufenthaltsort), von der Vincent van Gogh vermutlich „nicht genug bekommen konnte“, weil die niedrigen Häuser ihn an seine Heimat Brabant erinnerten. In den folgenden Jahren malte Vincent van Gogh tonige Landschaften in Drenthe, wo er in der melancholischen und dramatischen Landschaft lauter verlebendigte Gemälde seiner bewunderten Vorgänger sah. Wie schon Daubigny bemerkte Vincent van Gogh die negativen Auswirkungen der Industrialisierung auf Landleben und Landschaft. Statt Moderne und Technologie suchte der Holländer Ruhe und Frieden in den ruralen Gebieten.

„Delacroix, Millet, Corot, Dupré, Daubigny, Breton, 30 mehr Namen, bilden sie nicht das Herz dieses Jahrhunderts, was die Kunst anlangt, und alle von ihnen, haben sie nicht ihre Wurzeln in der Romantik, auch wenn sie die Romantik überwunden haben? Romantik und Romantik sind unsere Ära, und einer muss Vorstellungskraft, Gefühl in seiner Malerei haben.“ (Vincent van Gogh)

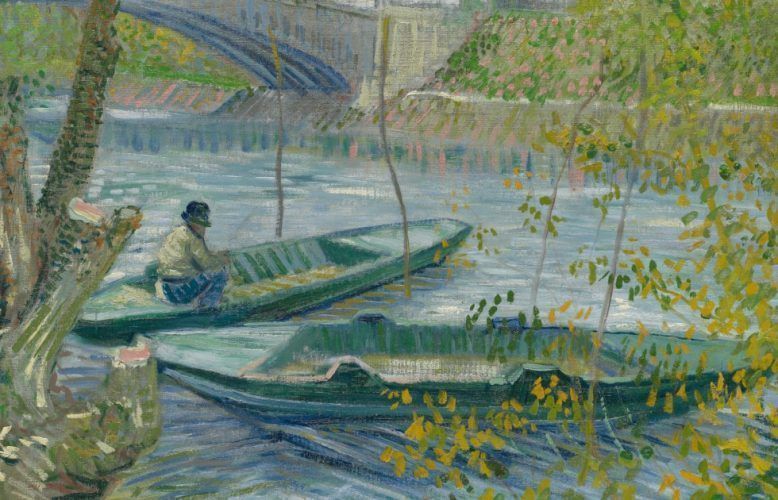

In den Pariser Jahren von 1886 bis 1888 studierte Vincent van Gogh den Impressionismus (→ Seurat, Signac und Van Gogh. Wege des Pointillismus) und den Japonismus (→ Monet, Gauguin, van Gogh …. Inspiration Japan), wodurch sich seine Palette deutlich aufhellte und er sich einen variantenreichen Pinselstrich erarbeitete. An einer Atelierwand hing Charles-François Daubignys Radierung „Der Busch“ (1855, Musée du Louvre, Paris) nach Jacob van Ruisdael.

Obstbäume in der Provence

Van Goghs radikaler Bruch mit seinem sozialkritischen und manchmal düsteren Frühwerk aus Holland stellt sich nach seiner Übersiedelung nach Arles Ende Februar 1888 als weniger scharf dar. Der Maler war sich nun sicher, dass er zunehmend zu jenen Ideen von Landschaft zurückkehren müsste, die er vor der Kenntnis des Impressionismus hatte. Er verband in diesen Gemälden den impressionistischen Strich und die Pleinairmalerei mit japanischen Kompositionsmustern, die intensiven Farben der von ihm gesammelten Ukijo-e Drucke mit den theoretischen Überlegungen von Delacroix zur Farbe sowie die Landschaftsauffassung der Schule von Barbizon: Der Mensch (= Bauer) ist ein Teil der Natur. Baumblüte, Aussaat und Ernte stehen wie schon in seinen frühen Werken für den Lebenszyklus.

- Charles-François Daubigny, Obstgarten in Blüte, 1874, Öl auf Leinwand, 85 x 157 cm (National Galleries of Scotland, Edinburgh)

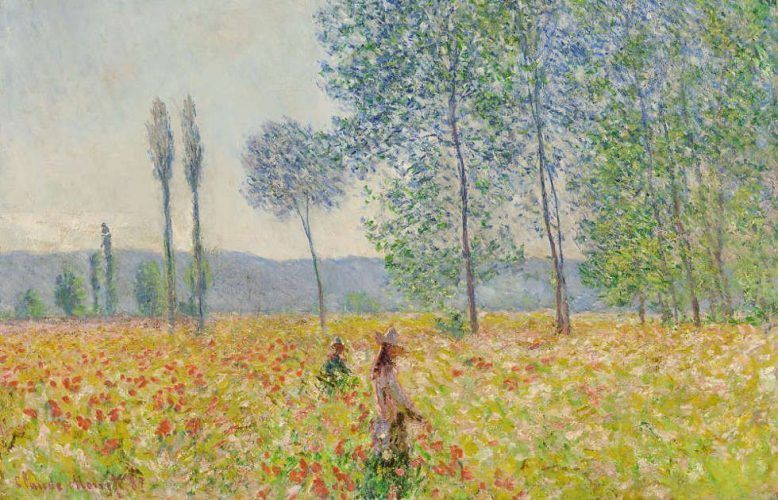

- Claude Monet, Frühling (Blühende Obstbäume), 1873, Öl auf Leinwand, 62.2 x 100.6 cm (New York, Metropolitan Museum of Art)

- Camille Pissarro, Blühende Obstbäume, Louveciennes 1872, Öl auf Leinwand, 45,1 x 54,9 cm (National Gallery of Art, Washington, Ailsa Mellon Bruce Collection 1970.17.51)

- Vincent van Gogh, Obstgarten in Blüten (Pflaumenbäume), 1888, Öl auf Leinwand, 54 x 65.2 cm (National Galleries of Scotland, Presented by Sir Alexander Maitland in memory of his wife)

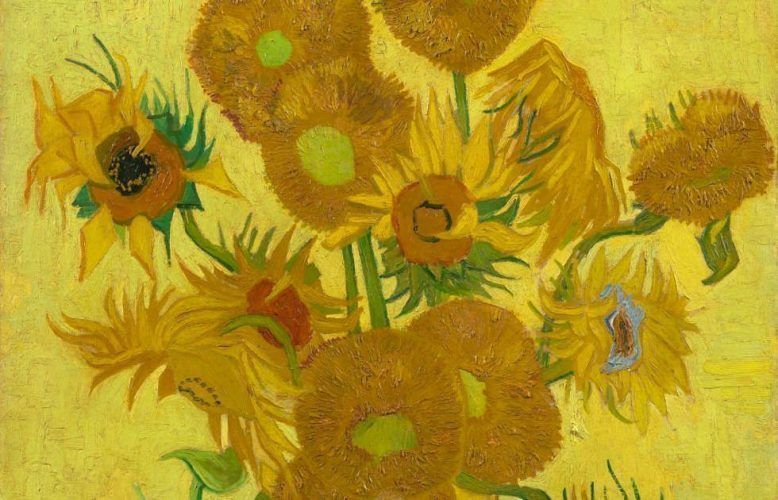

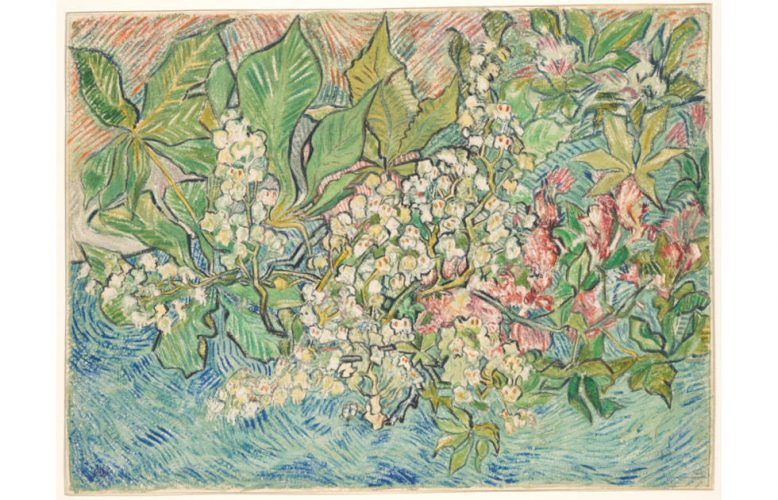

Seit dem Frühling 1857 malte Charles-François Daubigny vermutlich als Erster blühende Obstbäume; Monet und Pissarro widmeten sich seit den 1870er Jahren diesem Thema. Mit diesen Gemälden war Daubigny extrem erfolgreich, so dass sich Vincent van Gogh darüber im Klaren war, dass seine Frühlingsbäume als Hommagen an den verehrten Franzosen gedeutet wurden. Auch die in Südfrankreich entstandenen Bilder von Olivenbäumen führte er selbst in einem Brief auf den „normannischen Apfelbaum“ seines Vorbildes zurück. „Der weiße Obstgarten“ (1888), das Vincent van Gogh für eines seiner besten Bilder aus dieser Serie hielt, ist aus unzähligen Pinselstrichen aufgebaut, die er „ohne System“ auf die Leinwand setzte. Der Maler zeigte sich überzeugt, dass jene Betrachter, die sich eine klassische Technik erwarten würden, bei seinen Werken fehl am Platz wären. Auf der Suche nach einer geeigneten Malweise überschritt er den Impressionismus in Richtung eines expressiven Farbauftrags und einer zunehmend gesteigerten Farbigkeit.

In den Fußstapfen von Daubigny: Vincent van Gogh in Auvers

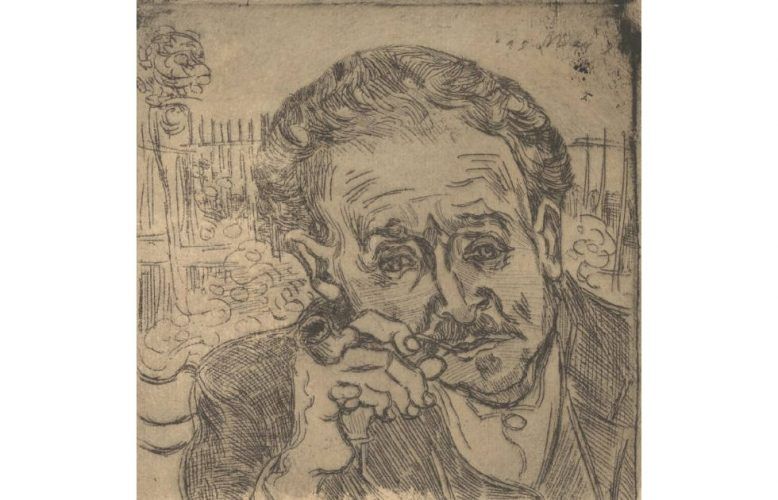

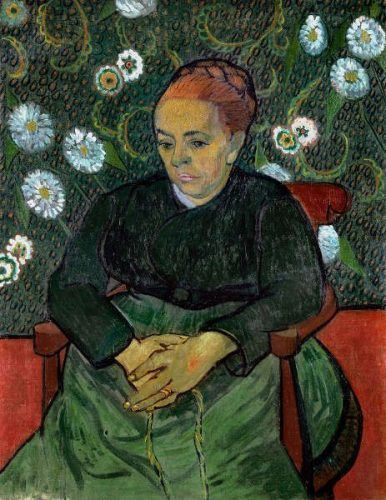

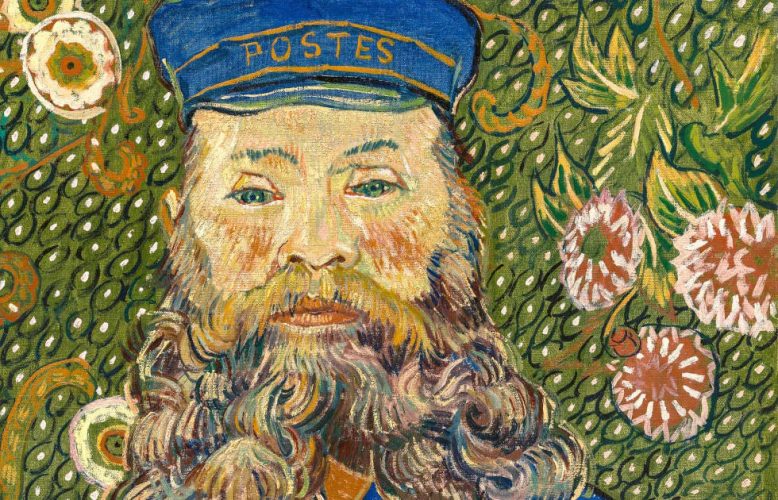

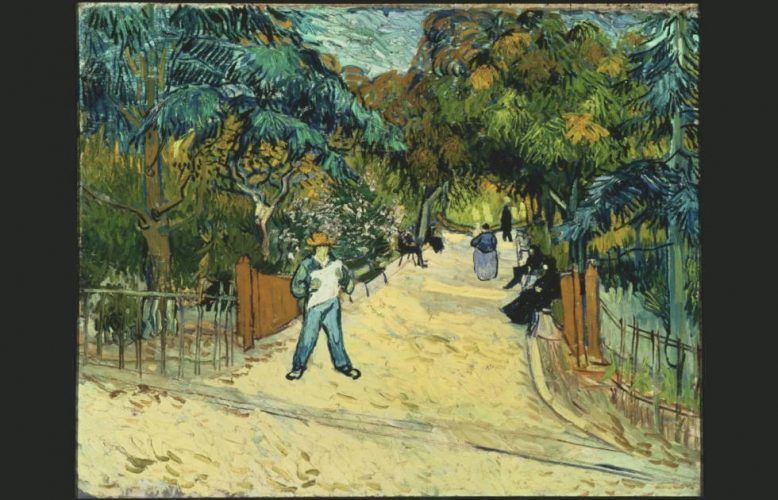

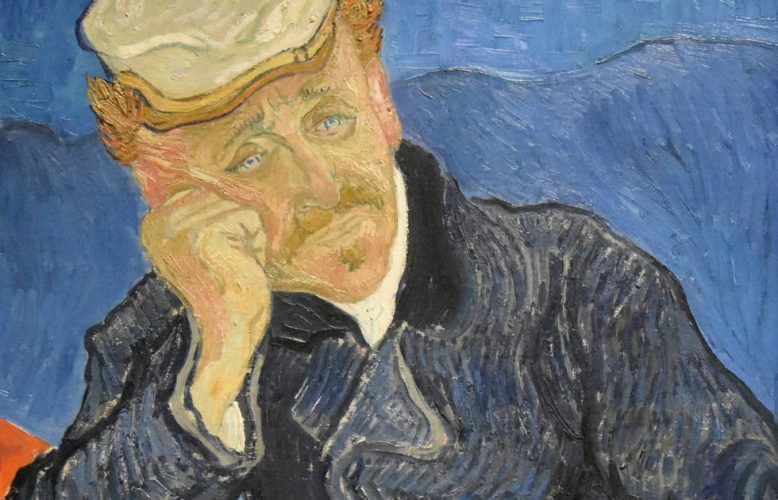

Es gab mehrere Gründe, warum sich Vincent van Gogh für Auvers-sur-Oise entschied. Praktische Überlegungen wie dessen Nähe zu Paris und die gute Anbindung mit der Eisenbahn waren genauso ausschlaggebend, wie die Prägung der Landschaft durch die Anwesenheit von Daubigny und Dr. Paul Gachet. Der Homöopath verbrachte vier Tage der Woche in seiner Praxis in Paris und die restlichen drei mit seiner Familie in Auvers. Hier hatte der passionierte Kunstsammler von Bildern Camille Pissarros, Guillaumins, Paul Cézannes und Druckgrafiker (Gachet signierte mit dem Pseudonym van Ryssel) eine Freundschaft vom Camille Pissarro geschlossen, der im nahen Pontoise lebte. Über Pissarro hatte Theo van Gogh auch von Dr. Gachet erfahren und ihn als Therapeuten für seinen Bruder gewählt. In Auvers entstanden innerhalb von 70 Tagen insgesamt 75 Gemälde: zwei Porträts des Arztes und Freundes sowie 13 Porträts von jungen Menschen (vor allem Mädchen). Das Hauptmotiv des späten Werks von Vincent van Gogh ist aber die Umgebung von Auvers, die niedrigen, strohgedeckten Häuser, die Weizenfelder und drei Ansichten des Gartens von Daubigny.

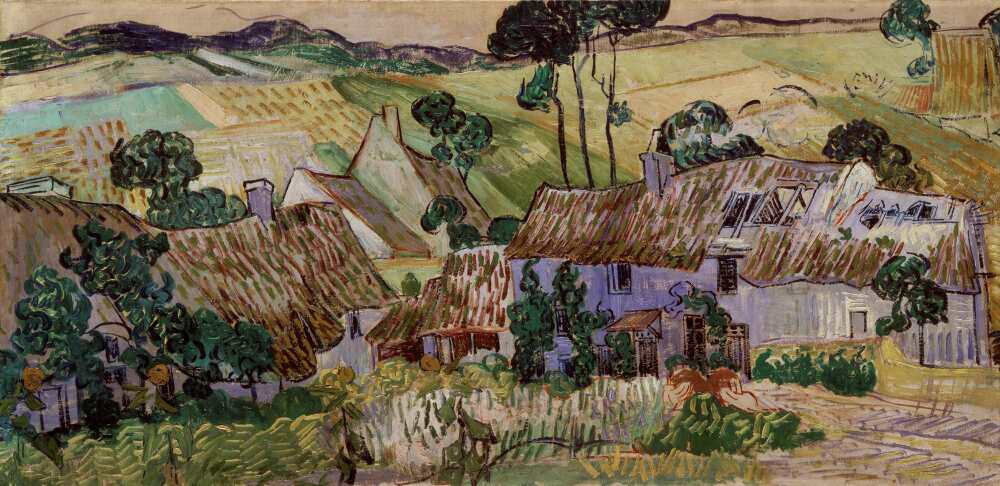

- Vincent van Gogh, Bauerhäuser bei Auvers-sur-Oise, 1890, Öl auf Leinwand, 50.2 x 100.3 cm (Tate National Gallery © Tate, London 2015)

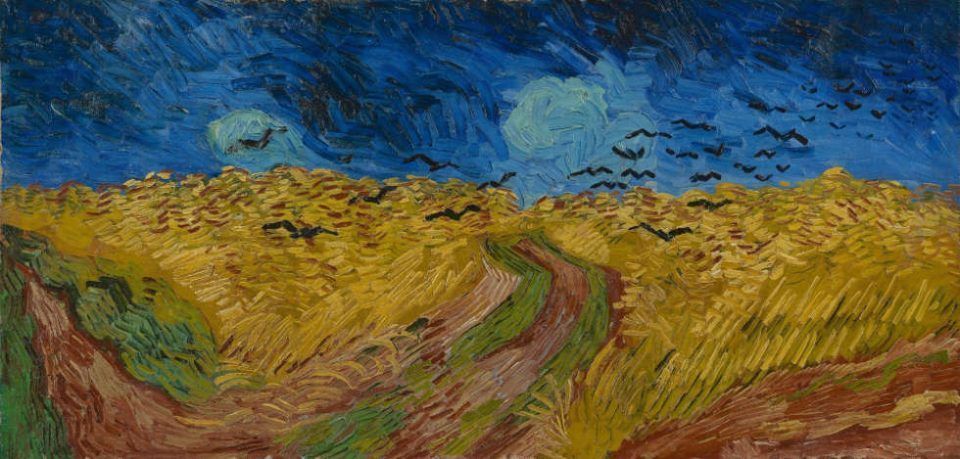

Bereits am ersten Tag malte Vincent van Gogh ein Bild von Auvers‘ strohgedeckten Bauernhäusern. Damit begann er seinen Aufenthalt am Land mit genau dem gleichen Motiv, das er viele Jahre zuvor in der Den Haager Ausstellung so bewundert hatte. Felder mit Mohnblumen, Weizenfelder und Heuhaufen in leuchtenden Farben mit Komplementärkontrast und wirbelnden Farbstrichen folgten bis zum Freitod des Künstlers. Die Linearperspektive wird in vielen dieser Bilder von einem wandernden Blick abgelöst, der von einem gekippten Vordergrund zu einem hochgezogenen Hintergrund zu wandern scheint. Zwölf horizontale Landschaften weisen ein außergewöhnliches Format von 50 x 100 cm auf. Vincent van Gogh hat sich die Leinwände selbst von einer großen Rolle abgeschnitten und folgt damit ebenfalls dem Vorbild von Daubigny, der häufig panoramaartige Landschaften im Verhältnis von 1:2 schuf. Diese weitläufigen Ansichten von Weizenfeldern – darunter „Weizenfelder bei Auvers-sur-Oise“ (Belvedere, Wien), „Weizenfeld unter Gewitterwolken“ (Juli 1890, Van Gogh Museum), „Weizenfeld mit Raben“ (Juli 1890, Van Gogh Museum), „Landschaft bei Auvers im Regen“ (Juli 1890, Cardiff) und „Bauerhäuser bei Auvers-sur-Oise“ (Juli 1890, Tate, London) – gehören zu den expressivsten Gemälden des Wahlfranzosen. Berühmt wurden sie für den rhythmischen Einsatz des Pinsels, die kontrastreichen, leuchtenden Farben und ihre melancholische, von Einsamkeit durchzogene Grundstimmung.

- Vincent van Gogh, Weizenfelder bei Auvers-sur-Oise, 1890, Öl auf Leinwand, 50 x 101 cm (Österreichische Galerie Belvedere, Wien)

- Vincent van Gogh, Weizenfeld unter Gewitterwolken, 1890, Öl auf Leinwand, 50.9 × 101.3 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

Die Skizze und die zwei Gemälde von „Daubignys Garten“ beschäftigten den Maler bereits seit seiner Ankunft (Brief Van Goghs an seinen Bruder 898). Sie gehören zu seinen letzten Bildern. Die Witwe des Künstlers lebte noch in Auvers und gab ihm die Erlaubnis im Garten eine Studie anzufertigen. Da der Künstler gerade keine Leinwand zur Verfügung hatte, malte er eine erste Studie in der Größe von 50 x 50 cm auf einem Geschirrtuch. Im ersten Gemälde zoomte er sich an die Blumen im Vordergrund. Das größere Gemälde entstand einige Wochen später, gefolgt von einem weiteren Ausschnitt mit Haus, Madame Daubigny und einer schwarzen Katze. Das dritte Gemälde schenkte er aus Dankbarkeit der Witwe. Der letzte Brief Vincent van Goghs an seinen Bruder vom 23. Juli 1890 beinhaltet vier Skizzen von Gemälden, darunter auch „Daubignys Garten“4. In diesem Brief bezeichnete er das Bild als eines seiner reflektiertesten Leinwände. Am 27. Juli schloss sich der Maler in die Brust. Schwer verletzt schleppte er sich zurück in den Ort, wo er in Beisein von Theo am 29. Juli 1890 verstarb.

„Die Sorgen in meinem Kopf sind deutlich beruhig […] Ich bin völlig eingenommen von dieser gewaltigen Ebene, die bis zu den Hügeln mit Weizenfeldern bedeckt ist, schrankenlos wie das Meer in delikaten Gelb- und Grüntönen, das blasse Violett der umgepflügten und gejäteten Erde, kariert in regelmäßigen Abständen mit grünen Intervallen der blühenden Kartoffelpflanzen, alles unter einem Himmel in delikatem Blau, Weiß, Pink und Violett. Ich bin in einem fast zu ruhigen Zustand, um das zu malen.“5 (Vincent van Gogh an seine Mutter Anna van Gogh-Carbentus und Willemien van Gogh, 10.–14. Juli 1890)

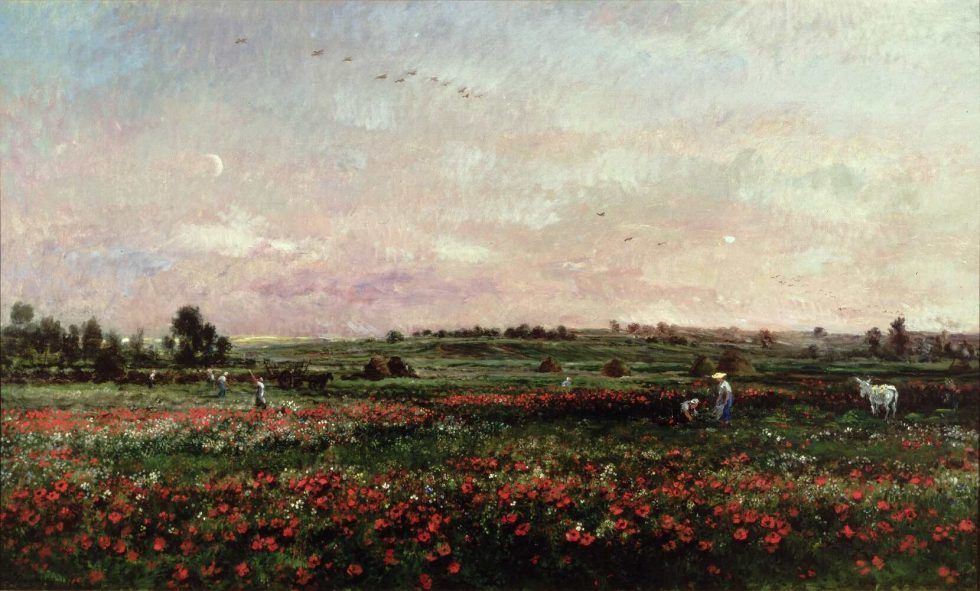

- Charles-François Daubigny, Felder im Monat Juni, 1874, Öl auf Leinwand, 135 x 224 cm (Johnson Museum of Art, Cornell University, Ithaca, NY, gift of Mr. and Mrs. Louis V. Keeler, Class of 1911)

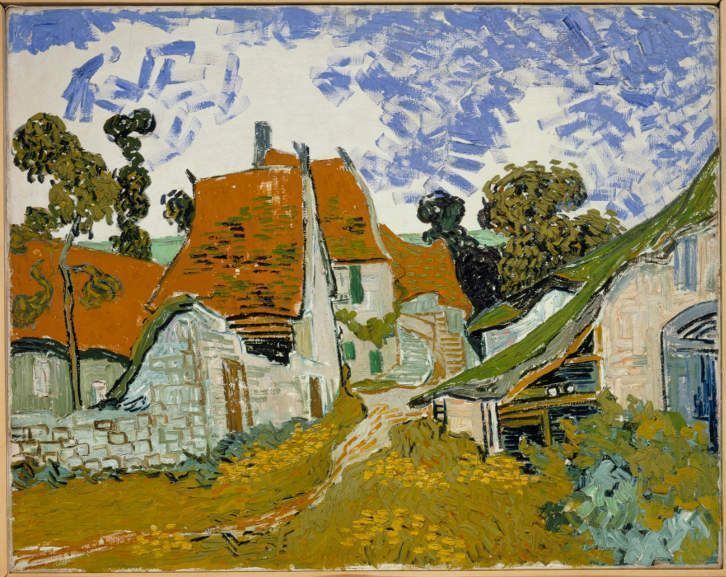

- Vincent van Gogh, Straße in Auvers-sur-Oise, Mai 1890, Öl auf Leinwand, 73 x 92,5 cm (Ateneum Art Museum Finnish National Gallery – Hannu Aaltonen © Ateneum Art Museum Finnish National Gallery – Hannu Aaltonen)

Vincent van Gogh und Daubigny: Bilder

- Vincent van Gogh, Obstgarten in Blüten (Pflaumenbäume), 1888, Öl auf Leinwand, 54 x 65.2 cm (National Galleries of Scotland, Presented by Sir Alexander Maitland in memory of his wife)

- Vincent van Gogh, Straße in Auvers-sur-Oise, Mai 1890, Öl auf Leinwand, 73 x 92,5 cm (Ateneum Art Museum Finnish National Gallery - Hannu Aaltonen © Ateneum Art Museum Finnish National Gallery - Hannu Aaltonen)

- Vincent van Gogh, Bauernhaus, Auvers-sur-Oise, Mai–Juni 1890, Öl auf Leinwand, 38.9 cm x 46.4 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

- Vincent van Gogh, Bildnis Dr. Gachet mit Fingerhutzweig, Juni 1890, Öl auf Leinwand (Musée d’Orsay, Paris)

- Vincent van Gogh, Porträt Dr. Gachet, Juni 1890, Öl auf Leinwand, 67 x 56 cm (Sammlung Royei Saito, Tokio)

- Vincent van Gogh, Die Kirche von Auvers, Juni 1890, Öl auf Leinwand, 94 x 74 cm (Musée d‘Orsay)

- Vincent van Gogh, Weizenfelder bei Auvers-sur-Oise, 1890, Öl auf Leinwand, 50 x 101 cm (Österreichische Galerie Belvedere, Wien)

- Vincent van Gogh, Weizenfeld unter Gewitterwolken, Juli 1890, Öl auf Leinwand, 50.9 × 101.3 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

- Vincent van Gogh, Weizenfeld mit Raben, Juli 1890, Öl auf Leinwand, 50,5 x 103 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation))

- Vincent van Gogh, Feld mit Mohnblumen, Juni 1890, Öl auf Leinwand, 73 x 91,5 cm (Haags Gemeenteuseum, Den Haag)

- Vincent van Gogh, Landschaft bei Auvers im Regen, Juli 1890, Öl auf Leinwand, 50 x 100 cm (National Museum of Wales, Cardiff)

- Vincent van Gogh, Bauerhäuser bei Auvers-sur-Oise, Juli 1890, Öl auf Leinwand, 50.2 x 100.3 cm (Tate National Gallery © Tate, London 2015)

- Vincent van Gogh, Heuhaufen unter einem Wolkenhimmel, Juli 1890, Öl auf Leinwand, 63,3 × 53 cm (Kröller-Müller Museum, Otterlo)

- Vincent van Gogh, Daubigny's Garten, Juli 1890, Öl auf Leinwand, 50 x 101.5 cm (Collection Rudolf Staechelin)

- Vincent van Gogh, Weizenfelder nach dem Regen (Die Ebene von Auvers), 23. Juli 1890, Öl auf Leinwand, 73.3 × 92.4 cm (Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, acquired through the generosity of the Sarah Mellon Scaife Family, 68.18)

- Camille Pissarro, Blühende Obstbäume, Louveciennes 1872, Öl auf Leinwand, 45,1 x 54,9 cm (National Gallery of Art, Washington, Ailsa Mellon Bruce Collection 1970.17.51)

- Charles-François Daubigny, Obstgarten in Blüte, 1874, Öl auf Leinwand, 85 x 157 cm (National Galleries of Scotland, Edinburgh)

- Claude Monet, Frühling (Blühende Obstbäume), 1873, Öl auf Leinwand, 62.2 x 100.6 cm (New York, Metropolitan Museum of Art)

Weitere Beiträge zu Vincent van Gogh

- Der französische Landschaftsmaler Georges Michel (1763–1843) war ein wichtiger Vorläufer für die Schule von Barbizon. Da er sich für die damals noch ländliche Umwelt des Montmartre interessierte, wurde er der „Ruisdael des Montmartre“ genannt.

- Die Hauptvertreter sind: Camille Corot, Jean-François Millet, Théodore Rousseau.

- Anton Mauve (1838–1888) und die Brüder Maris ließen sich ihrerseits von den Landschaftsmalern des 17. Jahrhunderts – Jan van Goyen (1596–1656), Philips de Koninck (1619–1688) und Jacob van Ruisdael (1628/9–1682) - wie den Malern der Schule von Barbizon inspirieren.

- → Van Gogh Letters.org

- 899/904/650: http://vangoghletters.org/vg/letters/let899/letter.html

![Vincent van Gogh, Die Sternennacht [La Nuit Etoilée], Detail, 18. Juni 1899 (Museum of Modern Art, New York)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Vincent-van-Gogh-Die-Sternennacht-Detail-778x500.jpg)

![Vincent van Gogh, L`Homme à la pipe (Selbstbildnis [Mann mit Pfeife]), 1889, Privatsammlung.](https://artinwords.de/wp-content/uploads/von-matisse-zum-blauen-reiter/vangogh-e1542583408860-449x500.jpg)