Ferdinand Hodler. Wahlverwandtschaften von Klimt bis Schiele Wiener Erfolge, Freundschaften und Einflüsse

Ferdinand Hodler, Wilhelm Tell, Detail, 1896/97 (© Kunstmuseum Solothurn, Vermächtnis Margit Kottmann-Müller in Erinnerung an ihren Ehemann Dr. Walther Kottmann, 1958, Foto: Kunstmuseum Solothurn)

Ferdinand Hodler (1852–1918) gelang mit seiner Ausstellungsbeteiligung an der XIX. Ausstellung der Wiener Secession 1904 der internationale Durchbruch. Hodlers Beziehungen zu Wiener Künstlern und Sammlern stehen in der chronologisch angeordneten Schau im Fokus. Der monumentale „Wilhelm Tell“ bringt die Atmosphäre des in der Wandmalerei geübten Malers erneut nach Wien. So erinnert Hans-Peter Wipplinger im Leopold Museum daran, dass Ferdinand Hodler (oder besser seine Ehefrau) ihre Einrichtung bei Josef Hoffmann und der Wiener Werkstätte bestellte. Das Verhältnis zu Gustav Klimt (1862–1918) war immer respektvoll, auch wenn die Gemälde des Wieners deutlich feingliedriger gestaltet sind als die seines Schweizers Kollegen. Am deutlichsten beeinflusst von Hodlers Werken war Koloman Moser, der nach 1905 vom Design wieder zur Malerei wechselte und im frühexpressionistischen, der Abstraktion sich annähernden Werk Hodlers. Unter dem Vergleich mit Ferdinand Hodler litt besonders Albin Egger-Lienz, der seinem Frust Luft machte, indem er den sogenannten Hodlerstreit lostrat.

Ferdinand Hodler. Wahlverwandtschaften von Klimt bis Schiele

Österreich | Wien: Leopold Museum

13.10.2017 – 22.1.2018

- Ferdinand Hodler, Bildnis eines Unbekannten (Sinnender Greis), Detail, um 1887 (Musée des arts et sciences, Sainte-Croix, Schweiz), Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

- Ferdinand Hodler, Bildnis Gertrud Müller, 1911 (© Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller-Stiftung)

Hodler im Leopold Museum

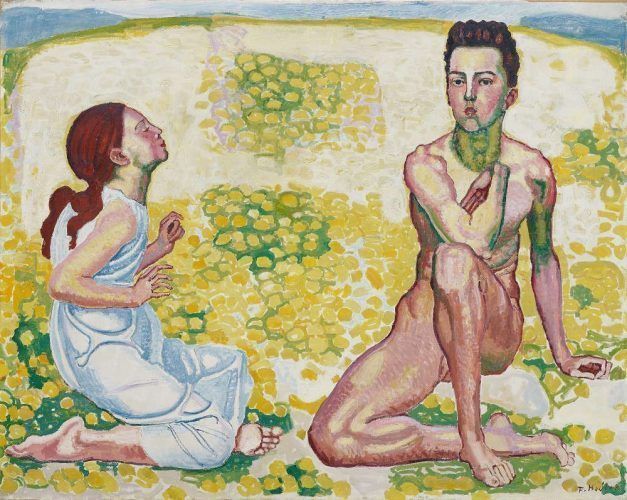

Das zwischen den späten 1870er Jahren und 1918 entwickelte Werk Ferdinand Hodlers ist einflussreicher als vielfach gedacht. Der aus dem Armenviertel in Bern stammende Maler entwickelte sich von einem Schweizer Landschaftsmaler in der Nachfolge von Barthélemy Menn (1815–1893) zu einem höchst innovativen Symbolisten, Wandmaler und Maler historischer bzw. allegorischer Themen. Und dennoch setzt die Ausstellung im Leopold Museum mit einer Rundschau der Selbstporträts des Schweizers ein. Der Realismus der späten 1870er Jahre ist u.a. geprägt durch das Studium spanischer Malerei des 17. Jahrhunderts („Selbstbildnis“, 1879/80, Musée d’art et d’histoire, Genf), gefolgt von stärkerer Betonung der grafischen Qualitäten ab den frühen 1880ern. Der symbolistische Hodler wendet sich 1891 in einer Drehung dem Publikum (und seinem eigenen Spiegelbild) zu, offene Augen, ein fragender Blick? Das Licht modelliert seinen Schädel und die Falten im Nacken mit unbarmherziger Schärfe, so wie auch im wenige Jahre zuvor entstandenen „Bildnis Adrien Tornier (Sinnender Bauer)“ (um 1887, Musée d’art et d’histoire, Genf) oder im „Bildnis eines Unbekannten (Sinnender Greis)“ (um 1887, Musée des arts et sciences, Sainte-Croix). Die in den 1910er Jahren gemalten Selbstbildnisse verraten den von Hodler entwickelten Parallelismus oder zeigen spannungsreiche, aus dem Zentrum gerückte Kompositionen. Eine aufgewühlte Pinselschrift und grüne Barthaare verraten den „Expressionisten“ in Hodler.

- Ferdinand Hodler, Selbstbildnis, Detail, 1879/80 (Musée d’art et d’histoire, Genf), Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

- Ferdinand Hodler, Selbstbildnis, Februar 1912 (Kunstmuseum Basel, Vermächtnis Max Geldner, Basel, 1958)

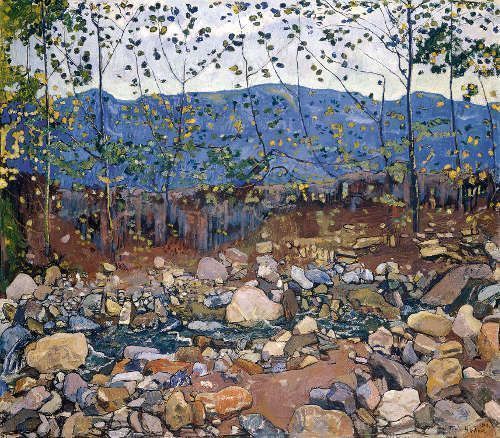

Die frühen Landschaften des Schweizers setzen mit Wettbewerbsbildern ein: Mit „Waldinneres [Le Nant de Frontenex]“ (um 1874, Privatbesitz) gewann der junge Maler 1874 erstmals den Cour de Calame (hier eine Reprise des Werks), einen nach dem Schweizer Alpenmaler Alexandre Calame benannten Wettbewerb für Landschaftsmalerei. Die Juroren fanden neun Jahr später seine „Alpenlandschaft (Stockhornkette)“ (1882/83, Musée d’art et d’histoire, Genf) mit ihren realistischen Gräsern im Vordergrund und der schneebedeckten Bergkette im Hintergrund ebenso beeindruckend. „Die Lawine“ (1887, Kunstmuseum Solothurn) vermochte ohne die gewünschte Dramatik die Wettbewerbsrichter hingegen nicht zu überzeugen, verrät aber den hohen Grad an Realismus, dem sich der Künstler in den 1880ern noch unterwarf. Dem hochalpinen Motiv kehrte Ferdinand Hodler auch für einige Jahre den Rücken, nachdem er Alleen und einzelne Bäume als Sujets entdeckt hatte. Hierin ließen sich anfangs die Prinzipien des Parallelismus, so scheint es, erarbeiten und umsetzen.

- Ferdinand Hodler, Die Goldene Aue, um 1890 (© Kunstmuseum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart, Foto: SIK-ISEA, Zürich/Philipp Hitz)

- Ferdinand Hodler, Die Lawine, 1887 (© Kunstmuseum Solothurn, Depositum der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur,Bern, 1903, Foto: Kunstmuseum Solothurn)

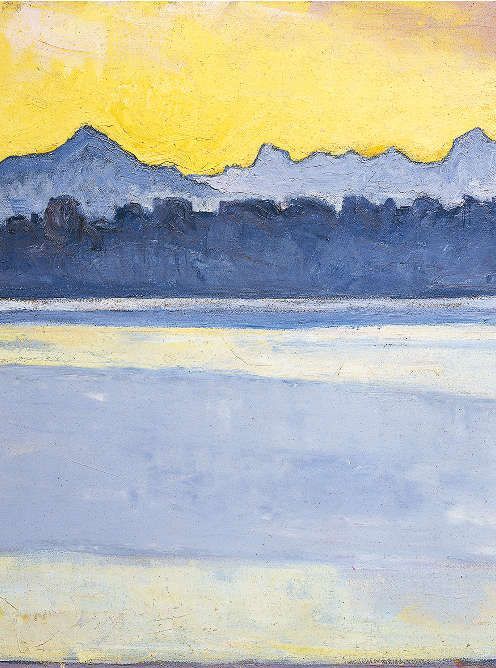

Die Ausstellung ist chronologisch gehängt, wobei allerdings Themenräume (Selbstporträts, Porträts) diese Ordnung unterlaufen und Stilvergleiche möglich machen. Hier sollen zwei Details aus Landschaftsbildern Hodlers dessen Weg vom Maler in der Tradition der Paysage intime zum Wegbereiter des Expressionismus verdeutlichen helfen. Der duftigen Auffassung der 1890er Jahre stehen die abstrahierenden, atmosphärischen im Spätwerk Hodlers gegenüber.

- Ferdinand Hodler, Die goldene Aue, Detail, um 1890 (Kunstmuseum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart), Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

- Ferdinand Hodler, Genfersee mit Mont-Blanc bei Sonnenaufgang, Detail, 1918 (© Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller-Stiftung, 1980 Foto: SIK-ISEA, Zürich/Philipp Hitz)

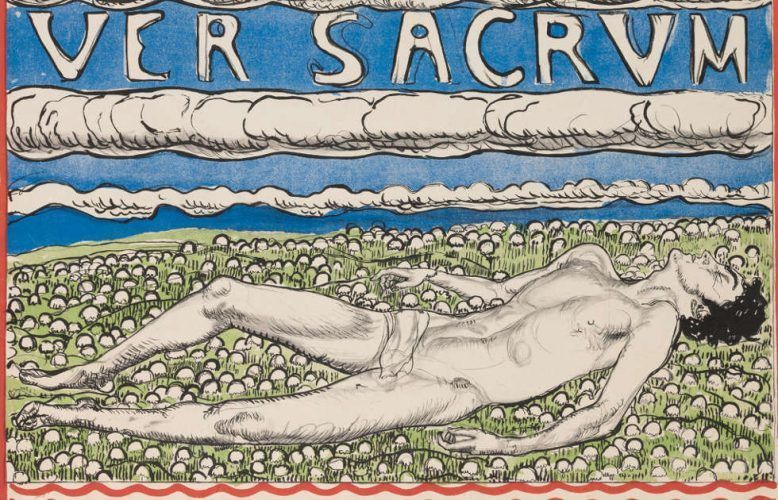

Hodler und Wien

1904 gelang Ferdinand Hodler der internationale Durchbruch in der Wiener Secession. Zuvor hatte er schon erste Erfolge in Paris feiern können, die Schweizer waren ebenso auf ihn aufmerksam geworden, doch Wien sollte die erste Präsentation gelingen, in der das symbolistische Hauptwerk des Malers mustergültig vorgestellt wurde. Dafür wurden sogar die „Ehrenhodler“ aus dem Berner Kunstmuseum in die Kaiserstadt geholt. Das innovative Hängekonzept führte zuerst an den Landschaften und Köpfen Hodlers vorbei in den zentralen Ausstellungsraum. Dort trat das Publikum „Wilhelm Tell“ gegenüber, flankiert von monumentalen Allegorien im sogenannten Freskostil. Helle Farben, und große Formen ergänzen einander zu markanten Kompositionen, die auf Weitsicht wirken. Neben dem energisch ausschreitenden Tell zeigt „Die Wahrheit“ (1903, Kunsthaus Zürich) den reifen Stil des Künstlers, seinen typischen Parallelismus und sein Geschlechterverständnis. Dem kraftstrotzenden „Ur-Schweizer“ steht eine nackte Wahrheit in Form einer weiblichen Figur gegenüber. Sie vertreibt mit einer Geste das Übel der Welt, repräsentiert durch muskulöse Männerakte, deren Gesichter in schwarze Tücher gehüllt sind. Die Welt reduziert Hodler auf eine schmale Raumbühne, dahinter schließen Wolken das monumentale Bild ab.

- Ferdinand Hodler, Die Wahrheit, 1903 (© Kunsthaus Zürich, Dauerleihgabe der Stadt Zürich, 1930, Foto: Kunsthaus Zürich)

- Ferdinand Hodler, Wilhelm Tell, 1896/97 (© Kunstmuseum Solothurn, Vermächtnis Margit Kottmann-Müller in Erinnerung an ihren Ehemann Dr. Walther Kottmann, 1958, Foto: Kunstmuseum Solothurn)

- Gertrud Dübi-Müller, Ferdinand Hodler als Tambour vor der Tür seines Ateliers, im Hintergrund Letizia Raviola, 1916 (© Archiv, Jura Brüschweiler, Genf, Foto: Archiv Jura Brüschweiler, Genf (c) Fotostiftung Schweiz, Winterthur)

Fotografien belegen, wie die Hodler-Bilder in der Secession friesartig, das heißt aneinander anstoßen positioniert wurden. Die Großformate standen am Boden, das Publikum konnte sich den einzelnen Personifikationen auf Augenhöhe nähern. Hodler selbst war von seiner Ausstellung begeistert, ja überwältigt. Doch nicht nur die Künstlerschaft entdeckte Ferdinand Hodler auf diese Weise, auch die Wiener Sammler – allen voran Carl Reininghaus – reagierten mit Bewunderung. Reininghaus kaufte acht Werke aus der Schau und machte Hodler damit quasi über Nacht zum Millionär.

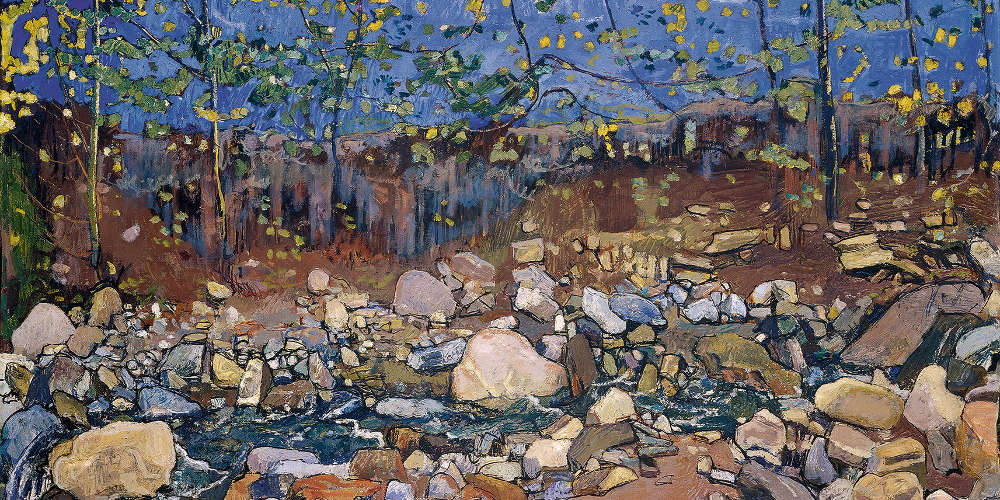

- Ferdinand Hodler, Waldbach bei Leissigen, Detail, 1904 (© Kunsthaus Zürich, Legat Richard Schwarzenbach, 1920, Foto: Kunsthaus Zürich)

Wahlverwandtschaften: Klimt – Schiele – Kokoschka

Eine Folge dieser intensiven Beschäftigung mit dem Schweizer Kollegen war dessen Einfluss auf die Wiener Kunst der Jahrhundertwende. Hodlers Malerei schien einen Weg zu weisen, wie das Historienbild und die traditionsreiche Wandmalerei in der Moderne zu retten seien. Wenn ihn auch einiges von der feinen und detailreichen Malerei von Gustav Klimt (1862–1918) aus dessen „Goldener Periode“ trennte, so schaute sich der Schweizer vom Wiener ab, wie dieser ganzfigurige Frauenbildnisse inszenierte. Wenn auch Hodler in seinem gesamten Leben nur drei solche Porträts schuf – zwei davon sind im Leopold Museum zu sehen –, so lassen diese doch auf eine intensive Auseinandersetzung mit Klimt schließen. Der Wiener Jugendstilkünstler hingegen interessierte sich für die dekorative Wirkung von Hodlers Blumenbilder (bzw. Blumendekoren) und nutzte diese Beobachtungen für seine späten Landschaften.

- Ferdinand Hodler, Waldbach bei Leissigen, 1904 (© Kunsthaus Zürich, Legat Richard Schwarzenbach, 1920, Foto: Kunsthaus Zürich)

- Gustav Klimt, Gartenlandschaft mit Bergkuppe, 1916 (© Kunsthaus Zug, Stiftung Sammlung Kamm / Foto: Kunsthaus Zug/Alfred Frommenwiler)

Oskar Kokoschka und Egon Schiele sind beide eine Generation jünger als Ferdinand Hodler. Als sie ihre Ausbildungen erhielten, war dieser Mitte Fünfzig und grade am Höhepunkt seines Ruhmes. Keine Frage also, dass sich Kokoschka wie Schiele mit dem Werk des Schweizer auseinanderzusetzen hatten. Kokoschkas ausgemergelte Kinder (Zeichnungen) und sein Märchenbuch „Die träumenden Knaben“ (1908) weisen Ähnlichkeiten mit den Kompositionsprinzipien Hodlers auf. Letzterer kannte wohl Kokoschkas Werk und hat ihn einmal als das größte Talent Österreich bezeichnet.

Egon Schiele beschäftigte sich ebenso intensiv mit dem berühmten Maler, ließ sich sogar thematisch inspirieren. Das unvollendete Gemälde „Liebespaar“ (1918, Leopold Museum) wird mit Entwürfen des Hodler’schen Frieses „Die Liebe“ in Verbindung gebracht.

- Egon Schiele, Vier Bäume, Detail, 1917 (Belvedere, Wien)

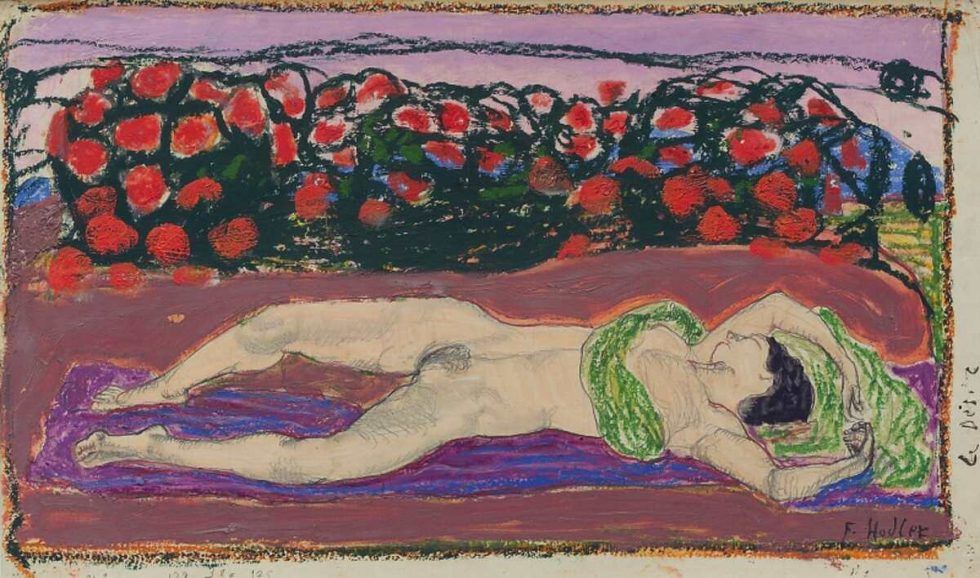

- Ferdinand Hodler, Die Begierde, um 1906, Bleistift, Ölkreide, Gouache auf Papier, 23 × 38,7 cm (Leopold Privatsammlung)

Der Hodlerstreit: Albin Egger-Lienz versus Ferdinand Hodler

Als der aus Osttirol stammende Albin Egger-Lienz (1868–1926) auf der Sonderschau „Monumental-Dekorative Malerei“ im Rahmen der „Großen Kunstausstellung Dresden“ 1912 nicht die erhoffte Aufmerksamkeit errang, brach er den sogenannten Hodlerstreit vom Zaun. Was war passiert? Egger-Lienz war kurz zuvor zum Professor an die Weimarer Kunsthochschule berufen worden. Wie Hodler hatte er sich nach seinem Studium in München der Historienmalerei verschrieben und den Weg vom akademischen Rekonstruieren zur monumentalen Gestaltung gefunden: Kaseinfarben anstatt Ölfarben verliehen seinen Bildern ein mattes Finish; großflächige Gestaltung und Reduktion der Erzählung einen Ewigkeitscharakter. Doch die Kritiker in Dresden huldigten nur dem ohnedies berühmten Hodler, ohne auf die Werke von Egger-Lienz genauer einzugehen bzw. verglichen die beiden zugunsten Hodlers miteinander. Der enttäuschte Künstler wandte sich daraufhin an seinen Freund Otto Kunz, der eine Pressekampagne lancierte, in der Egger-Lienz gegen die offenbar übermächtigen Maler Hodler und Gustav Klimt zu Felde zog. Erfolg hatte er keinen damit, wenn auch die Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum hohe Wellen schlug.

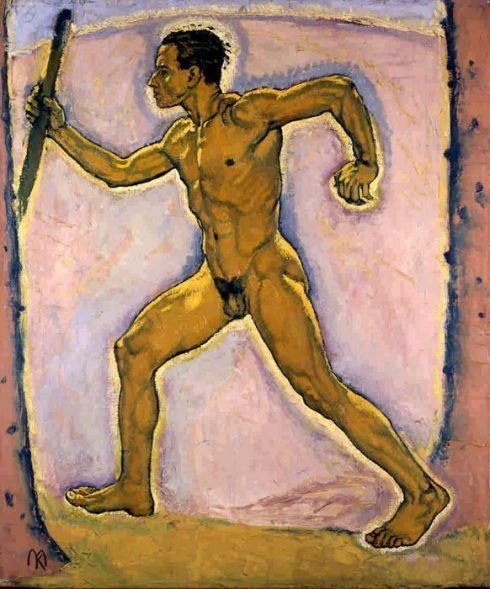

Der „kleine Hodler“: Koloman Moser

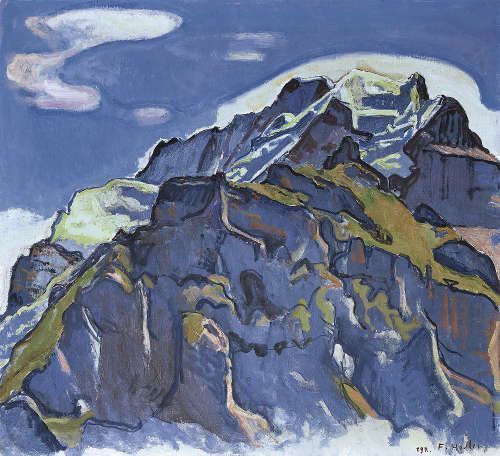

Deutlich in die Fußstapfen von Ferdinand Hodler stieg Koloman "Kolo" Moser, als er sich von der Wiener Werkstätte zurückzog und wieder der Malerei zuwandte. Bereits 1903 besuchte er gemeinsam mit Carl Moll Hodler in der Schweiz, um Werke für die 1904-Ausstellung auszuwählen. Ein weiterer Aufenthalt in der Schweiz im Jahr 1913 führte den nunmehr wieder malenden Koloman Moser in das Umfeld Hodlers und einmal mehr in dessen Einflussgebiet. Die zwischen 1913 und 1916 entstandenen Figurenbilder und Landschaften zeigen, wie Moser sich mit den Errungenschaften Hodlers auseinandersetzte. Wenn er auch dessen Parallelismus nicht unterstützte, so sind in den spiegelsymmetrischen Kompositionen („Aktstudie (gelb und blau)“, um 1913) und Mosers Farbsystem, genauso wie in den kraftvollen männlichen Figuren Anlehnungen an den Schweizer erkannt worden. Die Berge und Seen in der Harmonie von Blau, Violett, Gelb und Orange muten auch in ihrer Reduktion und Abstraktion vom Gesehenen wie „kleine Hodlers“. Und dennoch lässt sich die Eigenständigkeit Koloman Mosers genau an diesen kleinen Arbeiten ablesen. Der Wiener ist alles andere als monumental im Format, wenn auch die Wirkung so mancher Arbeit, vor allem der Figurenbilder, deutlich ins Monumentale abzielt.

- Ferdinand Hodler, Das Jungfraumassiv von Mürren aus, 1911 (© Privatbesitz (Schweiz), Foto: Lucian Hunziker)

- Koloman Moser, Der Wander (c) Leopold Museum.

Josef Hoffmanns Einrichtung für Ferdinand Hodler

Ferdinand Hodler und Josef Hoffmann trafen einander wohl spätestens 1900 erstmals persönlich, aber erst dessen sieben Wochen dauernder Aufenthalt in Wien 1903, brachte das Schweizer „Urgestein“ in persönlichen Kontakt mit der Wiener Avantgarde. Während er das Gemälde „Der Auserwählte“ (1893) für den Wiener Sammler Dr. Anton Loew restaurierte, wohnte Hodler bei dem Kunstfotografen Friedrich Viktor Spitzer in der von Josef Hoffmann entworfenen Künstlerkolonie auf der Hohen Warte. Hier machte sich der zu Späßen aufgelegte Maler gerne über das Wiener Gesamtkunstwerk lustig. Nach Augenzeugenberichten hatte er eine „Mordsgaudi“, wenn er die perfekt arrangierten Blumenvasen verstellte und dann den Diener dabei beobachtete, wie dieser alles wieder in Ordnung brachte.

Nachdem ihm „die Wiener [1904] aus dem Dreck geholfen hatten“, wie der Maler es selbst formulierte, konnte er sich das exquisite Design der Wiener Werkstätte leisten. Dass er es ästhetisch ansprechend fand, bezeugt sein Kauf von Serviettenringen in Wien. Zudem konnte er sich mit der Philosophie der Wiener Werkstätte, deren Mitbegründer Hoffmann war, identifizieren: Moderne Ästhetik mittels Kunsthandwerk für eine große Gruppe von Menschen zugänglich zu machen, gefiel dem Avantgardisten sehr.

Vermutlich war jedoch Hodlers zweite Ehefrau, Berthe, die treibende Kraft hinter dem Auftrag an Josef Hoffmann. Der Maler war in seinen Räumen nicht auf Repräsentation ausgerichtet, ja pflegte durchaus das Image des einfachen, auf Luxus bewusst verzichtenden Künstlers. So war es auch Berthe Hodler, die in Briefen mit Hoffmann Kontakt hielt. Einem Freund erzählte Ferdinand Hodler, dass er Hoffmann mit Bildern bezahlt hätte. Als Gegenleistung erhielt er die Einrichtung für ein Vorzimmer, Kabinett, ein Speisezimmer sowie zwei Salons im zweiten Stock. Die Möbel aus schwarz gebeiztem bzw. weiß lackiertem Eichenholz wurden von Johann Jonasch bzw. Jakob Soulek ausgeführt. Der Stoff ist ein Entwurf von Dagobert Peche für die Wiener Werkstätte, das bestickte Seidenkissen stammt von Melitta Löffler und die Teppiche von Backhausen & Söhne.

Valentine Godé-Darel

Zu den außergewöhnlichen und auch privaten Bildern des Schweizers zählt die Serie über die sterbende Valentine Godé-Darel. Zwischen Oktober 1913 und Januar 1915 begleitete Ferdinand Hodler Valihre Krebserkrankung mit Bleistift und Pinsel. In mehr als 120 Zeichnungen und 18 Gemälden verarbeitete er ihr Leid. Zeitlebens war der Maler vom Tod gleichsam besessen: Seine Eltern verlor er bereits als Kind und noch vor seinem 33. Geburtstag waren auch seine Geschwister an der Tuberkulose verstorben. Mit dem Hinscheiden Valentines löste er sich von äußeren Verpflichtungen und stellte seine Kunst ganz in den Dienst seines eigenen Wollens.

Wie ein Seismograph verfolgte Ferdinand Hodler die schleichende Krebserkrankung seiner Freundin. Genauso minutiös wie schonungslos bannte er Tag für Tag ihre geschundenen Körper auf Papier oder Leinwand. Valentine Godé-Darel war 1908 in das Leben des Malers getreten. Die frisch geschiedene Pariserin wollte in Genf ein neues Leben beginnen. Die Dreißigjährige begann als Modell für Hodler zu arbeiten, der sie anfangs als Quelle der Lebenskraft und Erneuerung darstellte. Wie die Liebesbeziehung zu Ferdinand Hodler genau einzuordnen ist, ist aufgrund fehlender Dokumente umstritten. Hodlers Biografen Hans Mühlestein und Georg Schmidt sahen in ihr jedenfalls die einzige Frau, die Hodler als ihm ebenbürtig zu behandeln bereit war.

- Ferdinand Hodler, Bildnis der toten Valentine Godé-Darel, 26.01.1915 (© Sammlung Rudolf Staechelin, Foto: Sammlung Rudolf Staechelin/Martin P. Bühler)

Unendlichkeit: Pantheismus und späte Landschaften

Nach seinem Durchbruch in der Secessionsausstellung 1904 kehrte Ferdinand Hodler erstmals wieder an den Thunersee zurück, um Landschaften zu malen. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hatte er die Auswahl an Motiven stark eingeschränkt: Seen, Gipfel und Bergketten wurden zu den bestimmenden Sujets. In diesen Bildern löste Ferdinand Hodler zunehmend die Farbe vom gesehenen Gegenstand. Indem der Maler (doppelte) Spiegelungen zu einem Hauptthema seiner Kunst machte, konnte er den Parallelismus der Figurenbilder auch auf die Natur übertragen. Der „Landschaftliche Formenrhythmus“ entsteht durch den Einsatz der Reflexion als Darstellungsmittel. Zusätzlich erzeugt ein Wolkenband eine abstrakt lineare Ornamentik. Die dekorative Wirkung wird durch dynamisch geschwungene Linien gesteigert. Um den Ausdruck zu steigern, schreckte er auch nicht davor zurück, Bergrücken seinen Vorstellungen von Symmetrie zu unterwerfen. Die abstrahierten und in Serien geschaffenen See- und Bergansichten zählen zu den avancierten Landschaftsgemälden des Spätwerks.

Bei einem Spaziergang fragte er einen Bewunderer: „Sehen Sie wie da drüben alles in Linien und Raum aufgeht? Ist Ihnen nicht, als ob Sie am Rand der Erde stünden und frei mit dem All verkehrten?“ Hodler malte konsequent und seriell. Das häufige Wiederkehren vor bekannten Seen und Gipfeln war nicht nur dem Kunstmarkt geschuldet, der ab 1904 nach solchen Schweizer Landschaften gierte. In der Serie stellte der Avantgardist Fragen nach der Unendlichkeit, auch nach der Unabgeschlossenheit des Werkprozesses. Hodler beobachtete kleinste Veränderungen des Lichteinfalls, der Spiegelungen auf dem Wasser, der Wolkenkonstellationen. Form, Farbe, Pinselstrich, Licht waren längst wichtiger geworden als die Abbildung einer mehr oder weniger bekannten Aussicht. Gegen Ende seines Lebens konnte der lungenkranke Ferdinand Hodler Wohnung und Atelier in Genf nicht mehr verlassen. Er konzentrierte sich daher auf das Bild, das er vom Fenster aus erblickte: den Genfersee mit seinen Ufern und das Mont-Blanc-Massiv dahinter. Mit den waagerecht verlaufenden See- und Gebirgslinien wollte die Unendlichkeit zum Ausdruck bringen. In mehrfigurigen Kompositionen – wie „Blick in die Unendlichkeit“ von 1917 – hatte der Maler das Schauen nach Oben als Symbol dafür eingesetzt. In den Landschaften geht er von der motivischen Andeutung der Unendlichkeit auf eine strukturelle Ebene über. Er selbst nannte sie „planetarisch“.

- Ferdinand Hodler, Genfersee mit Mont-Blanc am frühen Morgen (Oktober), 1917 (© Musées d’art et d’histoire, Genf, Foto: Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève/Bettina ¬Jacot—Descombes)

- Ferdinand Hodler, Genfersee mit Mont-Blanc bei Sonnenaufgang, 1918 (© Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller-Stiftung, 1980 Foto: SIK-ISEA, Zürich/Philipp Hitz)

Ferdinand Hodler. Wahlverwandtschaften von Klimt bis Schiele: Bilder

- Ferdinand Hodler, Selbstbildnis, Detail, 1879/80 (Musée d’art et d’histoire, Genf), Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

- Ferdinand Hodler, Die Lawine, 1887 (© Kunstmuseum Solothurn, Depositum der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur,Bern, 1903, Foto: Kunstmuseum Solothurn)

- Ferdinand Hodler, Bildnis eines Unbekannten (Sinnender Greis), Detail, um 1887 (Musée des arts et sciences, Sainte-Croix, Schweiz), Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

- Ferdinand Hodler, Die Goldene Aue, um 1890 (© Kunstmuseum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart, Foto: SIK-ISEA, Zürich/Philipp Hitz)

- Ferdinand Hodler, Die goldene Aue, Detail, um 1890 (Kunstmuseum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart), Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

- Ferdinand Hodler, Wilhelm Tell, 1896/97 (© Kunstmuseum Solothurn, Vermächtnis Margit Kottmann-Müller in Erinnerung an ihren Ehemann Dr. Walther Kottmann, 1958, Foto: Kunstmuseum Solothurn)

- Ferdinand Hodler, Wilhelm Tell, Detail, 1896/97 (© Kunstmuseum Solothurn, Vermächtnis Margit Kottmann-Müller in Erinnerung an ihren Ehemann Dr. Walther Kottmann, 1958, Foto: Kunstmuseum Solothurn)

- Ferdinand Hodler, Die Wahrheit, 1903 (© Kunsthaus Zürich, Dauerleihgabe der Stadt Zürich, 1930, Foto: Kunsthaus Zürich)

- Ferdinand Hodler, Waldbach bei Leissigen, 1904 (© Kunsthaus Zürich, Legat Richard Schwarzenbach, 1920, Foto: Kunsthaus Zürich)

- Ferdinand Hodler, Waldbach bei Leissigen, Detail, 1904 (© Kunsthaus Zürich, Legat Richard Schwarzenbach, 1920, Foto: Kunsthaus Zürich)

- Ferdinand Hodler, Bildnis Gertrud Müller, 1911 (© Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller-Stiftung)

- Ferdinand Hodler, Das Jungfraumassiv von Mürren aus, 1911 (© Privatbesitz (Schweiz), Foto: Lucian Hunziker)

- Ferdinand Hodler, Selbstbildnis, Februar 1912 (Kunstmuseum Basel, Vermächtnis Max Geldner, Basel, 1958)

- Ferdinand Hodler, Bildnis der toten Valentine Godé-Darel, 26.01.1915 (© Sammlung Rudolf Staechelin, Foto: Sammlung Rudolf Staechelin/Martin P. Bühler)

- Ferdinand Hodler, Genfersee mit Mont-Blanc am frühen Morgen (Oktober), 1917 (© Musées d’art et d’histoire, Genf, Foto: Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève/Bettina ¬Jacot—Descombes)

- Ferdinand Hodler, Genfersee mit Mont-Blanc bei Sonnenaufgang, 1918 (© Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller-Stiftung, 1980 Foto: SIK-ISEA, Zürich/Philipp Hitz)

- Ferdinand Hodler, Genfersee mit Mont-Blanc bei Sonnenaufgang, 1918 (© Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller-Stiftung, 1980 Foto: SIK-ISEA, Zürich/Philipp Hitz)

- Ferdinand Hodler, Genfersee mit Mont-Blanc bei Sonnenaufgang, Detail, 1918 (© Kunstmuseum Solothurn, Dübi-Müller-Stiftung, 1980 Foto: SIK-ISEA, Zürich/Philipp Hitz)

- Gertrud Dübi-Müller, Ferdinand Hodler als Tambour vor der Tür seines Ateliers, im Hintergrund Letizia Raviola, 1916 (© Archiv, Jura Brüschweiler, Genf, Foto: Archiv Jura Brüschweiler, Genf (c) Fotostiftung Schweiz, Winterthur)

- Gustav Klimt, Gartenlandschaft mit Bergkuppe, 1916 (© Kunsthaus Zug, Stiftung Sammlung Kamm / Foto: Kunsthaus Zug/Alfred Frommenwiler)

- Egon Schiele, Vier Bäume, Detail, 1917 (Belvedere, Wien)