Egon Schiele

Wer war Egon Schiele?

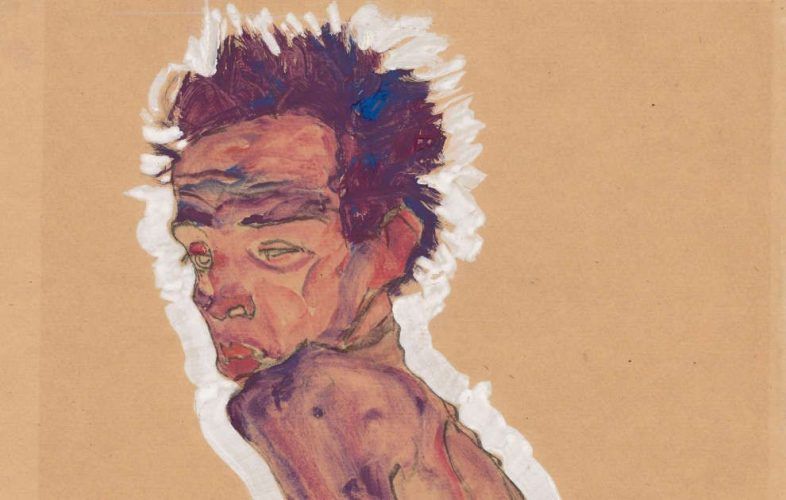

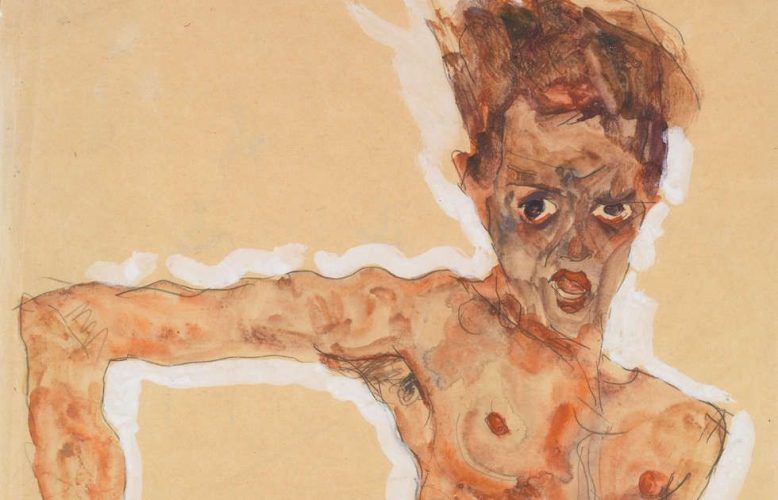

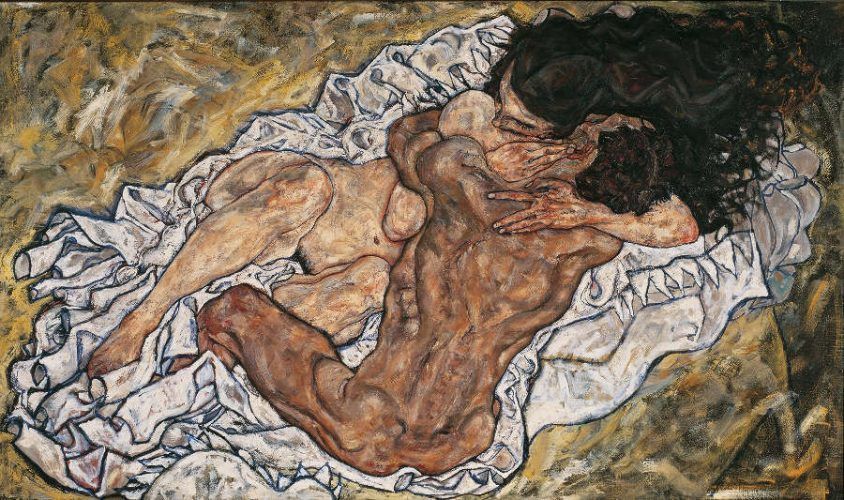

Egon Schiele (Tulln 12.6.1890–31.10.1918 Wien) war ein österreichischer Maler des Expressionismus, der sich um 1910 vom Jugendstil löste und mit radikalen Körperbildern den Blick auf den Akt zu hinterfragen wusste. Hatte der akademische, wohlproportionierte Akt seit der Renaissance als Basis der Kunst gegolten, den es naturalistisch umzusetzen galt, so wandte Schiele seinen Blick auf kranke und existentielle Körper. Mit sicherem Strich analysierte der junge Künstler in Hunderten von Blättern ausgesetzte Körperlichkeit und Vergänglichkeit. Während des Ersten Weltkriegs, den Schiele in Wien und Umgebung relativ sicher erlebte, wandelte sich sein Stil zu einem neuerlich akademischeren, traditionelleren als in den Anfangsjahren. Wenn Schiele auch vor den Kriegshandlungen verschont bliebt, so fiel er doch am 31. Oktober 1918 der Spanischen Grippe zum Opfer. Der Mythos Schiele speist sich aus einem nicht unerheblichen Teil aus dem frühen Tod des Zeichners und Malers im Alter von 28 Jahren.

Der Umfang des Werks von Egon Schiele, das in nur zehn Jahren (!) entstand, beläuft sich auf knapp 330 Ölgemälde und mehr als 2.500 Arbeiten auf Papier.

„Den Künstler hemmen ist ein Verbrechen, es heißt keimendes Leben morden!“ (Egon Schiele)

Kindheit

Egon Schiele wurde am 12. Juni 1890 in Tulln an der Donau (Niederösterreich) als drittes Kind des Bahnhofsbetribsamtsvorstands Adolf Eugen Schiele (1850–1905) und seiner Gattin Marie (geb. Soukup, 1862–1935) geboren. Schiele hatte zwei Schwestern, die ältere Melanie (*1883) und die jüngere Gertrud (genannt Gerti, *1894). Mit Gerti verband Schiele ein besonders inniges Verhältnis. Die im Jahr 1883 erstgeborene Tochter des Paares, Elvira, starb im Alter von zehn Jahren (1893). Schieles Großvater Ludwig hatte als Architekt und Ingenieur den Bau der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn und der "k.u.k. Privilegierten Böhmischen Westbahn" geleitet. Schiele wuchs in Tulln in behütetem Wohlstand auf. Das nicht unbedeutende Vermögen der Familie verbrannte – so erzählte es Egon Schiele – sein Vater in einem Anfall geistiger Verwirrung, die Folge einer unbehandelten Syphilis-Infektion. Dies stürzte die Familie in Armut.

Nach dem Besuch der Volksschule in Tulln und einer Klasse Realgymnasium in Krems wurde Egon Schiele 1902 auf das Landes-Real- und Obergymnasium in Klosterneuburg geschickt. Auch dort stört er mit seinen unermüdlichen Zeichenaktivitäten den Unterricht. Dennoch gibt es verständnisvolle Lehrer, die sein Talent erkennen und ihn fördern.

In dieser Zeit verschlechterte sich der Zustand seines Vaters so rapide, dass die Familie nach Klosterneuburg übersiedeln musste. In der Nacht vom 31. Dezember 1904 auf den 1. Januar 1905 starb Schieles Vater vermutlich an progressiver Paralyse, einer Folge der Syphiliserkrankung. Da der Vater noch nicht die volle Pensionsberechtigung erlangt hatte, stürzte die Familie in ärmliche Verhältnisse. Schieles Taufpate und Onkel Leopold Czihaczek, ebenfalls hochrangiger Beamter bei der Bahn, wurde zum Vormund bestimmt. Schiele traf der Verlust tief; er lernte nichts mehr und widmete sich dem Zeichnen. Seine Mutter stand den künstlerischen Ambitionen ihres Sohnes verständnislos gegenüber, genauso sein Ziehvater Czihaczek.

Als feststand, dass Schiele das Schuljahr 1905/06 erneut nicht erfolgreich abschließen würde, musste die Familie die Pläne für ein Studium an der Technischen Hochschule endfültig aufgeben. Der Versuch der Mutter, ihren Sohn in der renommierten Druckerei Angerer & Gäschl als Zeichner unterzubringen, scheiterte ebenfalls, obwohl Marie Schieles Schwester Olga mit Alexander Carl Angerer verheiratet war.

Schieles Zeichenlehrer Ludwig Karl Strauch, der Klosterneuburger Maler Max Kahrer sowie der Augustiner-Chorherr und Kunsthistoriker Dr. Wolfgang Pauker befürworteten eine künstlerische Ausbildung. Da sein Zeichenlehrer der Meinung war, dass Schiele für ein Kunststudium noch zu jung wäre, brachte er seine Mappe auf die Kunstgewerbeschule. Dort empfahl man ihm und seiner Mutter, die Zeichnungen an der Akademie vorzulegen. Er bestand die Aufnahmsprüfung, und sein Onkelt telegrafierte stolz:

„Egon gläzend durch.“1

Ausbildung

Egon Schiele studierte ab dem Wintersemester 1906/07 in der Klasse von Christian Griepenkerl (1839-1916), einem Ringstraßenkünstler. Sein erstes Atelier befand sich ab 1907 in der Kurzbauergasse 6 in der Wiener Leopoldstadt (2. Bezirk), im gleichen Bezirkt wohnte auch sein Onkel Leopold Czihaczek in einem großbürgerlichen Apartement. Erste gemalte Porträts des Onkels zeigen diesen am Klavier sitzen und spielen. Schiele nutzte für seine ersten Gemälde eine aufgelöste, stimmungsvolle, postimpressionistische Malweise (→ Postimpressionismus | Pointillismus | Divisionismus).

Welch ausgeprägtes Selbstbewusstsein der noch jugendliche Egon Schiele ins sich trug, zeigt dessen Engagement an der Frühjahrsausstellung der Münchener Secession 1908 teilzunehmen. Er schickte sowohl drei Werke nach Bayern und einen huldvollen Bittbrief an Franz von Stuck, um seine Chancen zu erhöhen. Dennoch wurde der 18-jährige Kunststudent nicht mit einer Einladung geehrt. Von der Absage ließ sich Schiele nicht entmutigen, sondern richtete seine Aufmerksamkeit auf eine erste Ausstellungsbeteiligung in Klosterneuburg (Mai–Juni 1908). Das Augustiner Chorherrenstift organisierte unter dem Titel „Junge Kunst im Stift“ eine Schau mit Nachwuchskünstlern und der lokalen Kunstszene, wo Schiele sich mit zehn Arbeiten vorstellte:

„Meine ersten Nothelfer […] waren die Klosterneuburger Maler Kahrer, Horst, Strauch und Professor Böhm.“2

Heinrich Benesch, der Schiele während der 1910er Jahre durch den Kauf von Zeichnungen unterstützte, erinnerte sich:

„Im Jahre 1908 begegnete ich in einer Ausstellung der Klosterneuburger Maler im Marmorsaale des dortigen Stiftes den Werken eines jungen Künstlers, die Aufmerksamkeit erregten. Es waren kleine, hauptsachlich landschaftliche Ölstudien, die flott und sicher gemalt waren (vielfach mit dem Pinselstiele kräftig und zielbewußt in die nasse Farbe hineingearbeitet) und — jedenfalls Eigenart verrieten.“ (Heinrich Benesch, Mein Weg mit Egon Schiele, 1943)

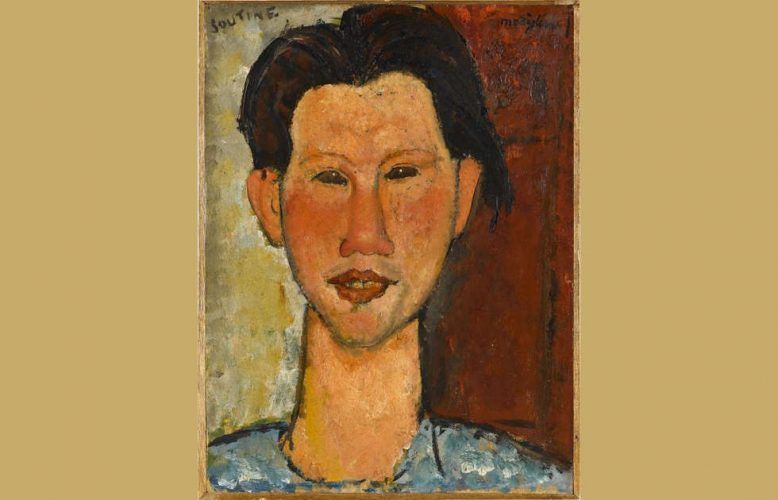

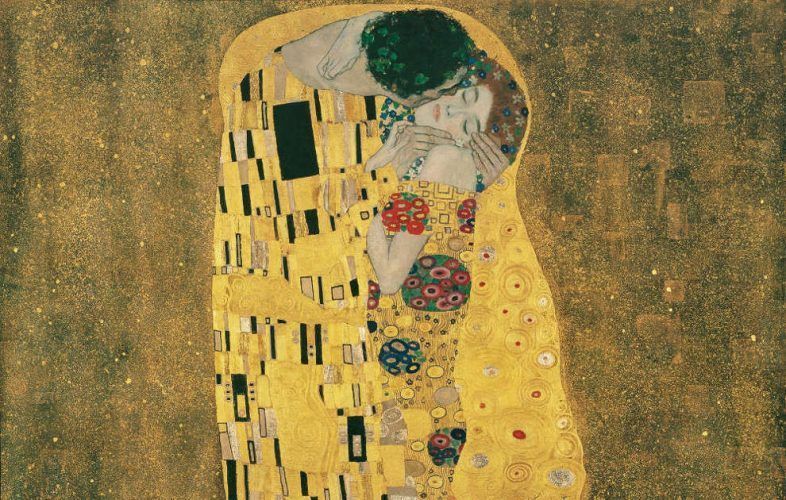

Egon Schiele orientierte sich bereits während seines Studiums an der Wiener Akademie der bildenden Künste an den Gemälden von Gustav Klimt. Dies führte früh zur Ablehung Schieles durch seinen Professor Christian Griepenkerl, der über ihn meinte:

„Sie - Sie - Sie - hat der Deubel [Teufel] in meine Schule gekackt!“

Schiele und die Neukunstgruppe

Im Frühjahr 1909 gründete Egon Schiele gemeinsam mit einigen gleichgesinnten Studenten an der Akademie die Neukunstgruppe. Gustav Klimt und seine Anhänger, darunter die Studierenden der Kunstgewerbeschule und der Wiener Werkstätte, hatten im Jahr zuvor auf der Kunstschau 1908 den Stand der Wiener Moderne vorgeführt (→ Gustav Klimt und die Kunstschau 1908). Vielleicht hat ein frühes, expressives Selbstporträt des um fünf Jahre älteren Max Oppenheimer, das gemeinsam mit den Bildern Klimts karikiert wurde, dem jungen Schiele einen neuen Weg gewiesen. Für den Sommer 1909 war die Internationale Kunstschau Wien 1909 geplant, eine großangelegte, internationale Avantgarde-Schau, für die Schiele eine Einladung zur Ausstellungsbeteiligung erhalten hatte (→ Wien | Belvedere: Internationale Kunstschau Wien 1909). Daraufhin rebellierte der junge Maler selbstbewusst gegen die konservative Ausbildung bei dem bereits hochbetagten Griepenkerl - und ermutigte unter anderem Anton Faistauer, Anton Kolig (→ Anton Kolig: Werk und Leben), Albert Paris Gütersloh ihm zu folgen.

Bereits am 17. Juni 1908 unterzeichnete die Neukunstgruppe einen Vetrag mit dem Kunsthändler Gustav Pisko über eine Ausstellung Anfang Dezember des gleichen Jahres in der gleichnamigen Galerie am Schwarzenbergplatz. Schiele war der Präsident der Gruppe. In ihrem Programm bezeichneten sie sich selbst als Berufene, deren Originalität aus „einem großen Erlebnis“ erwächst. Zwischen 1910 und 1912 stellte die Neukunstgruppe in verschiedenen Zusammenstellungen international und national aus. Die Mitglieder der Neukunstgruppe gehörten zu den radikalsten Neuerern der Wiener Kunst. Ihre Werke formulieren das Bedürfnis nach psychologischer Wahrhaftigkeit.

Bei der ersten Ausstellung der Neukunstgruppe lernte Egon Schiele den Kunstschriftsteller und Kritiker der Arbeiter-Zeitung, Arthur Roessler, kennen ihn mit den Sammlern Carl Reininghaus und Dr. Oskar Reichel sowie dem Verleger Eduard Kosmack bekanntmachte.

„Ein unermüdlicher Arbeiter, wurde er als Zeichner erstaunlich rasch selbständig, fertig, fast virtuos. Der treffsichere Strich floss ihm aus dem Handgelenk. Was dem Musiker das Skalen- und Etüdenspiel ist, das ist für Schiele unaufhörliches, immenemsiges Zeichnen: Training des Handgelenks. Keine Gelegenheit hiezu lässt er unbenützt; so ist es auch zu verstehen, dass er nicht nur im Atelier, sondern vor der Natur, in der Eisenbahn während der Fahrt und in der Gesellschaft während des Gesprächs immerzu den Stift handhabt. Winkelig verschachtelte Gäßchen in Krumau, Felderbreiten in der Marchebene, alte Häuser in Grinzing, Berglandschaften in Tirol und Hafenanlagen an der Adria und die Menschen allda notierte er mit sparsam stenografischen Strichen und Strichelchen. Keine Winzigkeiz gilt ihm gering.“3 (Arthur Roessler, März 1911)

Nach nur drei Jahren Ausbildung – anstelle von vier – verließ Egon Schiele nach dem Sommersemester 1909 die Wiener Akademie und mietete sich ein Atelier in der Alserbachstraße. Bereits als aufstrebender Jungstar stellte er jedes Jahr aus. Gleichzeitig wurden er und seine Mitstreiter von der Generation der Jugendstilkünstler, allen voran Gustav Klimt und Josef Hoffmann, gefördert, und Schiele mit vier Bildern zur Teilnahme an der Kunstschau 1909 und mit zwei Bildern zur Internationalen Jagdausstellung 1910 im Prater eingeladen.

Schiele stellte im Rahmen der Nuekunstgruppe noch bis 1912 aus: Von April bis Mai 1911 waren sie in der Galerie Miethke geladen und 1912 in Budapest. Auf der Ausstellung der Neukunstgruppe im Hagenbund im Juli 1912 war er unter anderem mit dem großformatigen Gemälde "Die Eremiten" (1912, Leopold Museum, Wien) beteiligt.

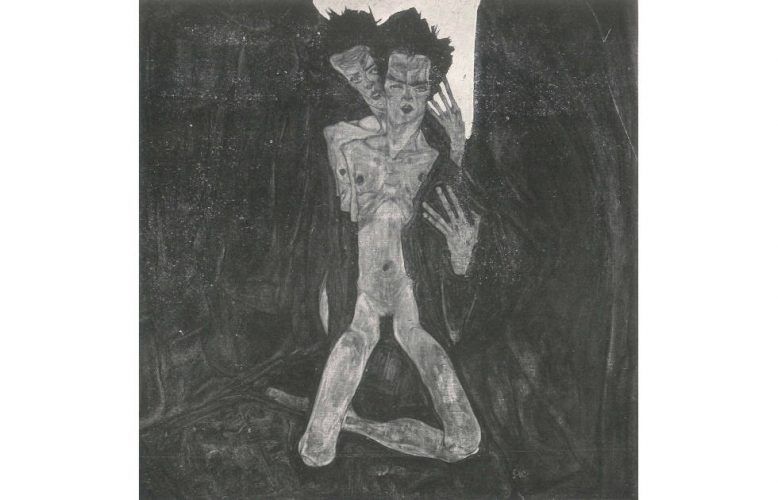

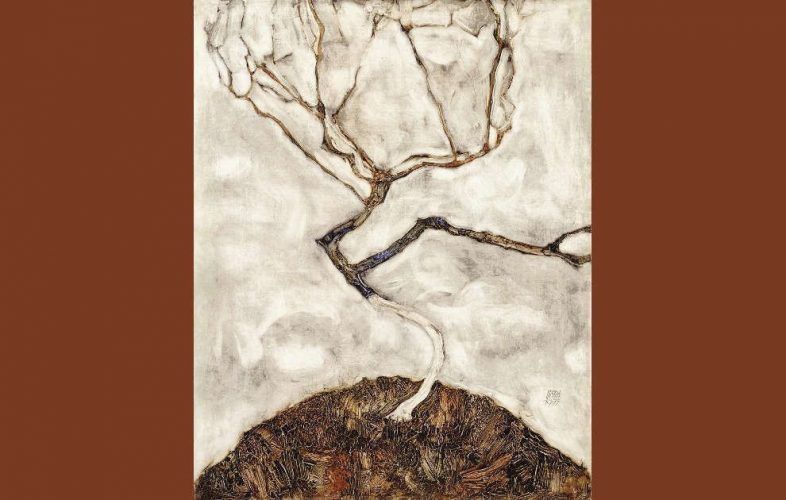

Egon Schiele, der Expressionist

Bereits 1910 hatte Egon Schiele seinen persönlichen Stil gefunden, mit dem er auf gesellschaftliche Veränderungen reagierte. Zu Schieles wichtigsten Themen zählen Körper und Sexualität, Krumau, das (spielerisch veränderbare) Ego des Künstlers, die er als Akte, Städtebilder, Porträts und Selbstbildnisse umsetzte. In häufig brauntonigen Bildern setzte er seine Visionen von Eros und Thanatos um: herbstliche Landschaften, tote Städte, erotisch aufgeladene Mädchenakte und spirituelle, aber schwer zu deutende Kompositionen.

Krumau

Kurz nachdem Egon Schiele erstmals mit der Neukunstgruppe ausgestellt hatte, musste er die Erfahrung machen, dass seine Dominanz zu Neid und Missgunst innerhalb der Gruppierung sorgte. Enttäuscht brach er nach Krumau (heute: Czesky Krumlov), der Geburtsstadt seiner Mutter, auf, um dort Ruhe und Muße für die Arbeit zu finden.

Erneut war Schiele 1911 in Krumau anzutreffen. Nun verbrachte er dort die Zeit mit seinem Lieblingsmodell Wally Neuzil (→ Wally Neuzil & Ihr Leben mit Egon Schiele). Der Aufenthalt endete im Eklat, da der Künstler und seine Lebensgefährtin am Sonntag nicht in die Kirche gingen und Kinder und Jugendliche als Aktmodelle anheuerten. Ihrer Wohnung gekündigt, übersiedelte Egon Schiele mit Wally noch im August nach Neulengbach in der Nähe von Wien.

Neulengbach

In Neulengbach gelang dem Maler und Grafiker 1911/12 eine Konsolidierung seiner Verhältnisse. So trat er in Kontakt mit dem Münchner Kunsthändler Hans Goltz und wurde im November 1911 Mitglied der Künstlervereinigung "Sema" in München. Goltz stellte Schiele Anfang 1912 in seiner Galerie neben Werken der Künstlervereinigung "Der Blaue Reiter" aus (15.2.–15.3.). Sein Kontakt mit der "Sema" brachte ihn erstmals dazu, sich mit Druckgrafik auseinanderzusetzen: Er gestaltete für die "Sema-Mappe" einen Selbstakt auf Umdruckpapier. Schieles frühe Erfolge in Deutschland schließen auch eine Ausstellungim Folkwang Museum im Hagen ein, wo er gemeinsam mit Wilhelm Lehmbruck präsentiert wurde (April–Mai 1912).

Sein bereits 1911 entstandenes Gemälde "Schieles Wohnzimmer in Neulengbach" (Wien Museum) zeigt nicht nur seine Wohnverhältnisse, sondern auch dass er sich intensiv mit dem Werk von Vincent van Gogh - allen voran mit dessen in drei Versionen existierenden Einblick in das Gelbe Haus - auseinandergesetzt haben muss.

Neulengbach Affäre (13.4.-8.5.1912)

Am 13. April 1912 wurde Egon Schiele in Neulengbach verhaftet. Was war passiert?

In St. Pölten wurde Egon Schiele wegen Verbreitung unsittlicher Zeichnungen zu drei Tage Arrest - zusätzlich zu den 21 Tagen Untersuchungshaft - verurteilt. Da der Richter bei der Urteilsverkündung das Corpus delicti verbrannte, kann heute nicht mehr genau nachvollzogen werden, was die Justiz als "obszön" einordnete. Nach insgesamt 24 Tagen Gefängnishaft wurde Egon Schiele am 8. Mai 1912 entlassen.

Reisen

Im Jahr 1912 reiste Egon Schiele – vermutlich auch als Reaktion auf seine Gefängnisstrafe – so viel wie noch nie zuvor. Er lebte vorübergehend bei seiner Mutter und fuhr über Kärnten nach Triest. Nachdem er sich im Juli an der Ausstellung der Nekunstgruppe im "Hagenbund" (Juli) beteiligt, das Atelier seines Malerkollegen Erwin Dom Osen genutzt und den Sammler Franz Hauer kennengelernt hatte, machte er sich auf nach München, Lindau, Bregenz und Zürich. Osen und dessen Freundin Moa porträtierte Schiele in diesem Jahr mehrfach. Im November bezog Schiele schließlich ein neues Atelier in der Hietzinger Hauptstraße Nr. 101. Über Vermittlung von Gustav Klimt lernte er die Familie Lederer kennen. Zum Jahreswechsel 1912/13 hielt er sich als Gast der Familie des Industriellen August Lederer in Györ (Ungarn) auf. Sohn Erich, der selbst künstlerische Ambitionen hatte, nahm bei Schiele Unterricht und wurde ein treuer Sammler von dessen Werken.

Noch stärker als zuvor inszenierte Schiele in seinen allegorischen Werken jene Überzeugung, wonach der Künstler ein Opfer der Gesellschaft und Märtyrer der Kunst wäre. So zeigte sich der Künstler selbst als heiliger Sebastian oder drückte sein Mitgefühl für die "blinde" Menschheit aus. Neben den vielen Mutter und Kind Darstellungen dieses Jahres wandte sich Schiele auch der Landschaft zu.

Auch im folgenden Jahr reiste Schiele viel. So ist er in der Wachau, in Krumau, München und Villach nachweisbar. Der Sammler und Kunstkritiker Arthur Roessler lud den Maler und seine Lebensgefährtin Wally ein, einige Zeit mit ihm in Altmünster am Traunsee zu verbringen. Im August 1913 war Schiele in Sattendorf am Ossiacher See.

Zweiter Weltkrieg

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Schiele mit dem Aufbau seiner internationalen Karriere beschäftigt. Kurz bevor er 1915 zum Kriegsdienst eingezogen wurde (21.6.), heiratete Egon Schiele das bürgerliche Mädchen Edith (17.6.) und trennte sich von seinem langjährigen Modell Wally Neuzil. Schiele musste seine Grundausbildung in Prag und Neuhaus (Böhmen) absolvieren. Danach wurde er im Raum Wien zu Kanzleiarbeiten und zur Eskortierung russischer Kriegsgefangener eingesetzt.

So wurde Schiele Anfgang Mai 1916 in das Offiziers-Kriegsgefangenenlager Mühling bei Wieselnburg abkommandiert und in der Proviantkanzlei beschäftigt. Obschon er ein Atelier und die Möglichkeit des künstlerischen Schaffens erhielt, ist das Jahr 1916 das unproduktivste in seiner Karriere.

Während des Ersten Weltkriegs konnte Egon Schiele als Mitglied des k. k. Kriegspressequartiers (KPQ) erneut ein Atelier in Wien beziehen und weiterarbeiten. Das ermöglichte ihm, sein künstlerisches Schaffen weiter voranzutreiben. Als Schiele im Januar 1917 nach Wien zurückkehren durfte, entschied er sich bewusst für einen Neuanfang. Erstmals in seinem Leben ermöglichte der Kriegsdienst ihm berufliche Stabilität. Diese zeigt sich darin, dass das Jahr 1917 eines der produktivsten des Künstlers war. Sp portätiert Egon Schiele 1917 auf eigenes Betreiben seinen Förderer Franz Martin Haberditzl, Direktor der (k. k.) Österreichischen Staatsgalerie von 1915 bis 1938, der es daraufhin privat ankauft. Schiele hält den Museumsfachmann nachdenklich, jedoch mit wachem Blick, als Kunstkenner fest.4Das Engagement des Künstlers hat sich ein Jahr später bezahlt gemacht: Direktor Haberditzl erwarb das „Bildnis der Frau des Künstlers, Edith Schiele“ (1918) in seinem Entstehungsjahr für die k. k. Österreichische Staatsgalerie (heute: Belvedere). Damit ist es das erste Gemälde des Künstlers, das durch eine öffentliche Sammlung angekauft wird. Edith Schiele sitzt auf demselben Stuhl wie Haberditzl im Porträt von 1917 und wird genauso von oben betrachtet wiedergegeben.

Außerdem nutzt Schiele viele Modelle 1917/18 vor allem in seinen Zeichnungen.

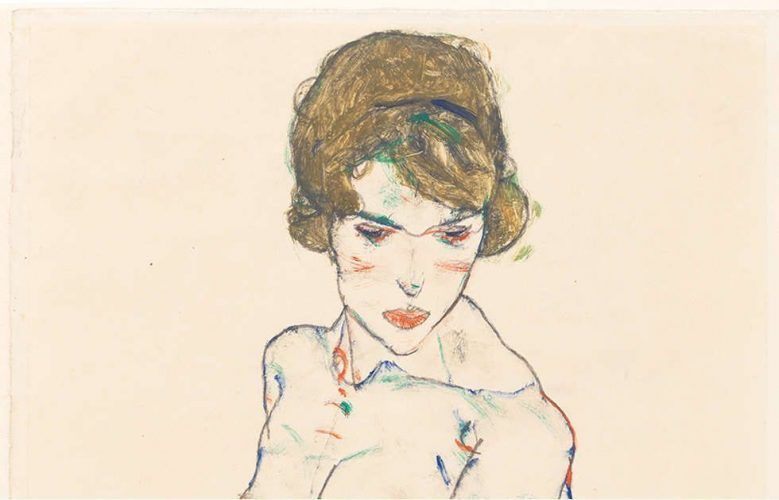

Schieles später Zeichenstil ist durch die naturalistische Beschreibung des Gesehenen charakterisiert. Mit schwarzem Farbstift und regelmäßigem Strich erfasst der Künstler die Umrisse dieser liegenden Frau. Expressive Überhöhungen oder auch seine Vorliebe für gelängte Formen hatte Schiele seit 1915 abgelegt. Ebenfalls üblich für das Spätwerk des Künstlers ist die Beschränkung auf die Linie – zunehmend erkundete er sein Gegenüber ausschließlich mittels der weich geschwundenen Linie. Stattdessen interessierte sich Schiele für die Räumlichkeit des Körpers wie auch dessen Form.

Als Gustav Klimt im Februar 1918 verstarb, wurde Egon Schiele als sein Nachfolger gepriesen. Dies zeigt sich deutlich am Plakatentwurf und der Hängung der "49. Ausstellung" der Wiener Secession, die im März eröffnete. Egon Schiele hatte den zentralen Hauptsaal zu Verfügung. Die Ausstellung wurde für den nunmehr 27-jährigen Künstler zum großen künstlerischen und materiellen Erfolg. Ende April 1918 wurde Schiele ins k.k. Heeresmuseum im Arsenal versetzt. Im Sommer hielt er sich bei Broncia Koller-Pinell und ihrem Mann in Oberwaltersdorf, südlich von Wien, auf; Schiele porträtierte den Industriellen zwischen seinen Büchern sitzend (Belvedere).

Tod

Ein halbes Jahr nach dem Tod Klimts, am 31. Oktober 1918, verstarb Egon Schiele im Alter von 28 Jahren an der Spanischen Grippe.

„Der Krieg ist aus — und ich muss geh’n. — Meine Gemälde sollen in allen Museen der Welt gezeigt werden!“ (angeblich Egon Schieles letzter Ausspruch)

Seine Ehefrau Edith, die im sechsten Monat schwanger war, war bereits am 28. Oktober 1918 ebenfalls an der Spanischen Grippe verstorben.

Schieles weibliche Akte

Der weibliche Akt zählt zu den wichtigsten Motiven in Schieles zeichnerischem Werk. Ungewöhnliche Bildausschnitte und Blickwinkel bestimmen meist ihre Wirkung, manchmal entfalten sie sogar verstörende Wirkung. Zudem negiert der Künstler den Raum, da seine Figuren auf einem sonst leeren Blatt Papier sitzen, liegen oder stehen. Hierfür nutzte Schiele auch Anregungen ostasiatischer Kunst. Im Gegensatz zur akademisch-westlichen Tradition, der mit Wissen und Verstand in Beziehung gesetzt wurde, verstanden die Secessionisten beispielsweise den Stil japanischer Farbholzschnitte als "Gefühlskunst".

Die zur Lahrhundertwende so hochgeschätzte japanische Druckgrafik begeisterte auch Egon Schiele nachweislich. Er soll eine der besten Sammlungen japanischer Erotika in der Reichs- und Reidenzstadt Wien besessen haben. Diese zeigten ihm, wie Sexualität und Körper aus einer nichtwestlichen Perspektive inszeniert werden konnten. Dafür nutzte der Künstler häufig Modelle aus prekären Verhältnissen oder Jugendliche, da er – wie viele seiner Generation – dachte, dass diese einen ungezwungenen, "echten" Umgang mit ihrer Nacktheit hätten.

Schieles Maltechnik

Die 2017 durchgeführten kunsttechnologischen Untersuchungen der Schiele-Gemälde des Belvedere zeigen die komplexe und reflektierte Maltechnik Schieles.5 Auf Basis der Zeichnung entwickelte Schiele seine Kompositionen teils direkt auf der Leinwand. Obwohl der Künstler den akademischen Lehrmethoden nichts Positives abgewinnen konnte, so übernahm er doch einige Regeln, die er dennoch zu einer höchst individuellen Maltechnik weiterentwickelte. Hier ein kurzer Überblick!

Egon Schiele verwendete keine vorgrundierten Leinwände, sondern bereitete sich den Malgrund selbst vor. Er arbeitete auf rauem und offenporigem Kreidegrund, den der Maler selbst herstellte. Schiele experimentierte mit dem Auftrag auf die Leinwand. Das heißt, dass er die Oberflächenstruktur der Grundierung auf das darzustellende Sujet anpasste. Er arbeitete mit der Grundierung als wesentliches Element der Bildgestaltung und des Ausdrucks.

Das Motiv übertrug Egon Schiele meist mit Kohle, Blei- oder Grafitstift. Selten arbeitete er mit Pinsel und flüssiger Farbe vor. In vielen Bildern ist diese Arbeitsweise deutlich zu sehen – nicht nur an jenen Partien, die den Blick auf die Untermalung freigeben (d.h. nicht bemalt sind), sondern auch an der Mischung der trockenen Malmittel mit der darüber aufgetragenen Farbe. Offensichtlich störte es den Künstler nicht, wenn der Bei- oder Grafitstift einen hellen Ton „schmutzig“ wirken ließ.

Im nächsten Arbeitsschritt trug Egon Schiele eine erste Malschicht in dünnflüssigem Farbauftrag auf. Diese Farben sind fließend, transparent, aber auch opak auf die Grundierung gemalt und erscheinen

Matt, da sie weniger Bindemittel enthalten („mager“). Die Komposition sank in die offenporige, raue Oberfläche der Grundierung ein und trocknete relativ schnell. Bereits in dieser Malphase entschied Egon Schiele, welche Teile des Bildes vollständig mit Farbe bedeckt und welche Teile die Grundierung offen zeigen sollen. Der Kreidegrund wird von ihm sowohl als Oberflächenstruktur wie als Grundton des Gemäldes eingesetzt.

Die zweite Schicht Farbe trug Egon Schiele vorwiegend mit dem Flachpinsel auf. Sein Malduktus ist schwungvoll. Über der dünnflüssigen ersten Schichte setzte er dickflüssigere Farben ein. Durch den höheren Anteil an Ölharz leuchten diese Farben intensiver und weisen einen charakteristischen Oberflächenglanz auf („fett“). Pastose Farben über verdünnte aufzutragen, entsprach der akademischen Malregel „fett auf mager“ zu gestalten. Diese gewährleistete eine gute Haftung der Malschichten. Interessanterweise mischte Egon Schiele die Farbtöne so gut wie nie. Dadurch wollte er die ungebrochene Leuchtkraft der Farbtöne gewährleisten.

Ein weiteres Charakteristikum von Egon Schieles Gemälden ist der Kontrast zwischen pastos, haptisch gestalteten Hintergrund und den transparenten, dünnen Farbschichten der ersten Malphase. Häufig umrahmte Schiele die Umrisse der Figuren zusätzlich mit weißer, dick aufgetragener Farbe. Diese Vorgangsweise lässt sich auch in Schiele aquarellierten Zeichnungen vor allem aus dem Jahr 1910 nachweisen. In der Malerei wie im grafischen Medium arbeitete er so die Figuren heraus, während der Hintergrund „ungestaltet“ blieb.

Wer waren die bedeutenden Schiele-Sammler?

Heinrich Benesch (1862–1947)

Förderer Egon Schieles, der bis 1913 hauptsächlich dessen günstigere Zeichnungen erwarb. Die Schiele-Sammlung von Heinrich Benesch ging als Kernbestand in die Sammlung der Albertina über.

Arthur Roessler (1877–1955)

Kunstkritiker, Kunstförderer und Freund Schieles. Er machte ihn mit Carl Reininghaus und Oskar Reichel bekannt. Roesslers Sammlung bildet den Grundstock für die Schiele-Sammlung des Wien Museum. 1955 vereinbarte er, seine Sammlung und sein Archiv gegen eine Leibrente von monatlich 1.500 Schilling an die Stadt zu verkaufen. Vier Ölbilder, 35 Aquarelle und Zeichnungen sowie mehrere Druckgrafiken von Schiele (von insgesamt 1.500 Werken) gingen an das Historische Museum der Stadt Wien (heute Wien Museum). Roesslers umfassende Bibliothek mit 130 Schiele-Briefen gelangte so in die Stadtbibliothek (heute Wienbibliothek im Rathaus).

Carl Reininghaus (1857–1929)

Großindustrieller (Mitinhaber der Bierbrauerei Reininghaus), Kunstsammler (ihm gehörte Gustav Klimts „Beethovenfries“, Edvard Munch, Ferdinand Hodler). Reininghaus‘ Bestand wurde nach dessen Tod 1929 weitgehend verkauft.

Oskar Reichel (1869–1943)

Arzt (Internist) und Kunstsammler (Oskar Reichel, Anton Romako, Oskar Kokoschka).

Gemeinsam erwarben Roessler, Reichel und Reininghaus mehr als die Hälfte der 1910 entstandenen Ölgemälde Schieles. Um 1913 begann sich Schieles Beziehung zu seiner ursprünglichen Sammlerriege zu zerschlagen. Reichel hörte mehr oder weniger auf, seine Werke zu kaufen, und selbst Reininghaus kühlte ihm gegenüber ab. Oskar Reichel hatte schon zu Schieles Lebzeiten begonnen, Werke zu verkaufen oder zu tauschen, und besaß 1930 nur noch ein Gemälde des Künstlers.

Franz Hauer (1867–1914)

Besitzer des legendären Griechenbeisl. Franz Hauer erwarb kurz nach der ersten Begegnung mit Schiele 1912 drei Gemälde von diesem. Bis zu seinem frühen Tod 1914 gehört der wohlhabende Gastwirt zu dessen verlässlichsten Unterstützern. Vier Jahre später hatten alle Gemälde bereits wieder neue Besitzer gefunden.

Erich Lederer (1896–1985)

Im Jahr 1913 porträtierte Egon Schiele Erich Lederer (1912/13, Kunstmuseum Basel) bzw. schuf das „Doppelbildnis (Zentralinspektor Heinrich Benesch und sein Sohn Otto)“ (1913, LENTOS Kunstmuseum Linz). Erich Ledere war ein wichtiger Sammler von Schieles Zeichnungen und Aquarellen.

Heinrich Böhler (1881–1940)

Böhler war ein in Wien lebender reicher Schweizer, der Schiele 1914 kennenlernte. Er war nicht nur ein intensiver Sammler seines Werks, sondern nahm auch Malstunden bei ihm und zahlte ihm während des Ersten Weltkriegs eine monatliche Apanage.

Max Wagner (1882–1954)

Der Landtagsabgeordneten und Gewerkschaftssekretär Max Wagner trug oft unter erheblichen finanziellen Opfern, jedes Fitzelchen beschriebenen Papiers zu Schiele zusammen: Zeitungsausschnitte, Briefe, Dokumente. Seine Sammlung bildet die Basis für das 1948 erstmals angedachte und 1954 gegründete Egon-Schiele-Archiv (ESA) der Albertina.

Otto Kallir (Otto Nirenstein, 1894–1978)

Nachdem ihn ein Freund auf Egon Schieles Werk aufmerksam gemacht hatte, eröffnete Otto Kallir (Nirenstein) 1923 seine Galerie mit einer Personale des kurz zuvor verstorbenen Ausnahmekünstlers. Der Galerist förderte Schieles Kunst in der Ersten Republik und nach seiner Emigration in den USA. Anlässlich der zehnten Wiederkehr des Todestages von Egon Schiele organisierte Kallir 1928 eine Einzelausstellung an zwei Schauplätzen — der Neuen Galerie und dem Hagenbund. In New York protegierte Kallir das Werk Egon Schieles auch in Kooperationen mit Museen. In Thomas M. Messer, einem tschechischen Emigranten, fand er einen Verbündeten. Der Leiter des Institute of Contemporary Art in Boston organisierte die erste Schiele-Retrospektive in einem amerikanischen Museum, die 1960/61 in insgesamt fünf US-Städten gezeigt wurde. Nachdem Messer zum Direktor des Guggenheim Museum berufen worden war, stellte er Egon Schiele gemeinsam mit Gustav Klimt aus.

Otto Benesch (1896–1964)

Sohn von Heinrich Benesch und Direktor der Albertina (1947–1961). 1951 schenkte er 23 Zeichnung Schieles in Heinrich Beneschs Namen der Albertina.

Rudolf Leopold (1925–2010)

Der Augenarzt Rudolf Leopold trug die weltweit größte Schiele-Sammlung zusammen und gründete in Kooperation mit dem österreichischen Staat das Leopold Museum (gegr. 1994, eröffnet 2001). Im Jahr 1950 kaufte er im Alter von 25 Jahren sein erstes Schiele-Bild von Artur Roessler.

Serge Sabarsky (1912–1996)

Als Kunsthändler und -sammler war Serge Sabarsky dem österreichischen und deutschen Expressionismus verpflichtet. Indem er Roland Lauder „das Sehen beibrachte“, prägte er die nächste Generation New Yorker Sammler entschieden mit.

Ronald Lauder (* 1944)

Erbe des von seinen Eltern gegründeten Kosmetikimperiums; Botschafter der USA in Österreich. Die Neue Galerie New York (eröffnet 2001) zeigt die Werke von Egon Schiele aus den Sammlungen Lauder und Sabarsky.

Literatur zu Egon Schiele

- Egon Schiele and Vienna 1900. Masterpieces from the Leopold Museum (Ausst.-Kat. Metropolitan Art Museum, Tokyo, 26.1.–9.4.2023), 2023. [erscheint 01/2023]

- Verena Gamper, Hans-Peter Wipplinger (Hg.), Egon Schiele. Milieus und Perspektiven. Tagungsband zum 4. Egon Schiele-Symposium im Leopold Museum (3.12.2021), Wien 2022.

- mit Beiträgen von Franz Smola, Sandra Tretter, Elisabeth Leopold, Elisabeth Dutz, Verena Gamper, Christian Bauder, Jane Kallir, Gemma Blackshaw / Adam Kaasa, Karin Maierhofer, Sandra Maria Dzialek

- Verena Gamper, Hans-Peter Wipplinger (Hg.), Egon Schiele. Dialog und Inszenierung. Tagungsband zum 3. Egon Schiele-Symposium im Leopold Museum (10.11.2019), Wien 2022.

- mit Beiträgen von Eric Kandel, Gemma Blackshaw,Elisabeth von Samsonow, Patrick Werkner, Verena Gamper, Stefanie Jahn, Agathe Boruszczak, Sandra Maria Dzialek

- Egon Schiele, hg. v. Dieter Buchhart (Ausst.-Kat. Foundation Louis Vuitton, Paris), Paris 2018.

- Egon Schiele. Wege einer Sammlung, hg. v. Stella Rollig und Kerstin Jesse (Ausst.-Kat. Belvedere, Unteres Belvedere, Orangerie, 19.10.2018–17.2.2019) München 2018.

- Obsession: Nudes by Klimt, Schiele, and Picasso from the Scofield Thayer Collection, hg. v. Sabine Rewald und James Dempsey (Ausst.-Kat.), New Haven 2018.

- Natter, Tobias G. (Hg.), Egon Schiele: Sämtliche Gemälde 1909–1918, Köln 2017.

- Elisabeth von Samsonow und Ursula Storch, Egon Schiele als Sammler: Bücher und Objekte aus dem Nachlass, Wien 2016.

- Christian Bauer, Egon Schiele: Fast ein ganzes Leben, München 2015.

- Künstler und Propheten: Eine geheime Geschichte der Moderne, 1872–1972, hg. v. Pamela Kort und Max Hollein (Ausst.-Kat. Schirn Kunsthalle Frankfurt), Köln 2015.

- Klimt/Schiele/Kokoschka und die Frauen, hg. v. Jane Kallir, Agnes Husslein-Arco und Alfred Weidinger (Ausst.-Kat. Belvedere, Wien), München 2015.

- Wally Neuzil: Ihr Leben mit Egon Schiele, hg. v. Diethard Leopold, Stephan Pumberger und Birgit Summerauer (Ausst.-Kat. Leopold Museum, Wien), Wien 2015.

- Egon Schiele – Jenny Saville, hg. v. Oliver Wick (Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich), Ostfildern 2014.

- Dieter Buchhart und Tobias G. Natter, Poetics of Gesture: Schiele Twombly Basquiat, New York 2014.

- Christian Bauer (Hg.), Egon Schiele: Der Anfang, München 2013.

- Facing the Modern: The Portrait in Vienna 1900, hg. v. Gemma Blackshaw (Ausst.-Kat.), London 2013.

- Elizabeth Clegg, War and Peace at the Stockholm 'Austrian Art Exhibition' of 1917, in: Burlington Magazine, Bd. 154, Nr. 1315 (Oktober 2012), S. 676–688.

- Egon Schiele: "Das unrettbare Ich." Werke aus der Albertina, hg. v. Helena Pereña und Helmut Friedel (Ausst.-Kat. Lenbachhaus, 2011), München 2011.

- Egon Schiele: Melancholie und Provokation, hg. v. Diethard Leopold und Elisabeth Leopold (Ausst.-Kat. Leopold Museum, Wien), Wien 2011.

- Egon Schiele: Selbstporträts und Porträts, hg. v. Jane Kallir und Agnes Husslein-Arco (Ausst.-Kat. Belvedere, Wien), München 2011.

- Helena Pereña Sáez, Egon Schiele: Wahrnehmung, Identität und Weltbild, Marburg 2010.

- Elisabeth Leopold und Rudolf Leopold, Egon Schiele: Die Sammlung Leopold, Wien 2009.

- Franz Smola, Vom ‘Menschenbewusstsein’ zum neuen Menschenbild – Egon Schiele und der Anthropogeograph Erwin Hanslik, in: Leander Kaiser und Michael Ley (Hg.), Die ästhetische Gnosis der Moderne, Wien 2008, S. 123–146.

- Elisabeth Leopold, Der Lyriker Egon Schiele: Briefe und Gedichte 1910-1912 aus der Sammlung Leopold, München 2008.

- Anton Schaller, Egon Schiele und die Wiener Frauenklinik: Ein gynäkologie-historischer Kommentar zu Werken einer außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit, in: Psychopraxis: Zeitschrift für praktische Psychiatrie und Grenzgebiete, Nr. 2 (Mai 2007), S. 28–33.

- Die Tafelrunde: Egon Schiele und sein Kreis, hg. v. Tobias G. Natter und Thomas Trummer (Ausst.-Kat. Belvedere, Wien), Köln 2006.

- Die nackte Wahrheit: Klimt, Schiele, Kokoschka und andere Skandale, hg. v. Max Hollein und Tobias G. Natter (Ausst.-Kat. Schirn Kunsthalle Frankfurt; Leopold Museum, Wien), München 2005.

- Renée Price (Hg.), Egon Schiele: The Ronald S. Lauder and Serge Sabarsky Collections, München 2005.

- Rudolf Leopold, Egon Schiele: Landschaften (Ausst.-Kat. Leopold Museum, Wien), München 2004.

- Kimberly A. Smith, Between Ruin and Renewal: Egon Schiele's Landscapes, New Haven 2004.

- Schiele & Roessler: Der Künstler und sein Förderer. Kunst und Networking im frühen 20. Jahrhundert, hg. v. Tobias G. Natter und Ursula Storch (Ausst.-Kat. Wien Museum), Ostfildern-Ruit 2004.

- Maria Rennhofer, Egon Schiele. Leben und Werk 1890-1918, Wien/München 1999.

- Franz Wischin, Egon Schiele: "Ich Gefangener, schuldlos gestraft, gereinigt!" Kunst oder Kinderpornographie: Die Affäre von Neulengbach 1912, Wien–München 1998.

- Pia Müller-Tamm (Hg.), Egon Schiele: Inszenierung und Identität, Köln 1995.

- Klaus Albrecht Schröder, Egon Schiele: Eros and Passion, München 1995.

- Patrick Werkner (Hg.), Egon Schiele: Art, Sexuality, and Viennese Modernism, Seattle 1994.

- Jane Kallir, Egon Schiele: The Complete Works, Including a Biography and a Catalogue Raisonné [with an essay by Wolfgang G. Fischer], New York 1990.

- Egon Schiele in der Österreichischen Galerie in Wien, hg. v. Jane Kallir und Gerbert Frodl (Ausst.-Kat.), Salzburg 1990.

- Egon Schiele: A Centennial Retrospective, hg. v. Serge Sabarsky, Otto Breicha und Günter Düriegl (Ausst.-Kat. Nassau County Museum of Art, Roslyn), Roslyn 1990.

- Arnulf Rainer, Rainer/Schiele Corps à Corps, in: BeauxArts, Nr. 85 (Dezember 1990), S. 68–78.

- Christian M. Nebehay, Egon Schiele. Von der Skizze zum Bild. Die Skizzenbücher, Wien/München 1989.

- Erwin Mitsch, Egon Schiele 1890-1918, Salzburg/Wien 1987.

- Gianfranco Malafarina, L'Opera di Schiele, Mailand 1982.

- Fritz Jacobi, Egon Schiele 1890-1918, in: Bildende Kunst, Nr. 1 (1980), S. 26–29.

- Christian M. Nebehay, Egon Schiele: Leben und Werk, Salzburg 1980.

- Christian M. Nebehay, Egon Schiele 1890-1918. Leben, Briefe, Gedichte, Salzburg 1979.

- Norbert Gradisch und Christian M. Nebehay, Zur Erinnerung an Melanie Schuster-Schiele, Wien 1979.

- AlessandraComini, Egon Schiele, New York 1976.

- Alessandra Comini, Egon Schiele's Portraits, Berkeley 1974.

- Alessandra Comini, Schiele in Prison, Greenwich 1973.

- Rudolf Leopold, Egon Schiele: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Salzburg 1972.

- Hans Bisanz, Das Problem der Freiheit im Werk von Egon Schiele, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Vergleichende Kunstforschung, Bd. 22, Nr. 1 (September 1969), S. 8–10.

- Fritz Novotny und Rupert Feuchtmüller, Egon Schiele (1890–1918): Gedenkschrift zur 50. Wiederkehr des Todestages, Wien 1968.

- Otto Kallir, Egon Schiele: Oeuvre Catalogue of the Paintings, New York–Wien 1966.

- Alessandra Comini, Egon Schieles Kriegstagebuch 1914, in: Albertina-Studien, Bd. 4, Nr. 2 (1966), S. 86–102.

- Wolfgang Fischer, Egon Schiele als Militärzeichner, in: Albertina-Studien, Bd. 4, Nr. 2 (1966), S. 70–82.

- Heinrich Benesch, Mein Weg mit Egon Schiele, New York 1965.

- Alessandra Comini, Egon Schiele in Prison, in: Albertina-Studien, Bd. 2, Nr. 4 (1964), S. 123–137.

- Rudolf Leopold, Egon Schiele: Ein Genie aus Österreich, in: BP Querschnitt, Bd. 1 (Frühjahr 1959), S. 19–20.

- Otto Benesch, Egon Schiele und die Graphik des Expressionismus, in: Continuum: Zur Kunst Österreichs in der Mitte des 20. Jahrhunderts, Wien 1958.

- Hans Ankwicz von Kleehoven, Egon Schiele, in: Das Kunstwerk, Bd. 5, Nr. 3 (1951), S. 25.

- Arthur Roessler, Erinnerungen an Egon Schiele: Marginalien zur Geschichte des Menschentums eines Künstlers. Wien 1948.

- Max Oppenheimer, Menschen finden ihren Maler, Zürich 1938.

- Otto Nirenstein [Kallir], Egon Schiele: Personlichkeit und Werk, Wien 1930. [erstes Werkverzeichnis zu Egon Schieles Gemälde.]

- Arthur Roessler, Zu Egon Schieles Städtbildern, in: Österreichs Bau- und Werkkunst, Bd. 2 (Oktober 1925), S. 9–14.

- Will Grohmann, Zeichnungen von Klimt, Kokoschka, Schiele: Ein Beitrag zur Geschichte der neuen Kunst in Wien, in: Monatshefte für Bücherfreunde und Graphiksammler, Bd. 1, Nr. 12 (1925), S. 508–520.

- Arthur Roessler (Hg.), Egon Schiele im Gefängnis: Aufzeichnungen und Zeichnungen, Wien 1922 [erweiterte und überarbeitete Version 1948].

- Arthur Roessler (Hg.), In memoriam Egon Schiele, Wien 1921.

- Briefe und Prosa von Egon Schiele, hg. v. Arthur Roessler, Wien 1921.

- Fritz Karpfen, Das Egon Schiele Buch, Wien 1921.

- Arthur Roessler, In Memorium Egon Schiele, in: Deutsche Kunst und Dekoration, Bd. 44, Nr. 11 (August 1919), S. 227–243.

- Hans Tietze, Egon Schiele, in: Die bildenden Künste, Bd. 2, Nr. 5 (1919), S. 99–110.

- Arthur Roessler, Kritische Fragmente: Aufsätze über österreichische Neukünstler, Wien 1918.

- Ida Foges, Klimt: Persönliche Erinnerungen Egon Schieles, in: Neues Wiener Journal, 1918.

- Ida Foges, Im Atelier Egon Schieles, in: Neues Wiener Journal, Juni 1917.

- Franz Pfemfert (Hg.), Das Aktionsbuch, Berlin–Wilmersdorf 1917.

- Leopold Liegler, Egon Schiele, in: Die Graphischen Künste, Bd. 39, Nr. 3 (1916), S. 70–80.

- Arthur Roessler, Kollektiveausstellung Egon Schiele, in: Arbeiter-Zeitung, 14.1.1915.

- Albert Paris von Gütersloh, Egon Schiele: Versuch Einer Vorrede, Wien 1911.

- Arthur Roessler, Egon Schiele, in: Bildende Künstler, Bd. 1, Nr. 3 (1911), S. 104–121.

Alle Beiträge zu Egon Schiele

- Zit. n. Christian Nebehay, Egon Schiele 1890-1918. Leben, Briefe, Gedichte, Salzburg 1979, S. 65.

- Egon Schiele, zit. nach Arthur Roessler, Erinnerungen an Egon Schiele, 2. Aufl., Wien 1948, S. 26f.

- Zit. n. Arthur Roessler, Egon Schiele, in: Bildende Künstler, Bd. 1, Nr. 3 (1911), S. 117.

- Das Bild verbleibt bis 2003 im Besitz der Familie in der ehemaligen Direktorenwohnung im Kustodentrakt des Oberen Belvedere. Mit dem Ankauf dieses Porträts gelingt zum 100-JahrJubiläum der Modernen

Galerie die „Rückholung“ des 1938 von den Nationalsozialisten aus dem Amt gedrängten Direktors. - Stefanie Jahn, Agathe Boruszczak, Maltechnische Untersuchungen der Schiele-Gemälde im Belvedere. Methoden und Ergebnisse, in: Egon Schiele. Wege einer Sammlung, hg. v. Stella Rollig und Kerstin Jesse (Ausst.-Kat. Belvedere, Unteres Belvedere, Orangerie, 19.10.2018–17.2.2019) München 2018, S. 76–95.

- Zit. n. Christian Nebehay, Egon Schiele 1890-1918. Leben, Briefe, Gedichte, Salzburg 1979, S. 65.

- Egon Schiele, zit. nach Arthur Roessler, Erinnerungen an Egon Schiele, 2. Aufl., Wien 1948, S. 26f.

- Zit. n. Arthur Roessler, Egon Schiele, in: Bildende Künstler, Bd. 1, Nr. 3 (1911), S. 117.

- Das Bild verbleibt bis 2003 im Besitz der Familie in der ehemaligen Direktorenwohnung im Kustodentrakt des Oberen Belvedere. Mit dem Ankauf dieses Porträts gelingt zum 100-JahrJubiläum der Modernen

Galerie die „Rückholung“ des 1938 von den Nationalsozialisten aus dem Amt gedrängten Direktors. - Stefanie Jahn, Agathe Boruszczak, Maltechnische Untersuchungen der Schiele-Gemälde im Belvedere. Methoden und Ergebnisse, in: Egon Schiele. Wege einer Sammlung, hg. v. Stella Rollig und Kerstin Jesse (Ausst.-Kat. Belvedere, Unteres Belvedere, Orangerie, 19.10.2018–17.2.2019) München 2018, S. 76–95.

- Zit. n. Christian Nebehay, Egon Schiele 1890-1918. Leben, Briefe, Gedichte, Salzburg 1979, S. 65.

- Egon Schiele, zit. nach Arthur Roessler, Erinnerungen an Egon Schiele, 2. Aufl., Wien 1948, S. 26f.

- Zit. n. Arthur Roessler, Egon Schiele, in: Bildende Künstler, Bd. 1, Nr. 3 (1911), S. 117.

- Das Bild verbleibt bis 2003 im Besitz der Familie in der ehemaligen Direktorenwohnung im Kustodentrakt des Oberen Belvedere. Mit dem Ankauf dieses Porträts gelingt zum 100-JahrJubiläum der Modernen

Galerie die „Rückholung“ des 1938 von den Nationalsozialisten aus dem Amt gedrängten Direktors. - Stefanie Jahn, Agathe Boruszczak, Maltechnische Untersuchungen der Schiele-Gemälde im Belvedere. Methoden und Ergebnisse, in: Egon Schiele. Wege einer Sammlung, hg. v. Stella Rollig und Kerstin Jesse (Ausst.-Kat. Belvedere, Unteres Belvedere, Orangerie, 19.10.2018–17.2.2019) München 2018, S. 76–95.