Impressionisten in London Französische Künstler im Exil (1870–1904): Ansichten von London und neue Kontakte

Claude Monet, London, das Parlament, Sonnenloch im Nebel, Detail, 1904, Öl/Lw, 81,5 x 92,5 cm (Musée d’Orsay, Paris)

Während des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 flohen einige Maler nach London, um sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Monet und Pissarro, aber auch Carpeaux und Tissot trafen in der Metropole an der Themse auf Daubigny und Durand-Ruel, Legros und Dalou. Die Ausstellung in der Tate Britain thematisiert die Netzwerke der aufstrebenden Talente in London. Gleichzeitig hatte der mehrere Monate dauernde Aufenthalt einen bedeutenden künstlerischen Einfluss auf den sich herausbildenden Impressionismus, denn Monet, Pissarro und Co. konnten die Gemälde von William M. Turner und James McNeill Whistler im Original studieren. Die Entente Cordiale – ein Friedensvertrag zwischen Großbritannien und Frankreich vom 8. April 1904 – und die Präsentation von 37 Ansichten des Londoner Parlaments von Claude Monet in Paris bilden das zeitliche Ende der Ausstellung.

Impressionists in London, French Artists in Exile (1870–1904)

Großbritannien / London: Tate Britain

2.11.2017 – 7.5.2018

Frankreich / Paris: Petit Palais, Paris

20.6. – 14.10.2018

Kunst und Krieg: Französische Künstler reagieren auf den Deutsch-Französischen Krieg

Als Frankreich am 19. Juli 1870 Preußen und dessen Verbündeten den Krieg erklärte, rechnete der siegessichere Kaiser Napoleon III. nicht damit, dass er am 2. September in der Schlacht von Sedan verlustreich geschlagen werden könnte. Bevor der Kaiser, seine Frau Eugénie und der Kronprinz nach England ins Exil gingen, waren etwa 100.000 Soldaten getötet worden. Darunter befand sich Frédéric Bazille, impressionistischer Realist und Freund von Monet und Renoir. Obschon am 4. September 1870 die Dritte Republik proklamiert wurde, wurden die Kämpfe weitergeführt und kulminierten in der Belagerung von Paris (19. September 1870), der Proklamation der Kommune (18. März 1871) und deren blutige Niederschlagung in der „Blutigen Woche“ (21.–28. May 1871). Innerhalb eines Jahres hatte Frankreich, und hier vor allem Paris, eine Niederlage, einen harten Winter, Revolution und Zerstörung zu verkraften.

Die Ausstellung setzt an diesem historischen Moment überzeugend an und stellt künstlerische Reaktionen darauf vor: Edouard Manet widmete der blutigen Woche eine Serie von bedrückenden Lithografien. James Tissot erinnerte sich eindrucksvoll, wie das Théâtre Français in ein Hospital verwandelt und Kommunarden exekutiert wurden, indem sie im Bois de Boulogne von der Stadtmauer geworfen wurden. Die Zerstörung von Paris lässt sich aus Fotografien nachvollziehen. Zu den am intensivsten bombardierten Gebäuden zählten die Tuilerien, die von den Preußen besetzt und von den Franzosen nahezu gänzlich zerstört wurden (Gemälde von Isidore Pils und Ernest Meissonier). Zeichnungen von Charles-Joseph Beauverie dokumentieren die Schäden am Rathaus [Hôtel de Ville], das am 24. Mai 1871 ausbrannte. Diese muten wahrlich pittoresk an im Vergleich zur rauchenden Brandruine von Frans Moormans (1832–1893). Fotografische Dokumente überwiegen 1871 bereits quantitativ. In Summe vermitteln sowohl die künstlerischen Interpretationen wie die Aufnahmen den Eindruck eines verlustreichen Kriegs und Zerstörung der unter Napoleon III. so aufwändig gestalteten Großstadt Paris.

Vielfältige Fluchtgründe

Maler und Bilderhauer Frankreichs suchten aus unterschiedlichen Gründen ihr Heil in der Flucht:

- Claude Monet (1840–1926) entzog sich Anfang Oktober 1870 der Einberufung (Manet und Degas folgten ihr und wurden Nationalgardisten).

- Camille Pissarro (1830–1903) floh im September 1870 vor den Preußen, die sein Haus in Louveciennes beschlagnahmt und den Großteil seiner Kunst zerstört hatten.

- James Tissot war wie Manet und Degas in der Nationalgarde. Seine Gründe Paris zu verlassen sind noch unklar. Seine Aussichten als Gesellschaftsporträtist waren in London deutlich besser, wie der Bildhauer Edouard Lantéri 1872 feststellte.

- Jean-Baptiste Carpeaux war während des Zweiten Kaiserreichs ein Hofkünstler Napoleons III. und hoffte, auch weiterhin für die kaiserliche Familie tätig sein zu können.

- Jules Dalou, Carpeaux‘ Schüler, war hingegen ein überzeugter Kommunarde und musste aus politischen Gründen 1871 das Land verlassen.

Einige Künstler ließen sich in der Provinz bzw. Belgien nieder, darunter Jean-François Millet (Gruchy bei Cherbourg), Paul Cézanne (L‘Estaque), Jean-Louis Ernest Meissonier (Poissy), Manet (Oloron-Sainte-Marie), Degas (Normandie), Camille Corot (Arras). Nach Brüssel flohen Narcisse Diaz de la Peña, Carolus-Duran, Jean-François Raffaëlli und Eugène Boudin.

Während der Belagerung von Paris harrten folgenden Künstler aus: Puvis de Chavannes, Eugène Carrière, Gustave Caillebotte, Gustave Doré, Gustave Moreau, Henri de Fantin-Latour, James Tissot, Georges Clairin, Léon Bonnat, Edouard Detaille, and Alphonse de Neuville.

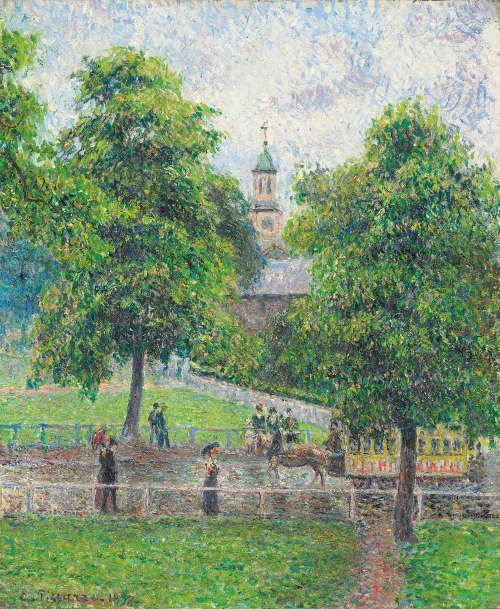

- Camille Pissarro, Saint Anne’s Church in Kew, London, 1892, Öl/Lw, 54,8 x 46 cm (Privatsammlung)

- Claude Monet, Leicester Square, 1901, Öl/Lw, 80,5 x 64,8 cm (Coll. Fondation Jean et Suzanne Planque (in deposit at Musée Granet, Aix-en-Provence), Photo: © Luc Chessex

Endlich in London

Im Zentrum des Pariser Zirkels standen Alphonse Legros, der bereits 1863 in England angekommen war, sowie der Kunsthändler Paul Durand-Ruel. Die Stellung von London am internationalen Kunstmarkt zählte zweifellos zu den wichtigsten Gründen, warum so viele Künstler aus Paris gerade nach Großbritannien aufbrachen. Dass einige von ihnen dort auch auf prestigeträchtige Auftraggeber trafen (z. B. Jules Dalou), förderte ihre Karrieren nach dem Krieg. Charles-François Daubigny (1817–1878 → Charles-François Daubigny: Wegbereiter des Impressionismus) hatte zuvor bereits in der Royal Academy ausgestellt, und Jean-Léon Gérôme war als Ehrenmitglied aufgenommen worden. Der anglophile James Tissot hatte bereits Illustrationen für die „Vanity Fair“ entworfen.

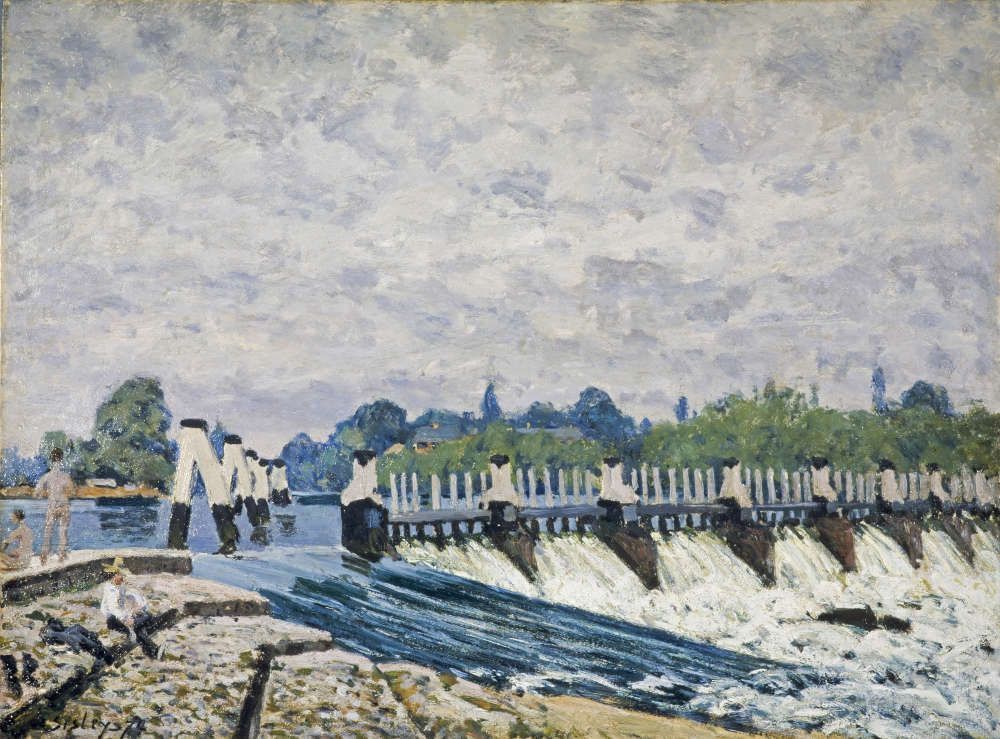

Gleichzeitig bildete sich in London ein Zirkel von Pariser Künstlern und Händlern heraus, welche ihre Geschäfte jenseits des Kanals weiterführten. Der Kontakt zu diesen Persönlichkeiten, darunter der Maler Charles-François Daubigny sowie der Opernsänger und Förderer moderner Kunst Jean-Baptiste Faure, half ihnen, ihre Karrieren voranzutreiben und Geld zu verdienen. Claude Monet wurde von Daubigny gefördert, Faure kaufte auch von Sisley, dessen „Molesey Wehr, Hampton Court, Morgen“ (1874) ausgestellt ist. Eine wichtige Figur in diesem Kreis der Auslandskünstler war der Kunsthändler Paul Durand-Ruel, der Monet und Pissarro während des Aufenthalts in London 1870/17 kennenlernte. Während der folgenden Jahre erwarb Durand-Ruel über 5.000 Werke der Impressionisten und rettete sie, wie Monet es selbst formulierte, „vor dem Verhungern“. Die ab 1899 entstandenen Themse-Ansichten stellte Monet 1904 ebenfalls bei Durand-Ruel vor und erzielte damit erstmals in seiner Karriere durchschlagenden Erfolg bei Kritikern und Käufern.

- Camille Pissarro, Charing Cross Bridge, 1890, Öl/Lw, 60 x 92,4 cm (National Gallery of Art, Washington)

- Alfred Sisley, Molesey Wehr, Hampton Court, Morgen, 1874, Öl/Lw, 51,1 x 68,8 cm (National Galleries of Scotland (Edinburgh UK)

Adolphe Legros

Die zentrale Persönlichkeit der französischen Enklave ist der heute nur noch wenig bekannte Adolphe Legros, ein Maler, Druckgrafiker und Fotopionier, der bereits 1863 nach London übersiedelt war. James Abbott McNeill Whistler hatte Legros dazu ermutigt, da er in London einen Markt für die Werke Legros‘ sah, den es in Frankreich nicht gab. Zwischen 1876 und 1893 unterrichtete der Professor der Slade School in London und übte einen wichtigen Einfluss auf die britische Kunsterziehung aus (siehe: „Der Denker“, 1874).

Legros wurde zur ersten Anlaufstelle und zum Dreh- und Angelpunkt der französischen Gemeinschaft, da er über ein weit verzweigtes Netzwerk verfügte. Viele französische Künstler wandten sich daher an Legros, wenn sie Hilfe und Unterstützung benötigten, darunter Bonvin, Tissot, Pissarro, Monet, Guillaume Régamey, Dalou. Zu den Gästen in seinem Haus zählte u.a. Lawrence Alma-Tadema, Walter Crane und dessen Ehefrau, Edward Burne-Jones, Constantine Ionides und Sir Coutts Lindsay, 9th Earl of Carlisle und Gründer der Grosvenor Gallery. Auf seinen Rat hin beschäftigte Joseph Edgar Boehm Edouard Lantéri in seinem Atelier. Er stellte seine Gönner Constantine Alexander Ionides und George Howard dem Bildhauer Aimé-Jules Dalou vor, der in der Folge gemeinsam mit seinem Kollegen und Emigranten Edouard Lantéri den Unterricht entschieden veränderte.

In der Tate Britain sind Alphonse Legros‘ großformatige, realistische Bildern wie „Ex-Voto“ (1860, Musée des Beaux-Arts de Dijon) und spannende Radierungen, darunter „Der Windstoß“ (1874/75), ausgestellt. Legros hatte 1862 in Paris die Société des Aquafortistes gegründet und damit die Wiederbelebung der Radierung forciert, was sich unter anderem auf die Werke von Manet und Degas intensiv auswirkte – aber auch auf Whistler in England.

Londoner Leben in den Bildern der Impressionisten

Das Londoner Leben unterschied sich deutlich von den Cafés, in denen die Pariser ihre Freunde trafen, um über Kunst zu diskutieren. Das „französisches Ghetto“ lag in Soho rund um den Leicester Square, in der Nähe befand sich das Café Royal auf der Regent Street, wo Daubigny, Pissarro und Monet einander trafen. Darüber hinaus waren auch Museen (The National Gallery, Dulwich Gallery), Galerien, Restaurants (im Dieudonné Hotel) und die Opéra Comique auf der Strand wichtige Treffpunkte für die Exilanten. Im Museum bewunderten nahezu alle Künstler die Sammlungen der Alten Meister – von Correggio über Rembrandt van Rijn, Gainsborough, Lawrence und Reynolds. Constable, aber vor allem William Turner nahmen eine besondere Stellung ein, da sie die Landschaftsmaler Monet und Pissarro bei ihren Recherchen zu Luft, Licht und flüchtigen Effekten vorausgegangen waren. Nur Tissot bewunderte auch die zeitgenössische englische Malerei der ehemaligen Präraffaeliten John Everett Millais und James McNeill Whistler. Ob Monet und Whistler einander 1870/71 getroffen haben, ist nicht dokumentiert.

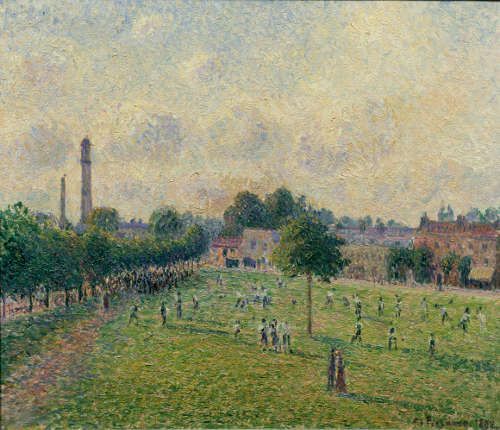

Camille Pissarro hielt in „Kew Green“ (1892) beispielsweise das englische Picknick fest, während in den formalen französischen Gärten das Betreten der Grasfläche verboten war. Alfred Sisley und James Tissot wandten sich auch den Segelschiffen auf der Themse zu: britische Codes und Traditionen zogen offensichtlich die Impressionisten an. Die in London entstandenen Stadtansichten verraten die Franzosen dennoch durch deren außergewöhnliche Blickpunkte.

- Camille Pissarro, Kew Green, 1892, Öl/Lw, 46 x 55 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Claude Monet, Houses of Parliament [Parlament], 1900–1901, Öl/Lw, 81,2 x 92,8 cm (Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection, 1933.1164)

James Tissot (1836–1902) bewunderte die englische Kultur so sehr, dass er seinen Vornamen änderte. Der in den 1860er Jahren als Gesellschaftsporträtist erfolgreiche Maler sah nach der Belagerung von Paris offensichtlich keine Möglichkeit, seine Kunst auszuüben, weshalb er im Juni 1871 nach London übersiedelte. Hier fand er rasch Anschluss an die britische Hocharistokratie und konnte rasch mit seinen realistischen Bildern der Upper-Class überzeugen, in denen er kleine Anzüglichkeiten und einen ironischen Blick auf Verhaltensregeln verstecke sowie Erotik wie Mode ein Loblied sang. In der Tate Britain wird „Les Adieux“ (1871) von Tissot „A Huguenot, on St Bartholomew’s Day, Refusing to Shield himself from Danger by Wearing the Roman Catholic Badge“ (1851/52) von John Everett Millais (1829–1896) zur Seite gestellt, um die stilistische wie inhaltliche Näher zu zeigen. Obwohl Tissot von Edgar Degas eingeladen wurde, an den Impressionisten-Ausstellungen teilzunehmen, hielt sich der Maler von den Kollegen fern. Die elf Jahre in London sind vor allem von Tissots Beziehung zur Irin Kathleen Newton geprägt, die er um 1876 kennenlernte und die sein bevorzugtes Modell wurde.

- James Tissot, The Ball on Shipboard, um 1874, Öl/Lw, 101,2 x 147,6 x 11,5 cm (Tate. Presented by the Trustees of the Chantrey Bequest 1937)

Dalou und Carpeaux: französische Bildhauer in London

Joules Dalou war ein überzeugter Kommunarde und musste daher im Juli 1871 Paris eilig verlassen. Sein Freund Legros bereitete ihm in London einen herzlichen Empfang. Lawrence Alma-Tadema und Dalou waren Freunde und drückten dies in gegenseitigen Porträts aus. Dalous lebensgroße Terracotta-Figuren zeigen realistische Themen in zeitgenössischer Tracht. Den harschen Realismus brechen allerdings pittoreske Elemente wie die Jugendlichkeit der Damen, ihre Haltungen auf. So überrascht die Schau mit einer monumentalen Darstellung einer „Jungen Französin, die ihr Kind stillt“ (1873), was so gar nicht in die viktorianische Zeit passen möchte. Die viktorianische Skulptur kennt zwar den Akt, ist aber deutlich klassischer in ihrer Ausrichtung. Sehr viel mehr passte sich der Franzose dem englischen Geschmack mit „Hush-a-Bye, Baby“ oder „Der Schaukelstuhl“ (1875) an. Hier zeigt er eine singende Mutter, die ihr Kind in den Schlaf wiegt – durchwegs pittoresk aber wiederum mit einem französischen Unterton.

Jean-Baptiste Carpeaux’s beide Aufenthalte in London war eng mit dem Exil seines wichtigsten Auftraggebers, dem ehemaligen Kaiser Napoleon III., verbunden. Carpeaux kam im März 1871 in London an, wo er aber nur bis Dezember blieb. Zu seinen wichtigsten Freunden zählte der Stillleben-Maler François Bonvin, der Maler und Bildhauer Jean-Léon Gérôme und der Komponist Charles Gounod. Die Hoffnungen Carpeaux‘ auf große Aufträge durch die exilierte kaiserliche Familie oder britische Adelige erfüllte sich nicht: Er schuf ein lebensgroßes Porträt seines Sammlers Henry James Turner und arbeitete sonst an Porträtbüsten auch seiner Freunde. Die zentral positionierte „Flora“ (1873, Museu Calouste Gulbenkian-Founders Collection, Lissabon) bereitet den Weg für Carpeaux‘ Hauptwerk „Der Tanz“ (1874/75) und wurde ebenfalls von Turner beauftragt. Napoleon III. starb am 13. Januar 1873. Auf Bitte des Kronprinzen reiste Carpeaux noch einmal für drei Monate nach London, um den Verstorbenen zu malen.

Themse in der impressionistischen Malerei

Wie wurde der Fluss zu einem Thema in der französischen Kunst? Claude Monet malte sechs Gemälde während des ersten London-Aufenthalts 1870/71, von denen er allerdings kein einziges verkaufen konnte. Er widmete sich dem neu errichteten Victoria Embankment und dem Pool of London. In diesen Monaten entstanden auch die ersten Studien, in denen der Londoner Nebel eine bedeutende Rolle spielt. Ein Interieur zeigt Madame Monet, Camille Doncieux, nachdenklich auf einem Sofa sitzend. Das Buch ist eine spätere Ergänzung, was vielleicht mit der Vorliebe der englischen Sammler für literarische Themen zu tun hat. Das Paar war am 28. Juni 1870 vermählt worden. Nachdem Claude Monet im Herbst nach London geflohen war, um dem Militärdienst zu entgehen, folgten Camille und ihr dreijähriger Sohn nach.

Erst 1874 kam Alfred Sisley (1839–1899) zum ersten Mal nach London und malte ebenfalls die Themse, wenn auch nur ein einziges Mal. Insgesamt entstanden 14 Gemälde in Großbritannien, wobei das geschäftige London den durch den Krieg verarmten Künstler nicht anzog. Stattdessen wandte er sich dem ländlicheren South Kensington zu.

Ab 1899 kehrte Monet drei Mal nach London zurück, um die Themse und das neu errichtete Parlament [Houses of Parliament] zu malen (→ Claude Monet: Houses of Parliament, Charing Cross Bridge und Waterloo Bridge). Er stellte seine Leinwand am späten Nachmittag und zu Sonnenuntergang auf der Terrasse des Saint Thomas’s Hospital auf. Diese Ansicht ähnelt jener, die bereits der englische Maler J. M. W. Turner (1775–1851) in seinen visionären Gemälden vom Brand eingenommen hat. Das Großfeuer hatte 1834 große Teil des alten Parlamentskomplexes zerstört. Ein Jahr darauf malte Turner „The Burning of the House of Lords and Commons, 16th October, 1834“ (Philadelphia Museum of Art), das Monet allerdings kaum im Original gekannt haben dürfte. Claude Monet „antwortete“ auf den Poeten von Nebel und Dunst, gleichzeitig setzte sich Monet aber auch mit einem jüngeren Maler der Themse, nämlich dem Amerikaner James McNeill Whistler auseinander. Whistlers „Nocturnes“ der frühen 1870er bereiteten einen verlässlichen Grund für die späten Werke von Monet. In der Tate Britain überzeugen „Nocturne: Blue and Silver – Chelsea“ (1871) und „Nocturne: Blue and Silver – Cremorne Lights“ (1872, beide Tate) von den abstrahierenden Qualitäten der in taubengrau „gestrichenen“ Themse-Ansichten.

- Claude Monet, Le Parlement, effet de soleil [Parlament, Sonnenlicht Stimmung], 1903¸ Öl/Lw, 104,8 X 115,6 Cm (Brooklyn Museum of Art)

Auf Monets subtile Farbnebel folgt der Aufschrei der Buntfarben! Die kurz nach 1900 entstandenen, fast abstrakten Bilder von Monet fanden in bunten, fauvistischen Werke von André Derain eine direkte Antwort. Monet hatte 37 der Themse-Ansichten 1904 in der Galerie von Paul Durand-Ruel präsentiert, und damit die Kritiker überzeugt. Zum ersten Mal in seiner Karriere wurde seine Ausstellung enthusiastisch besprochen, die Preise der Bilder waren entsprechend hoch. Der Kunsthändler Ambroise Vollard sandte im Anschluss André Derain nach London, damit dieser Monet nacheifere (→ Matisse und die Künstler des Fauvismus). In den folgenden zwei Jahren malte Derain ebenfalls das Londoner Parlament und die Waterloo Bridge – allerdings in fauvistischen Farben und mit strukturierterem Pinselstrich.

„Bildgruppen, die ich für Herrn Vollard gemacht habe, der mich in jener Zeit nach London schickte, [er] wollte Bilder, die durch die Atmosphäre von London inspiriert waren. Er sandte mich in der Hoffnung, dass ich die Ausdrucksweise (Bildwirkung), die Monet so verblüffend entwickelt hatte und die in den folgenden Jahren in Paris so starken Einfluss ausübte, fortsetze.“1 (André Derain in einem Brief an den Präsidenten der Royal Academy, 15.5.1953)

Nicht in der Ausstellung gezeigte Künstler, die nach London geflohen waren:

Guillaume Régamey, Julien de La Rochenoire, Ferdinand Heilbuth, Jean-Charles Cazin, Eugène Isabey, François Bonvin

- Claude Monet, Londre, le Parlement. Trouée de soleil dans le brouillard [London, das Parlament, Sonnenloch im Nebel], 1904, Öl/Lw, 81,5 x 92,5 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Claude Monet, Houses of Parliament, Fog Effect [Parlament, Nebelstimmung], 1903–1904, Öl/Lw,, 81,3 x 92,4 cm (Metropolitan Museum of Art, New York)

Kuratiert von Caroline Corbeau, in Zusammenarbeit mit dem Petit Palais und den Paris Musées.

Impressionisten in London: Bilder

- James Tissot, The Ball on Shipboard, um 1874, Öl/Lw, 101,2 x 147,6 x 11,5 cm (Tate. Presented by the Trustees of the Chantrey Bequest 1937)

- Alfred Sisley, Molesey Wehr, Hampton Court, Morgen, 1874, Öl/Lw, 51,1 x 68,8 cm (National Galleries of Scotland (Edinburgh UK)

- Camille Pissarro, Kew Green, 1892, Öl/Lw, 46 x 55 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Camille Pissarro, Saint Anne’s Church in Kew, London, 1892, Öl/Lw, 54,8 x 46 cm (Privatsammlung)

- Camille Pissarro, Charing Cross Bridge, 1890, Öl/Lw, 60 x 92,4 cm (National Gallery of Art, Washington)

- Claude Monet, Houses of Parliament [Parlament], 1900–1901, Öl/Lw, 81,2 x 92,8 cm (Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection, 1933.1164)

- Claude Monet, Leicester Square, 1901, Öl/Lw, 80,5 x 64,8 cm (Coll. Fondation Jean et Suzanne Planque (in deposit at Musée Granet, Aix-en-Provence)

- Claude Monet, Le Parlement, Effet De Soleil [Parlament, Sonnenlicht Stimmung], 1903¸ Öl/Lw, 104,8 X 115,6 Cm (Brooklyn Museum of Art)

- Claude Monet, Houses of Parliament [Parlament], 1903, Öl/Lw, 81 x 92 cm (Musée Malraux)

- Claude Monet, Houses of Parliament, Fog Effect [Parlament, Nebelstimmung], 1903–1904, Öl/Lw,, 81,3 x 92,4 cm (Metropolitan Museum of Art, New York)

- Claude Monet, Londre, le Parlement. Trouée de soleil dans le brouillard [London, das Parlament, Sonnenloch im Nebel], 1904, Öl/Lw, 81,5 x 92,5 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Claude Monet, Houses of Parliament, Sunset [Parlament, Sonnenuntergang], 1904, Öl/Lw, 81 x 92 cm (Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld)

- Claude Monet, Houses of Parliament, Sunset [Parlament, Sonnenuntergang], 1900/01 [1904 datiert], Öl/Lw, 81 x 92 cm (Kunstmuseen Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum)

- Claude Monet, Houses of Parliament [Parlament], 1903, Öl/Lw, 81 x 92 cm (Musée Malraux)

Weitere Beiträge zum Impressionismus

- Zitiert nach Karin Sagner-Düchting, Die London Bilder, in: Karin Sagner-Düchting (Hg.), Claude Monet und die Moderne (Ausst.-Kat. Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung), München 2001, S. 58–59, hier S. 59.

- Zitiert nach Karin Sagner-Düchting, Die London Bilder, in: Karin Sagner-Düchting (Hg.), Claude Monet und die Moderne (Ausst.-Kat. Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung), München 2001, S. 58–59, hier S. 59.

![Claude Monet, Houses of Parliament [Parlament], 1900–1901, Öl/Lw, 81,2 x 92,8 cm (Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection, 1933.1164)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Monet-Houses-of-Parliament-Parlament-1900–1901-Chicago.jpg)

![Claude Monet, Le Parlement, effet de soleil [Parlament, Sonnenlicht Stimmung], 1903¸ Öl/Lw, 104,8 X 115,6 Cm (Brooklyn Museum of Art)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/claude-monet/monet_parliament.jpg)

![Claude Monet, Londre, le Parlement. Trouée de soleil dans le brouillard [London, das Parlament, Sonnenloch im Nebel], 1904, Öl/Lw, 81,5 x 92,5 cm (Musée d’Orsay, Paris)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Monet-London-das-Parlament-Sonnenloch-im-Nebel-Musée-dOrsay.jpg)

![Claude Monet, Houses of Parliament, Fog Effect [Parlament, Nebelstimmung], 1903–1904, Öl/Lw,, 81,3 x 92,4 cm (Metropolitan Museum of Art, New York)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Monet-Parlament-NebelstimmungMet.jpg)

![Claude Monet, Houses of Parliament, Sunset [Parlament, Sonnenuntergang], 1900/01 [1904 datiert], Öl/Lw, 81 x 92 cm (Kunstmuseen Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Monet-Parlament-Sonnenuntergang-1904-Kaiser-Wilhelm-Museum-Krefeld.jpg)

![Claude Monet, Houses of Parliament [Parlament], 1903, Öl/Lw, 81 x 92 cm (Musée Malraux)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Monet-Houses-of-Parliament-Musée-Malraux.jpg)

![Claude Monet, Nymphéas [Seerosen], Detail, 1916–1919, Öl auf Leinwand, 200 x 180 cm (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler, Foto: Robert Bayer)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Claude-Monet-Seerosen-Detail-Beyeler-778x500.jpg)