Paris | Centre Pompidou: Francis Bacon. Bücher und Bilder Bacons Bibliothek und seine „literarischen“ Werke | 2019/20

Francis Bacon, Triptych August 1972, Detail (Tate Modern, London)

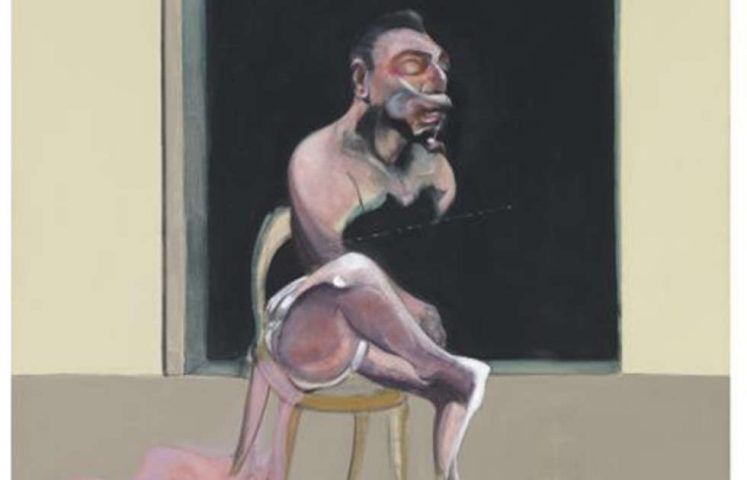

Francis Bacon (1909–1992) im Centre Pompidou wirft im Herbst/Winter 2019/20 einen Blick auf die lebenslange Beschäftigung des Malers mit der Literatur – und stellt die Frage, wie diese seine Werke beeinflusst hat. 1996 fand die letzte große französische Ausstellung des Künstlers im Centre Pompidou statt. Mehr als zwanzig Jahre später präsentiert „Francis Bacon: Bücher und Bilder“ Gemälde ab 1971, dem Jahr der Retrospektive im Grand Palais, bis zu seinen letzten Werken im Jahr 1992. Didier Ottinger erforscht erstmals den Einfluss der Literatur auf Francis Bacons Malerei und verantwortet die Ausstellung.

Francis Bacon: Books and Painting

Frankreich | Paris: Centre Pompidou, Galerie 2, Level 6

11.9.2019 – 20.1.2020

USA | Houston: Museum of Fine Arts

23.2. – 25.5.2020

Francis Bacon und die Literatur

In der Bacon-Ausstellung sind sechs zentrale Räume der Literatur gewidmet. Bacons Bibliothek beinhaltet Texte und Bücher von Mathieu Amalric, Jean-Marc Barr, Carlo Brandt. Aus den Büchern von Aischylos, Nietzsche, Bataille, Leiris, Conrad und Eliot wird im Laufe der Ausstellungsdauer auch gelesen werden.

Diese Autoren haben nicht nur Bacons Werke und Motive direkt inspiriert, sie teilten auch eine poetische Welt und bildeten eine „spirituelle Familie“, mit der sich der Künstler identifizierte. Jeder Schriftsteller drückte eine Form der „Atheologie“ aus, ein Misstrauen gegenüber irgendwelchen Werten (abstrakte Schönheit, historische Teleologie oder Gottheit usw.), die die Form und Bedeutung des Denkens oder eines Werks diktieren könnten. Von Nietzsches Kampf gegen die „Hinterwelten“ bis zu Batailles „Basismaterialismus“, Eliots Fragmentierung, Aischylos „Tragödie“, Conrads „Regressionismus“ und Leiries „heilig“-Begriff teilten diese Autoren die gleiche amoralische und realistische Sicht der Welt, ein Konzept der Kunst und seine vom Apriori des Idealismus befreiten Formen (vgl. die Dekonstruktion des Apriori-Begriffs durch Jacques Derrida und Michel Foucault).

Das Inventar der Bibliothek von Francis Bacon, das vom Institut für Kunstgeschichte und Architektur am Trinity College Dublin erstellt wurde, enthält mehr als tausend Werke. Francis Bacon bestritt in seinen Werken zwar jede „narrative“ Exegese, räumte jedoch ein, dass die Literatur einen starken Anreiz für seine Vorstellungskraft darstellte. Er illustrierte keine Geschichten, keine Lyrik oder Romane, aber diese Texte und Philosophie sie schufen eine „allgemeine Atmosphäre“. Sie ließen „Bilder“ in seinem Kopf entstehen wie die Furien in seinen Gemälden. Bacon vertraute David Sylvester sein Interesse an den Werken von Eliot oder Aischylos an, von denen er behauptete, er würde sie auswendig kennen. Dazu erzählte er, dass er nur das wirklich las, was für ihn „unmittelbare Bilder“ hervorrief. Francis Bacons Werke verdanken mehr der poetischen Welt, der Existenzphilosophie oder der von ihm gewählten Literaturform als den Geschichten, die sie erzählten.

Bacons Werke in der Pariser Ausstellung reagieren auf unterschiedliche Weise auf die Lektüre ihres Schöpfers. „Drei Studien für Figuren an der Basis einer Kreuzigung“ aus dem Jahr 1944 zeugen von der Auswirkung der „Tragödie“ des Aischylos auf sein Werk. 1981 schuf Bacon ein Triptychon, das ausdrücklich von der Oresteia inspiriert war. Neben eigenen Motiven stützte sich Bacon strukturell auf die T.S. Eliot-Gedichte „The Waste Land“ für seine fragmentierte Konstruktion und seine „Collage“ aus Sprachen und vielen Geschichten: „Triptychon, inspiriert von T.S. Eliots Gedicht „Sweeney Agonistes“ (1967, Hirshhorn Museum, Washington)

- Francis Bacon, Triptychon inspiriert von T.S Elliot’s Gedicht Sweeney Agonistes, 1967, Öl auf Leinwand (Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington DC, gift of the Joseph H. Hirshhorn Foundation, 1972).

- Francis Bacon, Triptych August 1972 (Tate Modern, London)

Michel Leiris war unter seinen Zeitgenossen jener Schriftsteller, der Francis Bacon am nächsten stand. Er war der französische Übersetzer der Interviews des Malers mit David Sylvester und der einzige Künstler, mit dem der Maler beabsichtigte, eine illustrierte Publikation – „Miroir de la Tauromachie“ (1990) – zu machen.

Francis Bacon. Bücher und Bilder im Centre Pompidou

Die Ausstellung im Centre Pompidou konzentriert sich auf Werke von Bacon in den letzten zwei Jahrzehnten seiner Karriere. Sie zeigt sechzig Gemälde, darunter zwölf Triptychen sowie eine Reihe von Porträts und Selbstporträts. 1971 war ein Wendepunkt für Francis Bacon. Die Ausstellung im Grand Palais brachte ihm internationale Anerkennung, während der tragische Tod seines Partners wenige Tage vor der Eröffnung der Ausstellung eine Zeit der Schuld zur Folge hatte, die durch den Einsatz der symbolischen und mythologischen Form der Erinnyen dargestellt wurde (Die Furien). Die auf der Ausstellung gezeigten „schwarzen“ Triptychen malte er in Erinnerung an seinen verstorbenen Freund: „In Memory of George Dyer“ (1971, Fondation Beyeler), „Triptychon August 1972“ (Tate, London) und „Triptychon“ (Mai–Juni 1973, Privatbesitz), erinnern an diesen Verlust.

Von 1971 bis 1992, dem Todesjahr des Künstlers, war Bacons Malstil durch Vereinfachung und Intensivierung gekennzeichnet. Seine Farben erhielten eine neue Tiefe, die aus der selbstgewählten Beschränkung auf Gelb-, Rosa- und gesättigtem Orangetöne resultiert.

Das Centre Pompidou organisiert in der Ausstellungsdauer eine Reihe von Veranstaltungen. Das Seminar „Bacon, eine französische Passion“ untersucht insbesondere den Einfluss von Bacon auf eine Reihe von Autoren, wie Hervé Guibert, Claude Simon, Gilles Deleuze, Didier Anzieu oder Philippe Sollers.

Die Ausgabe 2019 des Extra! Das Festival widmet sich der Nicht-Buchliteratur und organisiert mehrere Abende rund um Bacon (Lesungen, Performances, projizierte, visuelle oder digitale Literatur, Klangpoesie usw.).

Ergänzend zum Ausstellungskatalog erscheint eine Textsammlung.

Kuratiert von Didier Ottinger, stellvertretender Direktor des Musée national d'art moderne, assistiert von Anna Hiddleston, stellvertretende Kuratorin für moderne Sammlungen, Musée national d'art moderne.

Francis Bacon im Centre Pompidou: Bilder

- Francis Bacon, Triptychon inspiriert von T.S Elliot's Gedicht Sweeney Agonistes, 1967, Öl auf Leinwand (Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington DC, gift of the Joseph H. Hirshhorn Foundation, 1972).

- Francis Bacon, Triptych August 1972 (Tate Modern, London)

![Auguste Renoir, La barque [Das Boot], Detail, um 1878, Öl auf Leinwand, 54,5 x 65,5 cm (Museum Langmatt, Baden, Foto Peter Schälchli, Zürich)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Auguste-Renoir-Das-Boot-Detail-778x500.jpg)