Prinz Eugen Feldherr Philosoph und Kunstfreund

Jacob van Schuppen, Reiterbildnis Prinz Eugen von Savoyen, vor 1721, Öl auf Leinwand, 396 × 275 cm, Galleria Sabauda, Turin © Galleria Sabauda, Turin.

Die Frühjahrsausstellung des Belvedere ist niemand Geringerem gewidmet als dem Erbauer des Schlosses Prinz Eugen von Savoyen (1663-1736). Die umfassende Schau zeigt den bedeutenden österreichischen Feldherrn nicht nur als erfolgreichen Militär und als Stütze des Hauses Habsburg, sondern lässt auch den Kunst- und Büchersammler, den Auftraggeber für Architekten und Kunsthandwerker wiederauferstehen. Und dennoch bleibt trotz eines Aufgebots von über 280 ausgestellten Objekten die Figur des Prinzen selbst im Dunkeln.

Prinz Eugen.

Feldherr Philosoph und Kunstfreund

Österreich | Wien:

Unteres Belvedere und Orangerie

11.2. – 6.6.2010

Die kulturgeschichtliche Schau möchte Prinz Eugen als „Feldherr Philosoph und Kunstfreund“ darstellen, wobei der titelgebende „Feldherr Philosoph“ eine Ehrenbekundung des französischen Schriftstellers Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741) war. Ohne genauer darauf einzugehen, was sich hinter dieser zeitgenössischen Anrede verbergen könnte, führt die Kuratorin Marie-Louise von Plessen durch das Leben des Prinzen. Die Ausstellung untergliedert sich in den Appartements des Unteren Belvedere in die Kapitel „Der kleine Abbé“, der „Bauherr im Feld“, der „Sammler und Mäzen“, der „Bücherfreund“, sowie der „Naturfreund“ und „Tod“, während in der Orangerie die Gemäldesammlung rekonstruiert wurde – so die in alle Winde zerstreuten Werke entlehnbar waren.

Militärisches Genie und Mäzen in Personalunion

Besonders fällt heute die Verbindung des militärischen Genies von Prinz Eugen, seiner Kunstkennerschaft und seiner Sammelleidenschaft auf. Der Feldherr interessierte sich nicht nur für Truppenbewegungen, Nachschub und Logistik, sondern nutzte auch im Feld jede freie Minute, um sich der Erweiterung seiner Kollektionen zu widmen. Charakteristisch dafür ist eine Zeichnung von Pieter van den Berge, welche den Adeligen während des Spanischen Erbfolgekrieges (1708 oder 1712) bei der Begutachtung eines Bildes beim Kunsthändler Zomer in Amsterdam zeigt. Der Prinz kniet für einen genauen Blick sogar vor dem Werk nieder! Als Sammler konnte Prinz Eugen nicht nur ein Auge für gute zeitgenössische Kunst entwickeln, darüber hinaus interessierte er sich auch für antike Skulpturen, Bauwerke, Bücher und exotische Tiere. In seiner Menagerie befanden sich 43 Arten von Säugetieren und 76 Vogelarten. Nachdem seine Vorliebe für exotische Tiere bekannt geworden war, schenkten sie ihm ausländische Machthaber: Von Friedrich Wilhelm I. von Preußen bekam er ein Wisentpaar, vom König von Schweden Rentiere, vom Gesandten von Tuni einen Tiger (1732). Ignatz Heinitz (1657-1742) hielt Tiere und Pflanzen in Gemälden fest, vielleicht dienten diese Bilder auch dem berühmten Tiermaler Philipp Ferdinand de Hamilton (um 1664-1750) als Vorlage.

Besonderes Interesse hatte der Prinz für die italienische Malerei, da in seinen Palästen fast durchwegs Werke der Italiener heranzog (→ Winterpalais des Prinzen Eugen von Savoyen). Damit befand er sich in Wien in guter Gesellschaft, denn auch Fürst Johann Adam Andreas I. von Liechtenstein (1657-1712) setzte nahezu ausschließlich italienische Künstler für die Gestaltung seiner Residenzen ein (→ Stadtpalais des Fürsten von und zu Liechtenstein). Während jedoch der Fürst von Liechtenstein für das Stadt- und das Gartenpalais die gleichen Künstler beschäftigte, wählte Prinz Eugen für sein Stadtpalais hauptsächlich Bolognesen und für das Sommerpalais auch Künstler anderer Kunstlandschaften des Spätbarock. So fanden sich in den Sammlungen des Prinzen Werke von Gioseffo dal Sole, Benedetto Gennari, Francesco Burrini, Giuseppe Maria Crespi, Francesco Solimena (bedeutendster Maler des Spätbarock in Neapel), Giacomo del Po, Carlo Innocenzo Carlone, Pietro Paltronieri (Ruinenlandschaften), Marco Anton Chiarini und sein Schüler Gaetano Fanti (Quadraturisten).

Für die Sammlung erwarb der Prinz auch Werke anderer Kulturlandschaften, vor allem aber aus den Niederlanden, und aus der Antike. Kenntnis über die Sammlung vermittelt der Katalog von 175 Gemälden, der nach dem Tod des Prinzen von seiner Nichte Anna Victoria für den Verkauf gedruckt wurde. Der Großteil der ehemaligen Sammlung befindet sich heute in der Galleria Sabauda in Turin, da er v on Karl Emanuel III. von Savoyen, König von Sardinien 1741 angekauft worden war.

-

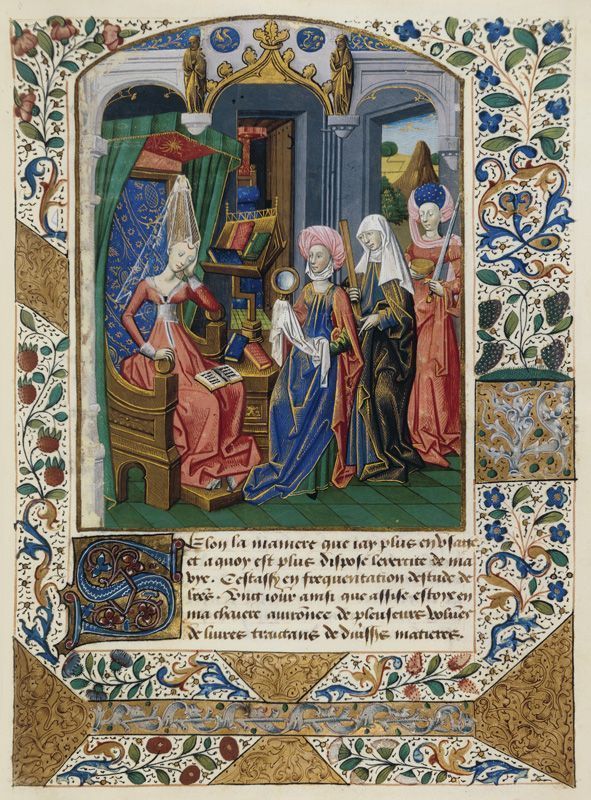

- Christine de Pisan, La Cité des dames, um 1470, Pergament, 173 Bl., 26,5 x 19,2 cm, Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Sammlung von Handschriften und alten Drucken, © Österreichische Nationalbibliothek, Wien.

-

- „Türkischer Säbel”, 3. Drittel 17. Jahrhundert, Gold, vergoldetes Silber, Diamanten, Rubine, Email, Stahl, Leder, Holz, Grifflänge: 13 cm, Klingenlänge: 85 cm, Scheide: 86 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien, Hofjagd- und Rüstkammer © Kunsthistorisches Museum, Wien.

Die berühmtesten Antiken in der Sammlung von Prinz Eugen waren der sog. „Betende Knabe“1 (heute: Berlin, Antikensammlung) und die drei „Herkulanerinnen“ (heute: Dresden), ein Geschenk vom Prinz d`Elboeuf aus dem Jahr 1713 (General in Neapel), die der Prinz in der Marmorgalerie des Unteren Belvedere aufstellen ließ.

In seiner riesigen Bibliothek befand sich auch die bedeutende „Tabula Peutingeriana“ (Österreichische Nationalbibliothek Cod. 324), eine Darstellung des Straßennetzes im spätrömischen Reich von England bis nach Indien. Sie war Teil der berühmten Bibliothek des Prinzen, die dieser in seinem Stadtpalais in der Himmelpfortgasse verwahrte. Eugens Generaladjutant Georg Wilhelm von Hohendorff und der 1715 bis 1717 nach Wien berufene, französische Philosoph und Dichter Jean-Baptiste Rousseau2 (1671-1741) halfen, sie anzulegen. Jean-Baptiste Mariette legte den Katalog an und der gelernte Buchbinder Etienne Boyet wurde als Bibliothekar beschäftigt. Rousseau hielt es sogar für wahrscheinlich, dass Prinz Eugen alle Bücher in seinem Besitz gelesen hätte und schrieb verwundert an einen Freund, „dass ein fast allein mit allen Sorgen Europas belasteter Mensch (…) Zeit finde, ebenso viel zu lesen wie jemand, der nichts anderes zu tun habe.“3 Im Jahr 1737 kaufte Kaiser Karl VI. die Bibliothek und gliederte sich in die Hofbibliothek ein.

-

- Pieter van den Berge, Besuch Prinz Eugens beim Kunsthändler Zomer in Amsterdam, keine Datierung, Feder in Braun, laviert auf Papier, 23,6 x 40,8 cm, Rijksmuseum, Amsterdam © Rijksmuseum, Amsterdam.

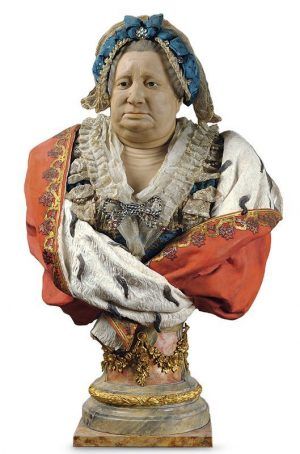

Der „Ausverkauf“ der Sammlungen

Die ehemalige Sommerresidenz und dessen barocke Innenausstattung (das heutige Belvedere), die Präsentationen der Sammlungen und die anschließende Menagerie sind vor allem durch die Stiche von Salomon Kleiner in ihrer ehemaligen Pracht erfassbar. Um die berühmte Bibliotheca Eugeniana zu sehen, muss in Wien nur die Österreichische Nationalbibliothek aufgesucht werden. Während die Rekonstruktion der Gartenanlage nach historischem Vorbild bereits gelang, ist das Zusammentragen der Gemäldesammlung nahezu undurchführbar und war nur durch großzügige Leihgaben vor allem der Gallerie Sabauda in Turin möglich. Verantwortlich für den „Ausverkauf“ der Sammlung zeichnete die Alleinerbin des Prinzen, seine Nichte Viktoria von Savoyen-Soissons. Um ihren gehobenen Lebensstil zu finanzieren, zerriss sie das mühevoll Zusammengetragene: Die antiken Skulpturen gingen nach Dresden, die Gemälde nach Turin, Schloss Hof an ihren Gatten, die Bibliothek an die Habsburger und so weiter. Die Büste der Viktoria von Savoyen-Soissons von Francesco Orso (um 1760) scheint vorauseilend bereits den schlechten Charakter der Dame eingefangen zu haben; eigentlich entspricht sie aber in ihrer „Skurrilität“ den Arbeiten dieses wichtigsten Wachsbildners des 18. Jahrhunderts.

-

- Jakob van Schuppen, Prinz Eugen von Savoyen, nach 1717, Belvedere.

-

- Johann August Corvinus (Stecher) nach Salomon Kleiner (Zeichner), Ansicht der Gesamtanlage von Schloss Belvedere, Aus: Kleiner 1731-1740, Bd. 1, Taf. 3, Kupferstich, 43,5 × 39,5 cm, Graphische Sammlung Stift Göttweig © Graphische Sammlung Stift Göttweig, Digitalisat: Department für Bildwissenschaften der Donau-Universität Krems.

-

- Francesco Orso, Büste der Prinzessin Anna Maria Viktoria von Savoyen, um 1760, Wachs, polychrom gefasst, Stoffbekleidung; Holzsockel vergoldet, 100 × 60 × 40 cm, Castello ducale di Agliè, Turin © Castello ducale di Agliè, Turin.

Prinz Eugen im Belvedere

Wie für viele Kulturhistorische Ausstellungen gilt auch für diese, dass die Materialfülle erschreckend vielfältig und unbegreifbar bleibt. Um daraus eine Geschichte, sei es die persönliche des Prinzen oder auch die des Kunstgeschmacks in Wien in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ableiten zu können, müsste man den Katalog eigentlich zuerst lesen und dann dieses Wissen anhand der Exponate erweitern.

Ergänzend zum Katalog der Sonderausstellung erschien zusätzlich ein reich illustrierter Band über die Schlosskapelle des Belvedere in der hauseigenen Reihe „Meisterwerke im Fokus“. Alfred Sammer, Katharina Schoeller und Georg Lechner beleuchten darin die Geschichte, die sakrale Symbolik und die beteiligten Künstler des gut erhaltenen, barocken Baujuwels.

Weitere Beiträge zur Kunst des Barock

- Angekauft 1717 vom Marquis de Belle Isle um 18.000 Francs; nach Eugens Tod von Prinz Wenzel von Liechtenstein erworben und im Stadtpalais aufgestellt. 1747 von König Friedirch II. von Preußen für 5000 Taler gekauft und nach Sanssouci gebracht. Durch die Truppen Napoleons nach Paris verschleppt und 1814 wieder zurückgekehrt.

- Achtung: Hierbei handelt es sich um den jüngeren, heute bekannteren Namensvetter Jean-Jacques Rousseau! Um 1710 galt J.-B. Rousseau seinen Zeitgenossen als bester französischer Lyriker einer Generation. 1712 musste er Frankreich verlassen und kam über Solothurn (Schweiz) nach Wien. 1717 ließ er sich in Brüssel nieder. Siehe: Wikipedia, s.v. Jean-Baptiste Rousseau (letzter Aufruf, 13.8.2013).

- Prinz Eugen und das barocke Österreich (Ausst.-Kat. Schlosshof und Niederweiden, 22.4.-26.10.1986), Wien 1986, S. 136.

- Angekauft 1717 vom Marquis de Belle Isle um 18.000 Francs; nach Eugens Tod von Prinz Wenzel von Liechtenstein erworben und im Stadtpalais aufgestellt. 1747 von König Friedirch II. von Preußen für 5000 Taler gekauft und nach Sanssouci gebracht. Durch die Truppen Napoleons nach Paris verschleppt und 1814 wieder zurückgekehrt.

- Achtung: Hierbei handelt es sich um den jüngeren, heute bekannteren Namensvetter Jean-Jacques Rousseau! Um 1710 galt J.-B. Rousseau seinen Zeitgenossen als bester französischer Lyriker einer Generation. 1712 musste er Frankreich verlassen und kam über Solothurn (Schweiz) nach Wien. 1717 ließ er sich in Brüssel nieder. Siehe: Wikipedia, s.v. Jean-Baptiste Rousseau (letzter Aufruf, 13.8.2013).

- Prinz Eugen und das barocke Österreich (Ausst.-Kat. Schlosshof und Niederweiden, 22.4.-26.10.1986), Wien 1986, S. 136.