Carel Fabritius: Der Distelfink Haustier im natürlichen Delfter Licht

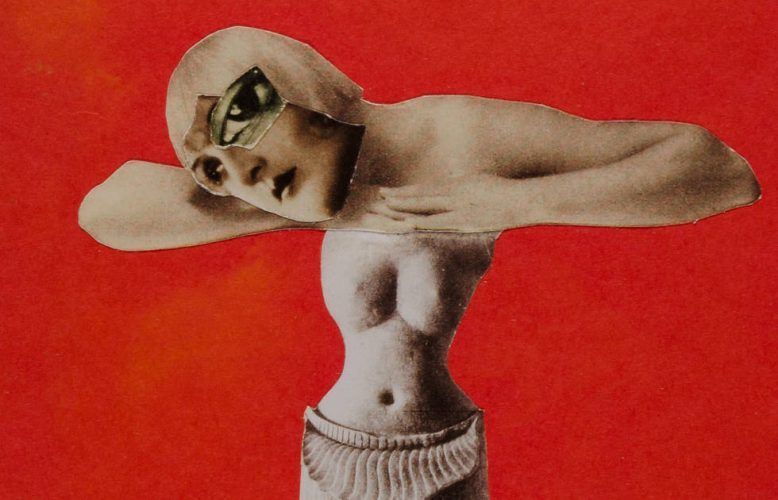

Carel Fabritius, Der Distelfink, Detail, 1654, Öl/Holz, 33,5 x 22,8 cm (Mauritshuis, Den Haag)

Carel Fabritius schuf sein 33,5 x 22,8 cm kleines Gemälde „Der Distelfink“ im Jahr 1654. Es besticht sowohl durch die naturalistische Wiedergabe und die Einfachheit des Motivs, die der Barockmalerei der Niederlande eine besondere Note verlieht und wohl auf die Funktion der Tafel zurückzuführen sind (→ Barock). „Der Distelfink“ stellt einen Vogel bei seinem Futternapf dar. Die leichte Untersicht erhöht den Distelfink, was als faktische Beschreibung wie auch als Erhöhung des Tieres gelesen werden kann. Mit einer Kette ist der Distelfink an der oberen der beiden Schienen angebunden, sodass das Haustier nicht wegfliegen kann. Das helle, natürliche Licht, die Schlichtheit der Komposition, die kräftige Malweise und die ausgewogene Farbigkeit machen den „Distelfink“ zu einem eindrucksvollen Werk der niederländischen Barockmalerei. Seit 1896 befindet es sich in der Sammlung des Mauritshuis in Den Haag.

2013 inszenierte die US-amerikanische Schriftstellerin Donna Tartt Fabritius‘ „Der Distelfink“ als Objekt der Begierde; die 2019 in die Kinos gekommene Verfilmung des Stoffs versetzt das Gemälde fälschlich in das Metropolitan Museum of Art, New York.

Der Distelfink

Distelfinken (auch: Stieglitze) sind in der christlichen Ikonografie Symbole für den Kreuzestod Christi. Häufig hält deshalb das Christuskind einen Distelfinken in der Hand ober bekommt ihn vom kindlichen Johannes dem Täufer übergeben. In diesem Fall handelt es sich jedoch nicht um eine versteckte symbolische Darstellung eines Glaubensinhalts, sondern um ein trompel-l’œil, ein Stück Augentrug.

Distelfinke waren im 17. Jahrhundert beliebte Haustiere und, genauso wie es Carel Fabritius darstellt, an ihren Futternapf gebunden. Darüber befand sich ein Vogelhäuschen und darunter eine Miniaturmechanik mit einem Wasserbehälter. Aus diesem Wasserbehälter konnte der Vogel mit einem winzigen. Absenkbaren Gefäß sein Trinkwasser schöpfen. Aus diesem Grund werden die Distelfinken auf Niederländisch puttertjes, Wasserschöpfer, genannt.

Das die naturalistische Darstellung „Der Distelfink“ auf einer relativ dicken Holztafel gemalt ist, die an den Rändern nicht wie sonst üblich abgeschrägt ist, war das Bild nicht gerahmt. Stattdessen wird vermutet, dass es Teil eines illusionistischen Spiels war. Vier Nagellöcher in den Ecken könnten ein Hinweis sein, dass das Gemälde an einem Vogelhaus hängend konzipiert war. Darunter würde ein Wasserbehälter Sinn machen.

-

- Carel Fabritius, Der Distelfink, 1654, Öl/Holz, 33,5 x 22,8 cm (Mauritshuis, Den Haag)

Wer war Carel Fabritius?

Carel Fabritius zählt zu den bedeutenden Schülern Rembrandt van Rijns – auch wenn nur etwa achtzehn Werke dieses Malers bekannt sind. Der am 27. Februar 1622 getaufte Maler dürfte das Handwerk bei seinem Vater erlernt haben und ab seinem 20. Lebensjahr in Amsterdam Rembrandts Schüler bzw. Mitarbeiter gewesen sein. Kurz bevor Carel Fabritius nach Amsterdam zog, hatte er am 22. September 1641 Aeltje Herrmensdr van Hasselt geheiratet. Die Virtuosität Fabritius‘ war wohl so groß, dass er seinen Meister sogar „vertreten“ konnte. Das heißt, dass er Bilder im Namen Rembrandts ausführte. Ab 1643 zog Carel Fabritius, nun verwitwet, einige Male um.

Das „Selbstbildnis“ (um 1648/50, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam) zeigt ihn als gelehrigen Schüler Rembrandts und der Porträtmalerei des 17. Jahrhunderts. Carel Fabritius kombinierte zwei verschiedene Typen der Künstlerselbstporträts, nämlich das Selbstporträt als angesehener Bürger und das als arbeitender Künstler im Atelier. Er stellte sich in seiner Arbeitskleidung dar und blickt würdevoll aus dem Bild. Auffallend ist die betonte Darstellung der Wand hinter seinem Kopf und die zurückgenommene Präsenz seiner Person.

Ab 1650 lebte Carel Fabritius vermutlich in Delft, wo er die Delfter Schule begründete. Allerdings ließ er sich erst am 29. Oktober 1652 in die Delfter Malergilde eintragen. Der 1654 datierte „Distelfink“ ist, wie schon angeführt, eines von etwa achtzehn bekannten Werken des niederländischen Malers. Es stammt aus dem Todesjahr des Künstlers. Carel Farbitius kam am 12. Oktober 1654 im Alter von 32 Jahren bei der Explosion eines unterirdischen Pulvermagazins ums Leben. Er war gerade dabei gewesen, den Küster der Oude Kerk von Delft zu porträtieren. Bei diesem Unglück muss auch ein Großteil seines Werks zerstört worden sein, sind doch 200 Häuser eingestürzt.

Fabritius und Vermeer

In dem Gedicht, das anlässlich seines Todes verfasst wurde, wurde Carel Fabritius als berühmter Maler gerühmt – und der zehn Jahre jüngere Jan Vermeer (1632–1675) als sein Nachfolger in Delft genannt. Vermeers berühmteste Bilder entstanden erst nach dem Tod von Carel Fabritius, beginnend mit dem „Brieflesenden Mädchen am offenen Fenster" (→ Jan Vermeer: Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster, 1657, Dresden) und der „Küchenmagd" (um 1658/60, Rijksmuseum, Amsterdam). Beide zeigen ihre Protagonistinnen beim Verrichten einfacher und alltäglicher Tätigkeiten. Die Art, wie Vermeer durch Untersicht und Lichtführung, den Handlungen Bedeutung verleiht, hat er von Carel Fabritius gelernt.

Das Delfter Licht (1650–1670)

Die Delfter Schule erlebte während der 1650er Jahre eine wahre Blüte: Gerard Houckgeest und Emanuel de Witte gaben der Architekturmalerei neue Impulse. Ihre Errungenschaften im Bereich der perspektivischen Darstellung ermöglichten die Bildräume natürlich aussehen zu lassen. Carel Fabritius, Jan Vermeer und Pieter de Hooch führten die Genremalerei zu einem Höhepunkt, der die Stadt bis heute berühmt macht. Mit dem Rembrandt-Schüler Fabritius kam um 1650 ein Maler nach Delft, der sich vom dramatischen Hell-Dunkel abgewandt hatte und eine subtile Beobachtung des Lichts vorantrieb. Vor allem seine Nachfolger Vermeer und de Hooch sind bekannt für ihre genauen Perspektivkonstruktionen und das „Delfter Licht“. Neben der Malerei spielte die Fayenceerzeugung eine große Rolle. So zählte die blaue Delfter Keramik zu den wichtigsten Exportartikeln der Stadt.

Carel Fabritius, Der Distelfink: Bild

- Carel Fabritius, Der Distelfink, 1654, Öl/Holz, 33,5 x 22,8 cm (Mauritshuis, Den Haag)

- Carel Fabritius, Der Distelfink, Detail, 1654, Öl/Holz, 33,5 x 22,8 cm (Mauritshuis, Den Haag)

Aktuelle Ausstellungen

![Auguste Renoir, La barque [Das Boot], Detail, um 1878, Öl auf Leinwand, 54,5 x 65,5 cm (Museum Langmatt, Baden, Foto Peter Schälchli, Zürich)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Auguste-Renoir-Das-Boot-Detail-778x500.jpg)