PalaisPopulaire: Objects of Wonder – britische Skulptur seit den 1950ern Revolutionäre Neudefinition der Bildhauerei bis zur zeitgenössischen Objektkunst

David Annesley, Swing Low, 1964, Stahl, bemalt, 128,3 x 175,9 x 36,8 cm (© Tate Images credit, © David Annesley)

Mit rund 70 Meisterwerken aus der Sammlung der Tate zeigt Objects of Wonder, wie britische Künstlerinnen und Künstler seit der Mitte des 20. Jahrhunderts die zeitgenössische Skulptur revolutioniert haben. Das Spektrum reicht von den Ikonen der Nachkriegsmoderne wie Henry Moore und Barbara Hepworth bis zu den Stars der Young British Artists wie Damien Hirst und Tracey Emin.

Objects of Wonder British Sculpture

from the Tate Collection, 1950s – Present

Deutschland | Berlin: PalaisPopulaire

1.2. – 27.5.2019

Dabei untersucht die exklusiv für das PalaisPopulaire konzipierte Schau wichtige Strömungen der Moderne und Gegenwart und die Beziehungen untereinander sowie das Umfeld, das diese Entwicklung bestärkte. Ein durchgehendes Motiv ist dabei die Transformation von alltäglichen Gegenständen. Durch Verfremdung, Neukombination und dramatische Inszenierungen werden sie zu „Objects of Wonder [Objekten zum Staunen]“, die Geschichten in sich bergen und vergessene oder nur flüchtig wahrgenommene Dinge in völlig neuem Licht zeigen.

-

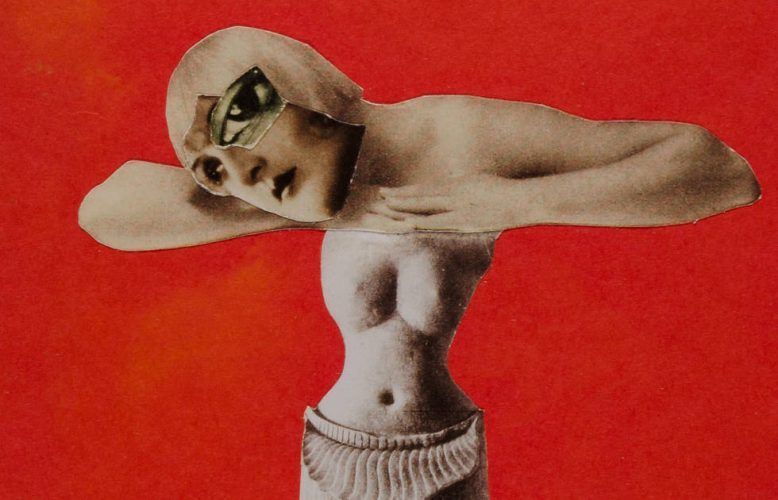

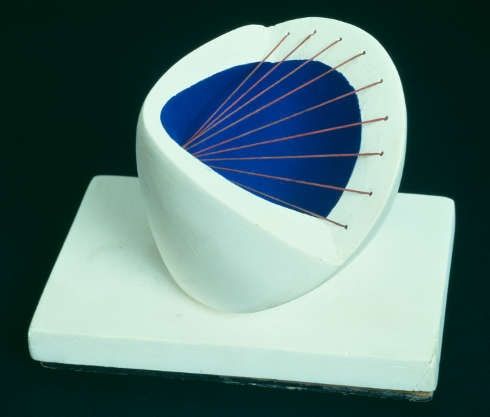

- Barbara Hepworth DBE, Sculpture with Colour (Deep Blue and Red), 1940, Gips und Schnur auf Gipssockel, 10,5 × 14,9 × 10,5 cm (© Tate Images credit, © Hepworth / Bowness)

-

- Bernard Meadows, Black Crab, 1951/52, Bronze, 42,5 × 34 × 24,2 cm (© Tate Images credit, © The Estate of Bernard Meadows)

Den Auftakt der Schau bilden neben Barbara Hepworth und Henry Moore die wichtigsten Bildhauer der britischen Nachkriegszeit, wie etwa Kenneth Armitage und Elisabeth Frink. Sie alle gehören zu den Künstlern, die den internationalen Erfolg der britischen Skulptur in den 1950er Jahren einleiteten. Das setzt sich mit dem Aufstieg Anthony Caros in den 1960er Jahren fort, den Kritiker als „führenden Bildhauer“ seiner Zeit bezeichnet haben. Moores ehemaliger Assistent, dessen Skulptur „Yellow Swing“ aus dem Jahr 1965 in „Objects of Wonder“ zu sehen ist, holte die Skulptur vom Sockel auf den Boden und schweißte seine Objekte aus industriellen Fundstücken, Stahl und Schrott zusammen. Als Lehrer an der St. Martin’s School of Art hatte Caro großen Einfluss auf die Künstler der sogenannten „New Generation“.

Doch in den späten 1960er Jahren entstand als Gegenreaktion auf seinen Formalismus eine neue Bewegung von jungen Künstlern, die eine stärkere Verbindung von Skulptur und Alltagsleben anstrebten. So betonten Gilbert & George und Richard Long das Ereignishafte der Skulptur. Ein Ereignis – das kann eine Serie von Postkarten sein, eine temporäre Installation in der Natur oder ein Spaziergang in der Landschaft. Andere Künstler opponierten Mitte der 1960er Jahre gegen den Formalismus der Bildhauer der „New Generation“. Phyllida Barlow baute riesige Skulpturen und Installationen aus alltäglichen Materialien wie Scheuerlappen, Abdeckplanen, Bauholz und Gips.

-

- Anthea Hamilton, Wrestler Kimono, 2012, PVC-Kunstleder, Seidensatin-Acetat, Baumwolle und Stahl auf Holzsockel, 212 × 190,3 × 43,8 cm (© Tate Images credit, © Anthea Hamilton)

-

- Gilbert & George, A Portrait of the Artists as Young Men, 1970, Video, Monitor, Schwarz-Weiß und Ton (Mono), 7 Min. (© Tate Images credit, © Gilbert & George / Courtesy White Cube)

Paul Neagu, der 1970 von Bukarest nach London gezogen war, postulierte, dass Skulptur etwas sei, das man mit allen Sinnen erfahren sollte. Als Lehrer beeinflusste Neagu etwa Antony Gormley und auch Barlow unterrichtete viele Bildhauer, die über Großbritannien hinaus wegweisend wurden. Richard Wentworth wiederum war Lehrer einiger Künstlern die zu den „Young British Artists“ der 1990er Jahre zählen. Den Abschluss der Ausstellung bildet mit der Turner-Prize-Gewinnerin Helen Marten eine Künstlerin, die das traditionelle Interesse am Objekt in der britischen Skulptur mit den philosophischen Diskursen des 21. Jahrhunderts verbindet.

Quelle: Palais Populaire, Berlin

In Zusammenarbeit mit Tate, London

Kuratiert von Elena Crippa, Curator of Modern & Contemporary British Art, und Daniel Slater, Head of International Collection Exhibitions

-

- Helen Marten, Guild of Pharmacists, 2014, Hartfaserplatte, Valchromat, Textilien, Laminat, Esche, Walnuss, Federn, Blattsilber, Tennisball, Spielzeugschlange und andere Materialien, 294 × 372 × 109 cm (Foto: Annik Wetter, © Helen Marten / Courtesy Sadie Coles HQ, London)

Ausgestellte Künstlerinnen und Künstler

Eileen Agar, David Annesley, Rasheed Araeen, Kenneth Armitage, Phyllida Barlow, David Batchelor, Michael Bolus, Martin Boyce, Reg Butler, Anthony Caro, Helen Chadwick, Lynn Chadwick, Geoffrey Clarke, Tony Cragg, Hubert Dalwood, Richard Deacon, Tracey Enim (→ Tracey Emin – Egon Schiele), Rose Finn-Kelcey, Barry Flanagan, Elisabeth Frink, Gilbert & George, Liam Gillick, Antony Gormley, Anthea Hamilton, Mona Hatoum, Barbara Hepworth, Damien Hirst, Alexis Hunter, Anish Kapoor, Phillip King, Kim Lim, Hew Locke, Richard Long, Sarah Lucas, Helen Marten, Kenneth Martin, Mary Martin, Bruce McLean, Bernard Meadows, David Medalla, Henry Moore (→ Henry Moore. Atelier, Skulptur, Zeichnung), Paul Neagu, Eduardo Paolozzi, Cornelia Parker, Victor Pasmore, Eva Rothschild, William Turnbull, Rebecca Warren, Richard Wentworth, Rachel Whiteread, Alison Wilding, Stephen Willats und Bill Woodrow

PalaisPopulaire. Objects of Wonder – britische Skulptur seit den 1950ern: Ausstellungskatalog

mit Beiträgen von Caroline Collier, Elena Crippa, Daniel Slater, Clarrie Wallis, Beth Williamson

Broschur, dt./ engl.

68 Abbildungen, 156 Seiten

PalaisPopulaire. Objects of Wonder – britische Skulptur seit den 1950ern: ausgestellte Werke

- Henry Moore OM CH, Four-Piece Composition: Reclining Figure, 1934, Cumberland-Alabaster

17,5 × 45,7 × 20,3 cm (© Tate) - Barbara Hepworth DBE, Sculpture with Colour (Deep Blue and Red), 1940, Gips und Schnur auf Gipssockel, 10,5 × 14,9 × 10,5 cm (© Tate)

- Bernard Meadows, Black Crab, 1951/52, Bronze, 42,5 × 34 × 24,2 cm (© Tate)

- David Annesley, Swing Low, 1964, Stahl, bemalt, 128,3 x 175,9 x 36,8 cm (© Tate)

- Gilbert & George, A Portrait of the Artists as Young Men, 1970, Video, Monitor, Schwarz-Weiß und Ton (Mono), 7 Min. (© Tate)

- Tony Cragg, E.R. II, 1982, Flaschen und Ziegel, 184 × 212 cm (© Tate)

- Damien Hirst, Trinity – Pharmacology, Physiology, Pathology, 2000, Glas, Faserplatte, Holz, Stahl und Kunststoff, 213,5 × 153 × 47,2 cm (© Tate)

- Anthea Hamilton, Wrestler Kimono, 2012, PVC-Kunstleder, Seidensatin-Acetat, Baumwolle und Stahl auf Holzsockel, 212 × 190,3 × 43,8 cm (© Tate)

- Helen Marten, Guild of Pharmacists, 2014, Hartfaserplatte, Valchromat, Textilien, Laminat, Esche, Walnuss, Federn, Blattsilber, Tennisball, Spielzeugschlange und andere Materialien, 294 × 372 × 109 cm (© Tate)

Weitere Beiträge zur Skulptur

Aktuelle Ausstellungen

![Auguste Renoir, La barque [Das Boot], Detail, um 1878, Öl auf Leinwand, 54,5 x 65,5 cm (Museum Langmatt, Baden, Foto Peter Schälchli, Zürich)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Auguste-Renoir-Das-Boot-Detail-778x500.jpg)