Yayoi Kusama

Wer ist Yayoi Kusama?

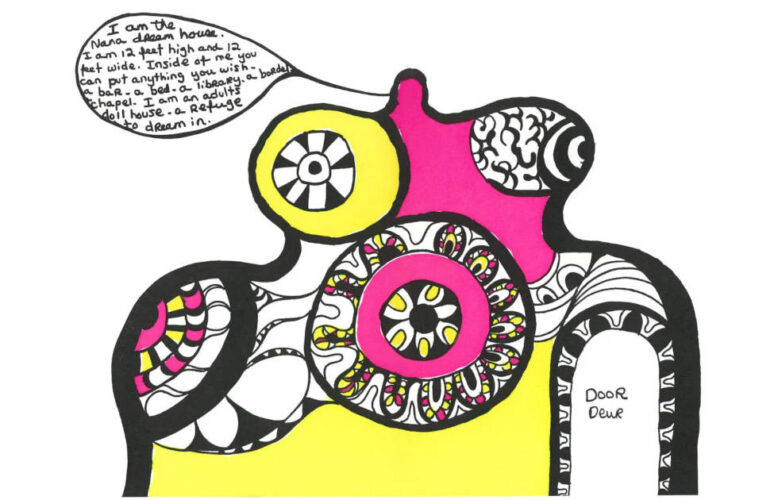

Yayoi Kusama (*22.3.1929 in Matsumoto) ist eine japanische Künstlerin der Gegenwart, ein Super-Star, eine Seismografin des Zeitgeist, Kritikerin von Machtstrukturen, innovative Denkerin. Bereits im frühen Alter von 16 Jahren begann Kusama auszustellen, im Jahr 1957 emigrierte sie in die USA (→ Yayoi Kusama: Biografie). In New York zählten Georgia O’Keeffe, Donald Judd und Joseph Cornell zu ihren wichtigsten Freunden und Unterstützern. Kusama erfand die Genres Installation und Happening mit, mit ihrer Kunst strebt sie die Selbstauflösung an. Sie wird abwechselnd zur Konzeptkunst, zum Minimalismus, zur Psychedelischen Kunst gezählt, wurde aber auch schon als Surrealistin, Pop Artist und Feministische Künstlerin bezeichnet.

„Wenn wir die Natur und unsere Körper durch Punkte auslöschen, werden wir Teil der Einheit unserer Umwelt. Ich werde Teil des Ewigen, und wir löschen uns selbst in Liebe aus.“1

Hier findest Du die wichtigsten

→ Yayoi Kusama: Ausstellungen 2025

→ Yayoi Kusama: Ausstellungen 2026

Kindheit und Ausbildung

Yayoi Kusama wurde 1929 in Matsumoto, Japan, geboren. Ab dem Alter von zehn Jahren erlebte Kusama Hallozinationen in Form von Lichtblitzen, Punktfeldern und Auren. Diese andere Form der Wahrnehmung ihrer Umwelt prägte ihre Kunst entscheidend. Auf Wunsch ihrer Mutter hatte sie als Kind ihrem Vater nachspioniert und war Zeugin von dessen außerehelichen Beziehungen geworden. Daraus resultierte Kusamas Angst vor Sexualität, die sie später in ihren „Accumulations“ verarbeitete.

Sie begann 1948 eine Ausbildung an der Kunsthandwerksschule in Kyoto, wo sie sich für die traditionelle japanische nihonga-Malerei einschrieb. Bald lehnte die Studentin die um 1900 entstandene Technik ab. Im Jahr 1955 schrieb sie der verehrten US-amerikanischen Malerin Georgia O'Keeffe einen Brief, dem sie auch einige Aquarelle beilegte. Als die Künstlerin ihr ermutigende Worte zurückschrieb, entschied sich Kusama Japan in Richtung USA zu verlassen. Kusamas Eltern finanzierten die Reise, nachdem sie ihrer Tochter das Versprechen abgerungen hatten, nie mehr nach Japan zurückzukehren. Nach einem kurzen Aufenthalt in Seattle ließ sich die japanische Künstlerin 1958 in New York nieder.

Werke

Kusamas Punkte

Seit ihrer Kindheit leidet Kusama an Angstzuständen und Halluzinationen, darunter Angst vor phallischen Objekten, Sexualität, Essen. Später wurden diese Symptome mit einer Zwangsneurose in Verbindung gebracht.

„Meine Netze wuchsen über mich und die Leinwände hinaus, die ich mit ihnen bedeckte. Sie nahmen die Wände, die Decke und schließlich das ganze Universum ein.“2 (Yayoi Kusama, 1965)

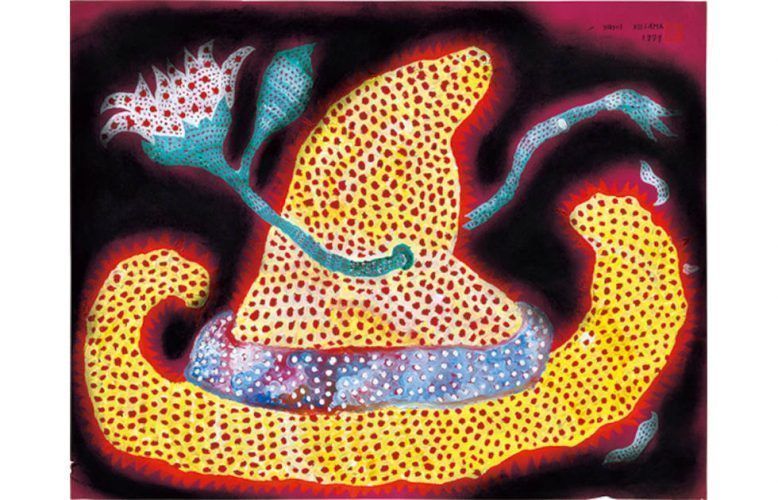

Kausamas persönliche Wahrnehmung und ihre Visionen sind die Quellen ihrer Inspiration, wie sie selbst immer wieder betont. Kusamas Mentorin, Georgia O’Keeffe, förderte sie von 1955 an, da war Kusama gerade einmal 26 Jahre alt und auf dem Sprung von Asien in die USA. Aus dem Rückblick betrachtet, bestand der Kern ihrer Arbeiten schon damals aus dem exzessiven Gebrauch von Mustern, von Punkten und der Ansammlung von identischen Elementen. Mit abstrahierenden Punkten und Anspielungen an die Natur gelang und gelingt es ihr, ein Gefühl von Unendlichkeit und Selbstauslöschung zu erzielen. Ihre Fantasien einer völligen Auflösung der Grenzen zwischen dem Individuum und seiner Umgebung werden ab Mitte der 1960er Jahre in Spiegel-Installationen und raumfüllenden Environments eingelöst. Die Künstlerin selbst erklärt ihre Vorliebe für Punkte aus deren Symbolgehalt:

„Ich habe sie zu einem Symbol von Liebe und Frieden gemacht.“3

Nachdem Yayoi Kusama 1957 in die USA emigriert war, malte sie erstmals in Öl. Bald „wob“ sie mit ihrer Handschrift fast monochrome „Infinity Nets“, d. h. unendliche Netze, bestehend aus weißen, handgemalten Halbkreisen in Impasto über einem schwarzen Grund. Ihr längstes Gemälde maß über zehn Meter! Als Bilder ohne Zentrum, schrankenlos, mit deutlich ausgedrückter Angst vor der Leere, alles umarmend und auch alles verschlingend, könnte man sie beschreiben. Der Akt des Malens bleibt sichtbar. Die Entwicklung der Installationskunst in den frühen 1960er Jahren schließt hier fast nahtlos an. Yayoi Kusamas Kunstwerke können sowohl als Produkt wie als Abwehr gegen die mental-psychischen Störungen, an denen sie seit ihrer Kindheit in einem traditionsbewussten, kalten Elternhaus leidet, interpretiert werden.

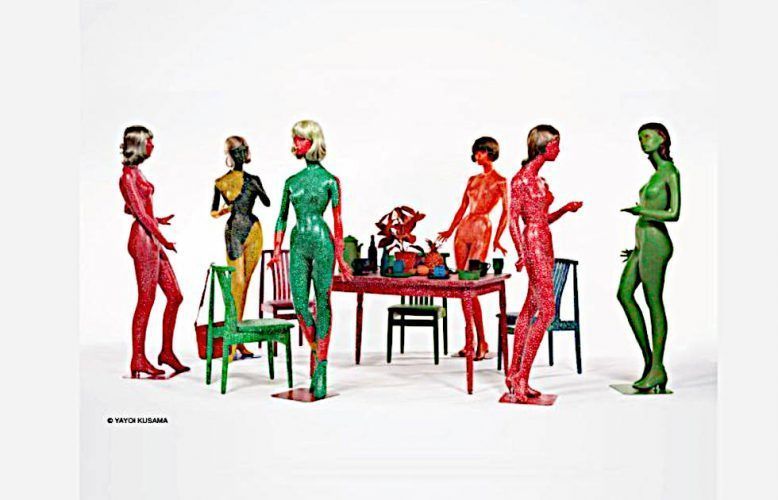

„Accumulation Sculptures“ - Rauminstallationen - Polka Dots - Mode

Mit den 1962 erstmals in der New Yorker Green Gallery ausgestellten „Accumulation Sculptures“ - einer Serie von weichen Skulpturen, die aus gefundenen Möbelstücken und weiß bemalten, mit Kapok weich ausgestopften, penisförmigen Stoffwürsten gefertigt waren - wurde sie zur (feministischen) Vertreterin der Pop-Art. Metaphorisch wohl ein nicht zu übersehener Hinweis auf die Machtverteilung auch im Kunst-Business und die herrschende Geschlechterordnung - und das nicht nur im traditionsbewussten Japan. Dazwischen immer wieder eine sich selbst inszenierende Yayoi Kusama, die um die Macht von Fotografien weiß und die Erotik ihrer Arbeiten durch laszives Posieren steigerte.

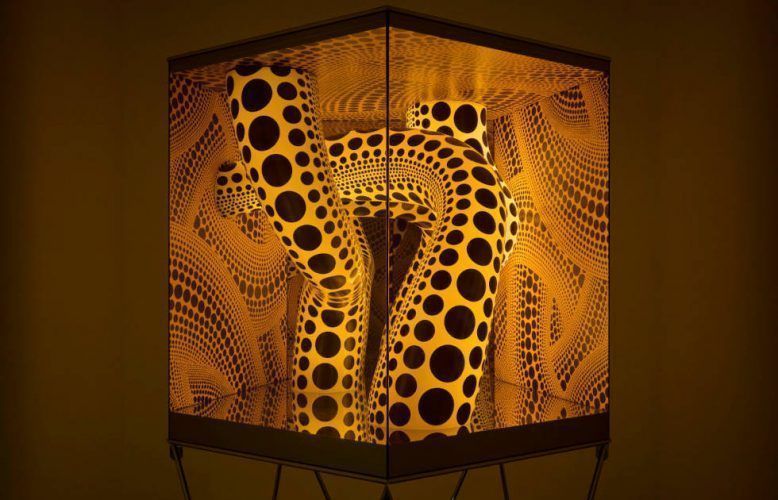

Ab Mitte der 1960er Jahre ging es Yayoi Kusama um eine ästhetische Totalität. Ihr Interesse galt dabei auch dem Verhältnis von Betrachter_in und Werk, das eine ästhetische Atmosphäre schafft. Das führte zu einer Reihe von Installationen wie „Driving Image Show“ (1964), „Infinity Mirror Room – Phalli’s Field“ (1965/2015) und der Lichtinstallation „Kusama’s Peep Show“ (1966). „Polka Dot Love Room“ war 1967 die erste Installation, für die sie in der Internationale Galerij Orez in Den Haag einen ganzen Raum mit Punkten gestaltete. Darüber hinaus wird die Installation mit Schwarzlicht beleuchtet, wodurch sich Figuren und Punkte optisch voneinander trennen und letzte zu schweben scheinen.

„Mit ‚Phalli’s Field‘ wollte ich zeigen, dass ich eines der Elemente bin – einer der Punkte unter den Millionen von Punkten im Universum. Wenn ich mich in dieser Arbeit in den unendlichen Punkten vergrabe, wird meine geistige Kraft als Punkt gestärkt.“4 (Yayoi Kusama, 2016)

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre weitere Kusama ihre künstlerische Produktion aus: Die japanisch-amerikanische Künstlerin gründete Firmen, um ihre Kunst zu organisieren, drehte einen preisgekrönten psychedelischen Film mit dem Titel „Kusama’s Self-Obliteration“ (1967), entwarf Mode, gründete die Zeitschrift „Kusama’s Orgy“ (1969) und veröffentlichte Pressemitteilungen, Künstlermanifeste, soziale Satiren wie den „Open Letter to My Hero, Richard Nixon“ (1968). Ihre erstmals steigenden Verkäufe konterkarierte sie mit einem lebhaften Interesse an Happenings, incl. einer Schwulen-Hochzeit (als Teil des Happenings „The Church of Self-Obliteration“, 1968), Body-Painting-Aktionen und Modeschauen, in denen der Kampf gegen das Establishment, Flower Power, Hippie Kultur, sexuelle Befreiung, alternative Lebensführung und Anti-Kriegs-Manifestationen miteinander verwoben wurden.

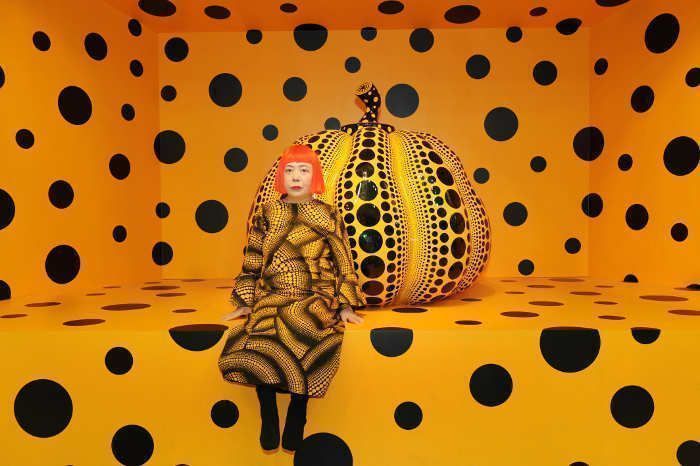

Rückkehr nach Japan: Punkte und Literatur

Als Yayoi Kusama 1973 nach Japan zurückkehrte, fand ihr bildnerisches Werk eine Ergänzung in der Produktion von literarischen Texten. Sie mag wohl auch ihres erst kürzlich verstorbenen, amerikanischen Freundes Joseph Cornell gedacht haben, als sie in den 1970ern eine Serie von zarten, lyrischen Collagen aus Pflanzen, Vögel- und anderen Tierteilen vor schwarzem Grund fertigte, darunter „I Who Committed Suicide“ (1977). Diese „Zurückhaltung“ gab die Künstlerin schon Anfang der 1980er Jahre wieder auf und schuf raumfüllende Skulpturen sowie mit dem gelb-schwarzen Kürbis ihr zweites Markenzeichen. Überall kann er auftauchen, als Bronzeskulptur im öffentlichen Raum oder als „Mirror Room (Pumpkin)“ (1991). Mit „Mirror Room (Pumpkin)“ (1991) kehrte Kusama auch wieder zu Installationen zurück und vertrat damit Japan auf der Biennale von Venedig (1993).

2017 wurde die bedeutende Künstlerin mit einem eigenen Museum in Tokyo geehrt.

Literatur zu Yayoi Kusama

- Yayoi Kusama: Eine Retrospektive. A Bouquet of Love I Saw in the Universe, hg. v. Stephanie Rosenthal (Ausst.-Kat. Gropius Bau, Berlin, 19.3.-1.8.2021; Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, 2.11.2021-23.4.2022), München 2021.

- Mika Yoshitake (Hg.), Yayoi Kusama. Infinity Mirrors, München 2017.

- Akira Tatehata u. a. (Hg.), Yayoi Kusama. Revised and Expanded Edition, London/New York 2000.

- Gordon Brown, Interview with Miss Kusama, in: de nieuwe stijl. The New Style. Work of the International Avant-Garde. De Bezige Bij 1, Nr. 1, Amsterdam 1965, S. 163f.

Alle Beiträge zu Yayoi Kusama

Hier findest Du die wichtigsten → Yayoi Kusama: Ausstellungen 2024

Hier findest Du die wichtigsten → Yayoi Kusama: Ausstellungen 2021

Hier findest Du die wichtigsten → Yayoi Kusama: Ausstellungen 2020