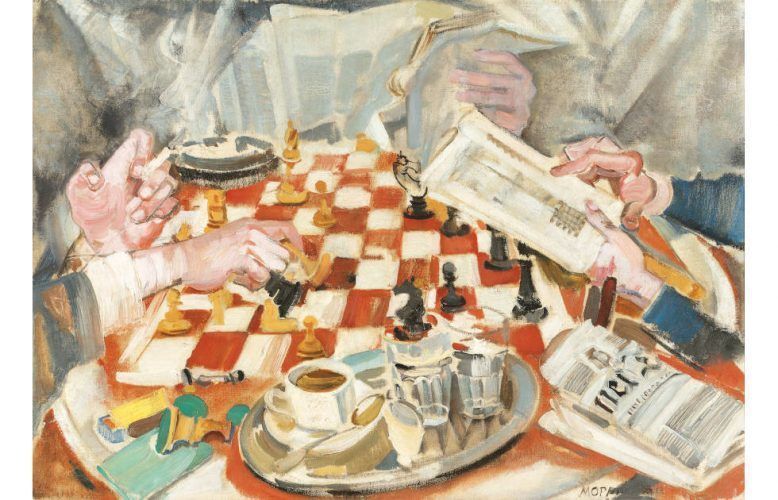

Max Oppenheimer

Wer war Max Oppenheimer?

Max Oppenheimer (Wien 1.7.1885–19.5.1954 New York) – nach seiner Signatur auch kurz MOPP genannt – war ein aus Österreich stammender Maler des (Wiener) Expressionismus. Der aus einer assimilierten jüdischen Familie stammende Künstler definierte sich selbst als Maler, Musiker und Musikkritiker, denn er konnte Violine spielen, besaß eine Amati und wollte ein Buch über den Cremoneser Geigenbau schreiben. Ab 1909/10 arbeitete er als Porträtist der Wiener Avantgarde und erneuerte die Bildnismalerei durch die Einfühlung in sein Modell, ein "hinter die Maske" Schauen. Mit Egon Schiele verband MOPP eine tiefgehende, gegenseitige Freundschaft, während ihm Oskar Kokoschka ab 1911 feindselig gegenüberstand. Davon tief getroffen zog sich Max Oppenheimer während des Ersten Weltkriegs in die Schweiz zurück, wo er Mitbegründer des Cabaret Voltaire wurde. In den 1920er und 1930er Jahren erfuhr der Maler große Wertschaätzung für seine Musikerporträts, allen voran der reduzierten Wiedergabe der musizierenden Hände von Quartetten (Klinger-Quartett, Hess-Quartett, Rosé-Quartett). Von den Nazis verfolgt, floh MOPP nach New York, wo er allerdings keinen Anschluss an die Kunstszene fand.

In knapp 50 Jahren schuf Max Oppenheimer 300 Ölgemälde und eine Reihe von Druckgrafiken.

Kindheit & Ausbildung

Max Oppenheimer wurde am 1. Juli 1885 in Wien geboren. Er war der Sohn des Journalisten und Redakteurs Ludwig Oppenheimer und seiner Frau Regina. Der um ein Jahr jüngere Bruder Friedrich Oppenheimer (1886–1960) nutzt später als Schriftsteller das Pseudonym Friedrich Heydenau. Oppenheimers Familie gehörte zu den assimilierten jüdischen Familien in Wien; sein Vater kam aus Mähren und war ein Mitbegründer des „Concordia“-Vereins für Journalisten und Schrifsteller.

Von früher Jugend an wurde Max Oppenheimer in Zeichnen und Violine unterrichtet. Er äußerte jedoch früh den Wunsch, Maler zu werden. Nach einem zweimonatigen Besuch der „Aula“, einer Vorbereitung für die Allgemeine Malerschule, trat Max Oppenheimer 1900 als Gastschüler in die Wiener Akademie der bildenden Künste ein.

Oppenheimer studierte ab seinem 15. Lebensjahr an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei Christian Griepenkerl (1900–1903) und nach dem Tod seines Vaters an der Kunstakademie in Prag bei Franz Thiele (1903–1906). Dort verbesserte sich Oppenheimers Benotung im Vergleich zu Wien. 1903 und 1904 erhielt der begabte Student je ein Stipendium der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen1 als auch der „Concordia“, des Vereins deutscher Schriftsteller und Künstler in Böhmen, in der Höhe von 200 Kronen2 und zu seinem Studienabschluss einen Preis anlässlich der „Jahres-Schulausstellung“3.

1906 schloss sich Max Oppenheimer der Gruppe „OSMA [Die Acht]“ an, einer der ersten Vereinigungen deutsch-tschechischer Avantgardisten. Im Frühjahr nahm er erstmals mit zwei Werken – dem Genrebild „Strickendes Mädchen“ sowie „Im Weingarten“ – an der „XVI. Ausstellung in der Wiener Secession” teil.4 Oppenheimers Malweise wurde zu dieser Zeit in hohem Maße von dem erwachenden Interesse an impressionistischer Malerei, besonders der von Max Liebermann beeinflusst. Damit erzielte er erste Erfolge sowohl in der Secessionsausstellung als auch als Porträtist u.a. des Bildnisses von Edgar von Spiegel, dem Präsidenten des Journalisten- und Schriftstellervereins „Concordia“, das er vor Mai bereits ausführte.5 Ebendieses wie auch eine Parklandschaft und das Weingarten-Bild stellte Oppenheimer auch auf der Akademie-Ausstellung aus.6

Der deutsche Schriftsteller Heinrich Mann (1871–1950) lud Oppenheimer zu einer Lesung in Prag ein. Das Treffen ist der Initialpunkt einer lebenslangen Freundschaft, in deren Folge Porträts entstanden.

Früher Werke in Wien

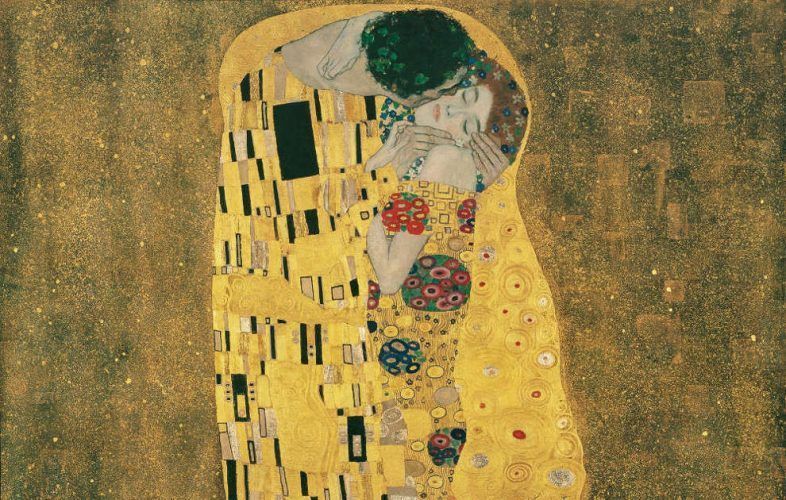

Max Oppenheimer nahm an den legendären Ausstellungen „Kunstschau Wien 1908“ (mit einem Selbstbildnis [Raum 13] und einer Baumgartenlandschaft7) und „Internationale Kunstschau Wien 1909“ (mit einem Porträt eines jungen Mannes, genannt „Der blaue Ring“ sowie „Park“ → Wien | Belvedere: Internationale Kunstschau Wien 1909) teil. Das Selbstporträt erregte Aufsehen und wurde neben Gustav Klimts berühmten Bildern der „Goldenen Periode“ in der „Muskete“ karikiert. Seine Landschaft kennzeichnete Oppenheimer als „treuen Schüler Liebermanns“, sein Selbstporträt wurde als Versuch gewertet, sich „koloristisch sehr pikant und mit sympathischer Frechheit“ sowie „dämonisch-interessant darzustellen“8. Seine noch im selben Jahr entstandene „Judith“ belegt eine intensive Auseinandersetzung mit der „Danae“ Gustav Klimts.

Auf der „Internationalen Kunstschau Wien 1909“ machte Oppenheimer Bekanntschaft mit zahlreichen progressiven Künstlern, darunter Oskar Kokoschka (1886–1980), Egon Schiele (1890–1918) oder Albert Paris Gütersloh (1887–1973). Seine frühen Landschaften und ersten Porträts konnte Max Oppenheimer bereits 1908 im „Kunstsalon Pisko“ vorstellen. Ihm wurden „große Fortschritte“ und „eine kräftige, verheißungsvolle Begabung“ attestiert.9

Der um fünf Jahre jüngere Egon Schiele suchte 1909 aktiv den Kontakt zu Oppenheimer. Deren freundschaftliche Verbindung überdauerte Jahre und manifestierte sich etwa im gemeinsamen Arbeiten in Schieles Atelier (Winter 1910/11) oder in der gegenseitigen Wertschätzung ihrer künstlerischen Arbeiten. In dieser Zeit porträtierten die Künstler einander einige Male.

In diese Zeit fällt auch seine Bekanntschaft Oppenheimers mit dem Wiener Internisten und Kunstsammler Oskar Reichel (1869–1943), der für ihn als Auftraggeber und Vermittler wichtige Bedeutung gewann. Ab 1906/07 etablierte sich Max Oppenheimer als Porträtist in Wien und Prag. Er schuf Bildnisse u.a. von:

- Karl Kraus (1907),

- Heinrich Mann (Dezember 190710, Sammlung Serge Sabarsky, New York),

- Stefan Zweig (1908),

- Peter Altenberg (1909),

- Arthur Schnitzler (1909),

- Arnold Schönberg (1909, Privatsammlung),

- Anton von Webern (1909, Von der Heydt-Museum, Wuppertal),

- Sigmund Freud (1909, New York Psychoanalytic Society and Institute Archive),

- Adolf Loos (1910, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck),

- Dr. Oskar Reichel (1910, Sammlung Ernst Ploil),

- Ernst Koessler (1911, Belvedere, Wien),

- Egon Schiele (1912, Wien Museum),

- Heinrich Mann (um 1912, Sammlung Grubman),

- Heinrich Tannhauser (1913, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München)

Signiert Max Oppenheimer zunächst noch mit den Initialen „M.O.“ neben seinem vollen Namenszug, verwendete er später die Kürzel „M.OP“ und ab 1910/11 „M.OPP“. Ab 1912 signierte er mit „MOPP“.

Die Münchner Galerie Thannhauser zeigte von Mai bis Juni 1911 Oppenheimers erste Einzelausstellung. Oppenheimers Werk „Der Blutende“ war, ebenso wie seine Gemälde „Kreuzabnahme“ und „Simson“, Ausdruck seiner ab dieser Zeit immer intensiver werdenden Auseinandersetzung mit christlicher Thematik und dem Werk des spanischen Malers El Greco (1541–1616). In der Folge schuf Oppenheimer ein Reihe von Werken mit religiösen Motiven und dem Topos des Künstlers als Märtyrer und Erlöser.

Neben Paul Klee (1879–1940), Alfred Kubin (1877–1959) und Egon Schiele wurde Oppenheimer Mitglied der kurz bestehenden Künstlergruppe SEMA, für deren 1912 publiziertes Mappenwerk er das Blatt „Anatomie“ beisteuerte. Im Sommer 1911 veröffentlichte Wilhelm Michel (1877–1942) die erste Oppenheimer-Monografie.

Aus der anfänglichen Freundschaft mit Kokoschka entwickelte sich aufgrund von Rivalitäten zwischen Protagonisten der österreichischen Avantgarde eine regelrechte Feindschaft: So verklagte Oppenheimer den Schauspieler Ernst Reinhold wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Ehrenbeleidung - und bekam Recht.11 Kokoschka bezichtigte Oppenheimer des Plagiats und wandte sich an seinen internationalen Bekanntenkreis, um seine Botschaft zu verbreiten und das Werk Oppenheimers zu diskreditierten.12

Berlin – Zürich / Genf – Berlin

Während Oppenheimers mehrjährigem Aufenthalt in Berlin (1911–1915) stellte er in der Modernen Galerie in München (1911) und im Salon von Paul Cassirer (Januar bis Februar 1912) aus. Weiters war er bis 1921 erfolgreich für die Zeitschrift „Die Aktion“ tätig und wandte sich kubistischen Tendenzen zu. Ab 1912 signierte er mit seinem Markenzeichen MOPP. Mit seinen expressiven, von El Greco und dem Kubismus beeinflussten Gemälden prägte Max Oppenheimer bereits in den frühen 1910er Jahren die jüngere Generation, darunter den Wiener Maler Fritz Schwarz-Waldegg und Georg Jung.

Existentielle Nöte und das Leiden an der Welt thematisierte Max Oppenheimer in Gemälden christlicher Motivik. Auch bei seiner provozierenden Darstellung „Operation“ (1912, Prag, Národní Galerie) nutzte er Abstoßendes zum Mittel der Abwehr einer als unerträglich empfundenen Wirklichkeit.13 Die Operation, in der Energie sowohl im fachmännischen Umgang mit Skalpell und Schere als auch als diffuse übermenschliche Kraft präsent ist.6

Im Juni 1915 veranstaltete der Kunstsalon Wolfsberg in Zürich eine Ausstellung mit Oppenheimers neuesten Arbeiten. Da Max Oppenheimer vom Kriegsdienst befreit war, zog er für neun Jahre in die neutrale Schweiz (1915–1925), wo er sich intensiv dem Thema Musik zuwandte. Das kunstinteressierte Industriellenpaar Sidney und Jenny Brown förderte den Maler und sammelte seine Werke.

Oppenheimer beteiligte sich 1916 u. a. gemeinsam mit Hans Arp (1886–1966) und Sophie Taeuber-Arp an der Gründung des Cabaret Voltaire in Zürich und präsentierte an dessen Eröffnungsabend einige Werke. Der Maler wurde in den Kreis der Dadaisten eingeführt und nahm noch im selben Jahr an der ersten großen dadaistischen Ausstellung in Zürich teil (→ Dadaismus). Doch bereits ein Jahr später trennte sich Oppenheimer von den Dadaist:innen und zog nach Genf, um sich der sinnbildhaften Verdeutlichung von Musik zuzuwenden.

Musiker: Hände und Harmonie

Das offensichtlichste Sinnbild für den Oppenheimer dieser Zeit ist das quasi-futuristische Porträt des im Ausland lebenden italienischen Komponisten und Pianisten Ferruccio Busoni aus dem Jahr 1916 (Nationalgalerie, Berlin).14 Es war jedoch das „Klingler-Quartett“ (Belvedere, Wien), mit dem sich der Künstler in das Gedächtnis einschrieb. Das Gruppenbildnis ist eines in einer langen Reihe solcher „Quartettbilder“ und das erste, in dem Oppenheimer die Aufzeichnung eines Kammermusikkonzerts sowohl reduziert als auch komprimiert umsetzte. Dadurch verstärkte er die Wirkung zu einem energiegeladenen „Stillleben“ aus Händen, Instrumenten und flatternden Notenblättern. Oppenheimers dicht gefülltes Oval soll, wie Kommentatoren bereits vielfach bemerkt haben, die Gemeinschaftsleistung der Musiker hervorstreichen. Es folgt jener Überzeugung, die der Maler bereits in seinem markanten kubo-futuristisch inspirierten Bild „Die Operation“ von 1912 erreicht hatte. Mit ihren programmierten Gesten und trotz der wenigen „einheitlichen“ Farben ist es sicherlich nicht ohne Anklänge an den vorherrschenden militärischen Kontext der „konzertierten Aktion“ und der „Unternehmensharmonie“ außerhalb der neutralen Schweiz.15

Das Orchester

In Genf mietete der Künstler in der Rue des Epinettes das Atelier des verstorbenen Malers Ferdinand Hodler (1853–1918). Max Oppenheimers musisches Interesse zeigt sich unter anderem im Monumentalwerk „Das Orchester“ (1921–1923, Sammlung Dichand, Wien), das 1923 in der Herbstausstellung des Pariser Grand Palais präsentiert wurde, sowie zahlreichen weiteren dynamischen Darstellungen von konzertierenden Musiker:innen, oft mit Blick auf deren musizierende Hände und Instrumente. Die großen Orchesterbilder waren 1924 in einer vom Wiener Hagenbund ausgerichteten Ausstellung erstmals zu sehen, unter den 111 Werken befanden sich 35 Ölgemälde (September bis Oktober 1924). Kurzfristig bezog der Maler deshalb ein Atelier in Wien.

Oppenheimer wurde im Folgejahr zum Vizepräsidenten des neu konstituierten Bundes Österreichischer Künstler gewählt, stellte im Wiener Künstlerhaus aus und erhielt einen Ehrenpreis des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht. Auch auf der „III. Biennale Romana di Arte 1925“ in Rom war Max Oppenheimer mit einer Orchesterszene vertreten.

1926 übersiedelte Oppenheimer erneut nach Berlin. Wieder waren seine Werke bei Paul Cassirer und der Galerie Arnold in Dresden zu sehen; einige deutsche Museen erwarben Werke des Malers.

Wien

1932 kehrte der Maler wieder in seine Geburtsstadt Wien zurück. Ab 1930 war Max Oppenheimer korrespondierendes Mitglied des Wiener Hagenbundes; dennoch stellte er 1932 im Wiener Künstlerhaus aus. 15 Gemälde, die im Jahr 1934 entstanden, präsentierte er im Folgejahr in der Wiener Sezession der Öffentlichkeit; anlässlich seines 50. Geburtstags organisierte die Sezession eine umfangreiche Ausstellung. Der Künstler erhielt durch Vermittlung des österreichischen Staates ein geräumiges Atelier in der Wiener Hofburg, wo er das monumentale Philharmoniker-Werk in Angriff nahm.

1937 war Max Oppenheimer anlässlich der Pariser Weltausstellung auf der „Exposition d’art autrichien“ im Musée du Jeu de paume des Tuileries vertreten.

Durch den zunehmenden Antisemitismus im Zuge des Aufstiegs des Nationalsozialismus wurde Oppenheimer ob seiner jüdischen Wurzeln in Deutschland von den Nationalsozialisten als „entarteter Künstler“ gebrandmarkt. 1932 wurde Oppenheimers Werk im Rahmen der Verfolgungswelle nach dem Reichstagsbrand, Opfer einer Diffamierungskampagne der SA.

Emigration

Durch den Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich im Jahr 1938 war der Künstler gezwungen zu fliehen und emigrierte über Zürich, wo er keine Aufenthaltsgenehmigung erhielt, in die USA (November 1938). Am 12. Januar 1939 traf er in New York ein und bezog eine Wohnung im Hotel des Artistes, am Central Park, 1 West 67th Street.

Max Oppenheimer gelang die Ausfuhr einiger seiner Werke von Österreich in die USA, die im Frühjahr 1940 in der Nierendorf Gallery in New York ausgestellt werden. Die von Oppenheimer ersehnte erste Ausstellung in der neuen Heimat brachte allerdings nicht den erhofften wirtschaftlichen Erfolg. Es bereitete dem Maler Mühe, sich einen größeren und stabilen Kundenkreis aufzubauen, sodass er auf die finanzielle Unterstützung von Freund:innen angewiesen war. An dem monumentalen Bild „Die Philharmoniker“ (Belvedere, Wien, Inv. Nr. Lg 813), das den Komponisten und Staatsoperndirektor Gustav Mahler beim Dirigieren der Wiener Philharmoniker zeigt, arbeitete er seit 1926 und stellte es erst 1952 im New Yorker Exil fertig. Noch nicht vollendet, wurde Oppenheimers Philharmonikerbild vielerorts in den USA, so auch auf der Weltausstellung in San Francisco, ausgestellt.

Oppenheimer wurde Mitglied der Vereinigung bildender Künstler Wiens und plante von den USA aus seine Beteiligung an der Sommerausstellung der Wiener Festwochen im kommenden Jahr, wozu es jedoch nicht mehr kommen sollte.

Tod

Max Oppenheimer starb am 19. Mai 1954 vereinsamt und verarmt in New York City.

Literatur zu Max Oppenheimer

- Max Oppenheimer, hg. v. Hans-Peter Wipplinger (Ausst.-Kat. Leopold Museum, Wien, 2023), Wien 2023.

- Nathan J. Timpano, Max Oppenheimer and the crux of art historiography, in: Megan Brandow-Faller and Laura Morowitz (Hg.), Erasures and eradications in modern Viennese art, architecture and design, New York / London 2023, S. 44-57.

- Helena Pereña, El Greco und die Wiener um 1910. Oppenheimer, Kokoschka und Schiele, in: Beat Wismer, Michael Scolz-Hänsel (Hg.), El Greco und der Streit um die Moderne, Berlin 2015, S. 98-105.

- Elizabeth Clegg, Review: Max Oppenheimer: Vienna, in: The Burlington magazine, Bd. 153, Nr. 1294 (Januar 2011), 61-63.

Beiträge zu Max Oppenheimer

- Siehe: Leitmeritzer Zeitung (16.12.1903), S. 4.

- Montags-Revue aus Böhmen (14.3.1904), S. 5.

- Prager Tagblatt (9.7.1906), S. 4.

- XXVI. Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession (Ausst.-Kat. Wiener Secession, März – Mai 1906), o. S. [S. 42].

- Illustrierte Kronen=Zeitung, Nr. 2277 (4.5.1906), S. 7.

- Prager Tagblatt, Nr. 188 (10.7.1906), S. 10.

- Prager Tagblatt, Nr. 155 (5.6.1908), S. 9.

- Prager Tagblatt, Nr. 179 (1.7.1908), S. 13.

- Plein-air, Kunstausstellungen, in: Wiener Sonn- und Montags-Zeitung (27.4.1908), S. 11; siehe auch: Neues Wiener Journal, Nr. 5206 (18.4.1908), S. 8.

- Das Prager Tagblatt berichtet am 8. Dezember 1907, dass Heinrich Mann bei seinem letzten Besuch in Prag Oppenheimer Modell gesessen sei. Prager Tagblatt, Nr. 339 (8.12.1907), S. 13.

- Prager Tagblatt, Nr. 195 (15.7.1909), S. 8.

- Siehe: Gemma Blackshaw, Der moderne Mensch als „Wahnsinniger“. Die Darstellung psychischer Krankheit in Porträts, in: Madness & Modernity. Kunst und Wahn in Wien um 1900, hg. v. Gemma Blackshaw und Leslie Topp (Ausst.-Kat. Wien Museum Karlsplatz 21.1.-2.5.2010), Wien 2009, S. 62-66.

- Vergleiche Max Brod, Max Oppenheimer, in: Erdgeist – illustrierte Wochenschrift 3 Jg. (1908), S. 696–700.

- Elizabeth Clegg, Review: Max Oppenheimer: Vienna, in: The Burlington magazine, Bd. 153, Nr. 1294 (Januar 2011), 61-63.

- Ebenda, S. 63.

![Auguste Renoir, La barque [Das Boot], Detail, um 1878, Öl auf Leinwand, 54,5 x 65,5 cm (Museum Langmatt, Baden, Foto Peter Schälchli, Zürich)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Auguste-Renoir-Das-Boot-Detail-778x500.jpg)