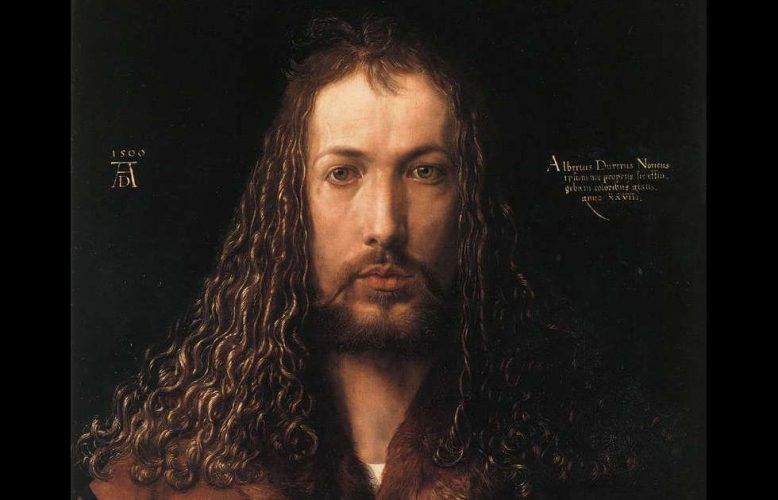

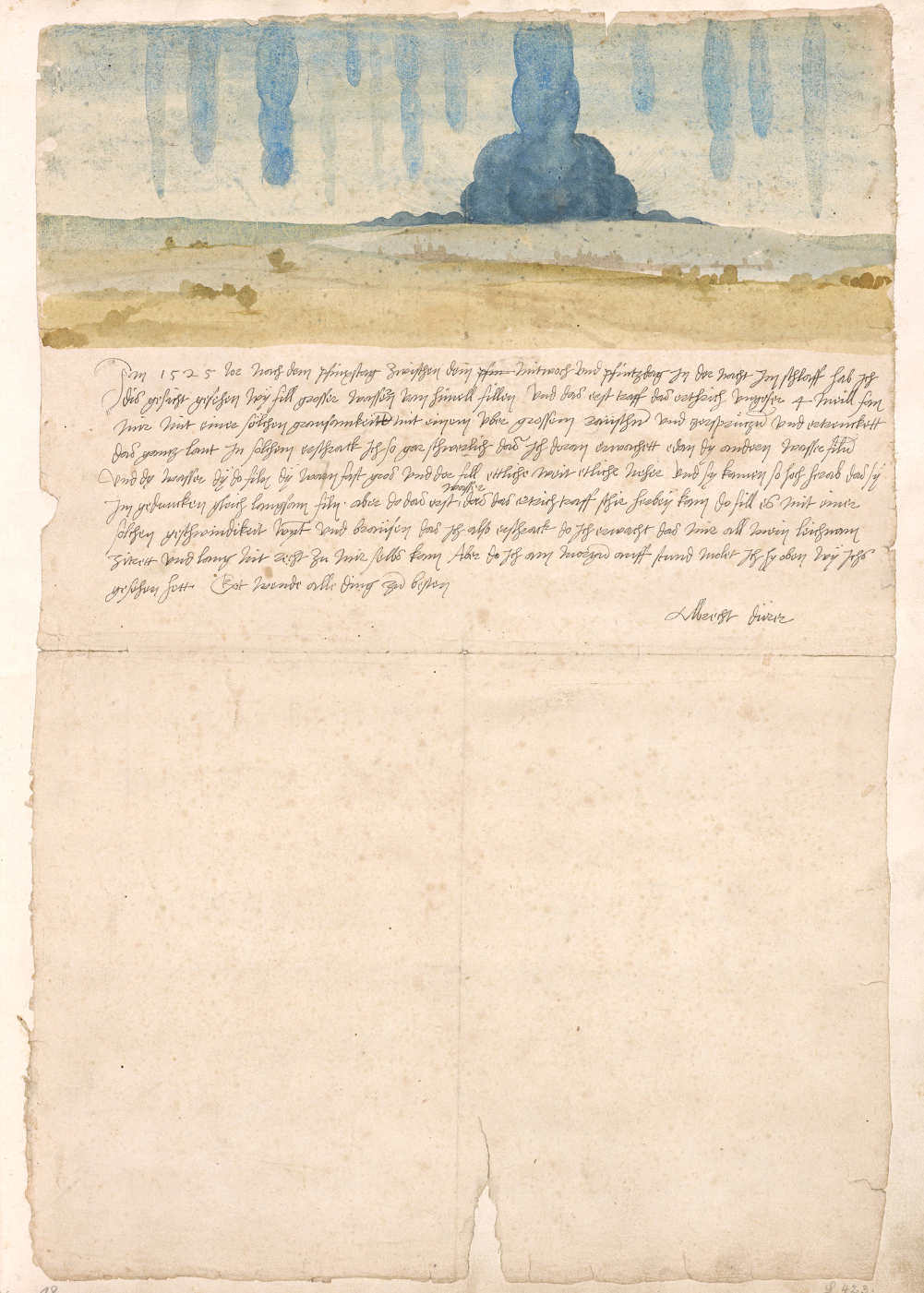

Albrecht Dürer. Kunst – Künstler – Kontext Werke & Leben

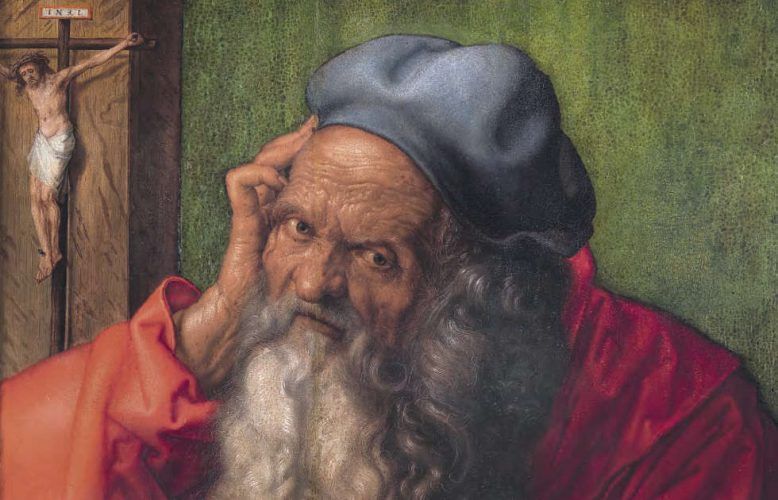

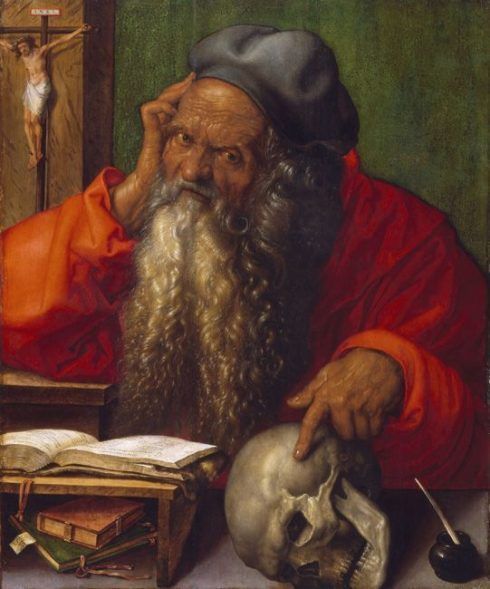

Albrecht Dürer, Hl. Hieronymus, 1521, Öl auf Holz, 59,5 × 48,5 cm (Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon, Foto: José Pessoa © Museu Nacional de Arte Antiga, Direção-Geral do Património Cultural /Arquivo e Documentação Fotográfica)

Albrecht Dürer (1471–1528) im Städel Museum in Frankfurt stellt den „ganzen“ Dürer samt Umkreis vor: Tafel- und Leinwandbilder, Handzeichnungen, Blätter in unterschiedlichen druckgrafischen Techniken sowie von Dürer verfasste und illustrierte Bücher zeigen die unterschiedlichsten Ausdrucksmöglichkeiten des Nürnberger Renaissancekünstlers (200 Werke von Dürer und 80 von Vorläufern und Zeitgenossen,). Im Zentrum der Ausstellung steht dabei Dürers lebenslange und auf wechselseitigem Interesse basierende Auseinandersetzung mit Werken seiner Zeitgenossen aus Italien, den Niederlanden und nicht zuletzt aus Deutschland. Um Dürer als Hofkünstler, als Druckgrafiker, als Erneuerer der deutschen Kunst begreifen zu können, muss man eine Tour de Force durch die künstlerische Produktion seiner Zeit unternehmen.

Albrecht Dürer. Kunst - Künstler - Kontext

Deutschland | Frankfurt: Städel Museum

23.10.2013 - 2.2.2014

Sehen, was Dürer sah

Vierzehn Kapitel fächern Leben und Werke des Renaissancekünstlers auf. Der 1471 als Sohn eines Goldschmieds geborene Nürnberger sollte bis zu seinem Tod 1528 die Stellung von Kunst und Künstlern drastisch verändern. Angeregt durch seine Wanderschaft und zwei Italienreisen, von denen jedoch nur eine dokumentarisch gesichert ist, verlangte Dürer nach einer neuen sozialen Stellung: Anstelle eines spätmittelalterlichen Handwerkers sah er sich und seine Arbeit als gelehrtes Tun.

Aspekten wie die Gelehrsamkeit Dürers – vor allem repräsentiert durch seine lebenslangen Untersuchungen zum perfekten Körperbild –, seine Fähigkeit realistische Porträts anzufertigen, sein Versuch sein Monogramm als „Marke“ schützen zu lassen, machen Dürer zu einem modernen Künstler. Dürer brachte es als sozialer Aufsteiger vom „Migrantenkind“, sein Vater war aus Ungarn nach Nürnberg eingewandert und hatte gemeinsam mit seiner Frau eine florierende Goldschmiedewerkstatt betrieben, zum Maler des Kaisers und Freund von Gelehrten.

Doch warum eine Dürer-Ausstellung in Frankfurt? Zum einen verdankt man das einer glücklichen Fügung, nämlich der Vereinigung sämtlicher Tafeln des „Heller-Altars“, den der Patrizier Jakob Heller 1507 bei Dürer in Auftrag gegeben hat. Anhand dieses Auftrags kann Kurator Jochen Sander den Künstler als Geschäftsmann beleuchten, denn die mühevolle und langwierige Arbeit am Retabel sollte sich für den Maler finanziell nicht auszahlen. Von den ausgestellten Vorstudien zum Retabel fällt es schwer, nicht zu glauben, sie hätten bereits einen autonomen, bildwürdigen Charakter. Die Städel Sammlung besitzt selbst eine große Anzahl von diesen Zeichnungen und Druckgrafiken des Renaissancemeisters, der sich schon zu seinen Lebzeiten der Bedeutung von Frankfurt als Messestadt sicher war. Hier verkaufte Agnes Dürer die druckgrafischen Erzeugnisse ihres Mannes, auf denen sein Ruhm unter anderem gründete.

- Hans Pleydenwurff und Werkstatt (Hans Schüchlin), Marter der heiligen Barbara, um 1465, Nadelholz, mit Leinwand kaschiert, auf Tischlerplatte übertragen, 146 x 85,5 cm, Prag, Národní galerie v Praze, Foto: Alexandra Matzner.

- Albrecht Dürer, Büßender Hl. Hieronymus, um 1496, Birnenholz, 23,1 x 17,4 cm, The National Gallery, London © The National Gallery, London. Bought with the assistance of the Heritage Lottery Fund, The Art Fund and Mr J. Paul Getty Jr through the American Friends of the National Gallery, London, 1996.

Albrecht Dürer zu kontextualisieren, gelingt v.a. am Anfang der Ausstellung, wo seine Kunst mit jener seiner deutschen Vorläufer dicht an dicht gehängt ist. Hier werden Übernahmen und Beeinflussungen jedoch bereits genauso deutlich spürbar wie der Wunsch Dürers über alles Gesehene hinauszugehen. Italien ist durch Jacopo de`Barbari, v.a. durch sein interessantes „Porträt des Fra’ Luca Pacioli mit einem Begleiter“ (1495), und Giovanni Bellini hochqualitativ vertreten. Die Niederländer, für die sich Dürer nachweislich während seiner Niederländischen Reise 1520/21 interessierte, findet man hingegen in der Alte Meister Galerie (extra ausgewiesen). Die in der Ausstellung zusammengetragenen Werke von Joos van Cleve, Joachim Patinier, Quentin Massys oder des Antwerpener Manieristen „Meister der Anbetung der Heiligen Drei Könige“ lassen viel weniger eine Orientierung an Italien und der Antike spüren.1

Der junge Dürer: vom Goldschmied zum Maler

Das erste gesicherte Gemälde von Albrecht Dürer ist das „Bildnis der Mutter des Künstlers“ (um 1490) aus dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg.2 Es entstand knapp nachdem Dürer seine Ausbildung bei Michael Wolgemut 1489 abgeschlossen hatte, und bevor er zu seiner vierjährigen Wanderschaft an den Oberrhein aufbrach. Das Gesicht Barbara Dürers, geb. Holper, ist sorgfältig in Stricheltechnik ausgeführt und das Inkarnat abgestuft. Bereits in diesem Frühwerk zeigt Dürer außerordentliche Beherrschung der Zeichnung, wenn auch sein Können auf dem Gebiet der Malerei diesem Talent noch hinterherhinkte.

Dürer war 1486 bis 1489 ein Schüler von Michael Wolgemut, dieser wiederum hatte bei Hans Pleydenwurff (gestorben 1472) gelernt (→ Nürnberg | Germanisches Nationalmuseum | Michael Wolgemut - mehr als Dürers Lehrer). Pleydenwurff war 1457 nach Nürnberg gezogen und begann dort, niederländische Bilderfindungen wie Weltlandschaften im Hintergrund und genaue Pflanzenstudien im Bildvordergrund zu vermitteln.3 Michael Wolgemut heiratete nach Pleydenwurffs Tod dessen Witwe und führte die Werkstatt des Meisters fort. Er war ab Mitte der 1480er Jahre auch für die Holzschnittillustrationen von Büchern aus der Anton Koberger-Druckerei verantwortlich (darunter die „Schädel`sche Weltchronik“). So erlernte Dürer einerseits die Traditionen der flämischen Malerei und war gleichzeitig am Entstehen neuester Druckwerke beteiligt, die bei seinem Taufpaten Koberger veröffentlicht wurden.4

- Albrecht Dürer, Bildnis der Barbara Dürer, geb. Holper, 1490, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.

- Albrecht Dürer (zg.), Die heiligen Sebastian und Rochus, um 1496 (?), Feder in Braun, 298 x 202 mm, Frankfurt am Main, Städel Museum, Graphische Sammlung, Foto: Alexandra Matzner.

- Martin Schongauer (um 1445/50–1491), Päonien, um 1472/73, Aquarell auf Papier, 25,7 x 33 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles © The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Der knapp sieben Jahre später entstandene „Büßende heilige Hieronymus“ (um 1497, National Gallery, London) belegt die reife Frühzeit Dürers. Die Rückseite der Tafel zeigt eine himmlische Erscheinung, die von der Forschung als Komet, Meteor, Meteoriteneinschlag5 oder Eklipse interpretiert worden ist.6 Der Einfluss der altniederländischen Malerei zeigt sich in der verblauenden Landschaft mit Tiefenzug und der detailreichen Darstellung, wobei letztere auch in den Landschaftsaquarellen Dürers zu finden ist. Wie groß die Ambitionen Dürers mit diesem Frühwerk war, macht in der Frankfurter Schau der Vergleich mit einer um 1490 entstandenen „Auferstehungstafel“ (Frankfurt am Main, Städel Museum, Inv. Nr. SG 447) des sog. „Hausbuchmeisters“ deutlich.7 Während die goldgrundige Malerei des „Hausbuchmeisters“ für Dürer keine Anregungen mehr bot, orientierte er sich an dessen Kaltnadelarbeiten.

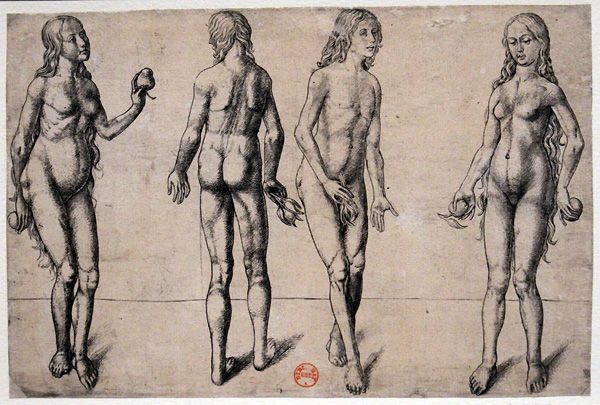

- Meister PM, Zwei Studien für den Sündenfall, um 1480 –1490, Kupferstich, 139 x 209 mm, Paris, Bibliothèque nationale de France, Foto: Alexandra Matzner.

- Monogrammist I. P. (zugeschrieben), Gliederpuppen, um 1525, Buchsbaumholz, geschnitzt, aus 55 Einzelteilen bestehend, GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig (Frau) und nach 1525, Buchsbaumholz (?), Höhe 22,5 cm, Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (Mann), Foto: Alexandra Matzner.

Die dokumentarisch nicht belegte aber wahrscheinliche, erste Italienreise Dürers 1494/95 lässt sich vielleicht mit Zeichnungen wie „Nürnbergerin und Venezianerin“ (um 1495) in Verbindung bringen. Die wie ein spätmittelalterliches Musterblatt angelegte Zeichnung zeigt zwei unterschiedlich gekleidete Frauen, die rechte scheint größer zu sein, was allerdings mit der unter venezianischen Prostituierten weit verbreiteten Mode, hohe Platteauschuhe zu tragen, erklärt werden kann. Die beiden werden wie in einem Gespräch einander zugedreht gezeigt. Dürer nähert sich dem Städtevergleich wie ein Ethnologe an und hält die unterschiedlichen Trachten fest.

Zwischen 1505 und 1507 unternahm Albrecht Dürer eine (vermutlich zweite) Italienreise, auf der er in Venedig Giovanni Bellini kennenlernte. Mit dem Tafelbild „Rosekranzmadonna“ (1506) konnte er sich bereits die Anerkennung der venezianischen Künstlerschaft verdienen. Für sein Selbstbewusstsein bedeutet der Aufenthalt in Venedig maßgebliches, entwickelte Dürer kurz nach 1500 die Idee, ein intellektueller Künstler werden zu wollen.

Aus der zweiten Hälfte der 1490er Jahre stammt auch die Tafel „Maria als Schmerzensmutter“ (um 1495/98, Alte Pinakothek, München). Sie ist der Mittelteil eines Retabels, das den Sieben Schmerzen der Gottesmutter gewidmet war. Der Gesichtstyp der Madonna ist an Bellinis Bildschöpfungen orientiert, und auch die Muschelwölbung der Nische ist ein italienisches Motiv, weshalb diese schmerzensreiche Madonna ein wichtiges Argument für den ersten Italienaufenthalt des Künstlers ist. Die narrativen Tafeln, die ursprünglich das Madonnenbild umgaben, befinden sich heute in der Dresdener Gemäldegalerie, woraus geschlossen wird, dass sich der ursprüngliche Aufstellungsort der Tafel in Sachsen befunden haben könnte.8

- Albrecht Dürer, Nürnbergerin und Venezianerin, um 1495, Feder in dunklem Graubraun, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum – ARTOTHEK, 24,5 x 15,9 cm

- Lucas van Leyden (1494–1533), Hl. Hieronymus im Studierzimmer, 1521, The Ashmolean Museum, University of Oxford © The Ashmolean Museum, University of Oxford.

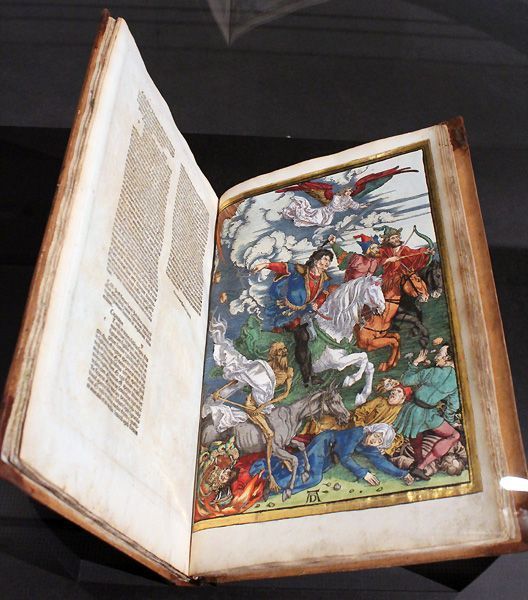

Dürer als Druckgrafik-Entrepreneur

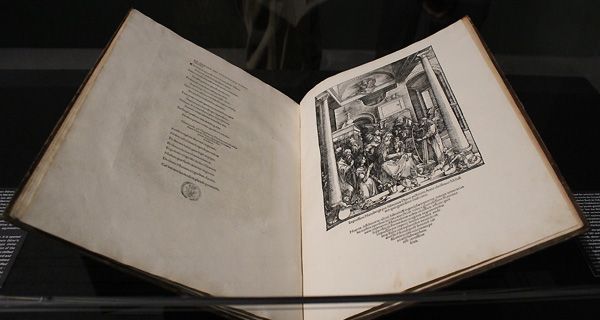

Zweifellos hat der Ruhm Albrecht Dürers eine Basis in der meisterhaften Beherrschung und Weiterentwicklung druckgrafischer Techniken, die seine Kunst weit über die Grenzen des Heiligen Römischen Reiches bekannt machten und ihm gute Verdienstmöglichkeiten boten. Einen ersten Höhepunkt erreichte Dürer mit der Folge von 16 Holzschnitten der „Apokalypse“ (1498/1511, Städel Museum). Noch vor 1500 wurde Dürer damit in ganz Europa berühmt! Das 1498 als Buch veröffentlichte Werk vereint ein Titelblatt mit 15 großformatigen Holzschnitten. Dürer brachte das Werk ohne Auftraggeber und auf eigenes finanzielles Risiko heraus, wobei er jedoch Unterstützung durch seinen Taufpaten Anton Koberger erhielt, von dem die Lettern und wohl auch der Druck stammen. Ob Dürer Unterstützung von professionellen Formschneidern hatte, die seine Entwürfe handwerklich umsetzten, konnte bislang noch nicht schlüssig geklärt werden. Das Aufsehen, dass die „Apokalypse“ Dürers kurz vor 1500 erregt haben muss, ist kaum mehr nachvollziehbar. Seine Holzschnitte sind derart subtil gearbeitet und detailreich in der Erzählung, dass es für sie keine Vorläufer zu geben scheint. Der Bild-Text-Bezug geht nicht immer auf einer Doppelseite auf, da Dürer die bedeutendsten und dramatischsten Bilder aus dem visionären Text, die diesem in nichts nachstehen, aufs Papier brachte: Der das Buch verschlingende hl. Johannes auf Patmos war in dieser Form noch nie dargestellt worden. Die Babylonische Hure erinnert an die Zeichnung einer Venezianerin. Monster, vielköpfige Ungeheuer, teuflische Gestalten verlieh Dürer teils absurdes Aussehen, während die Engel rund um Michael als dynamische Heroen geschildert werden.

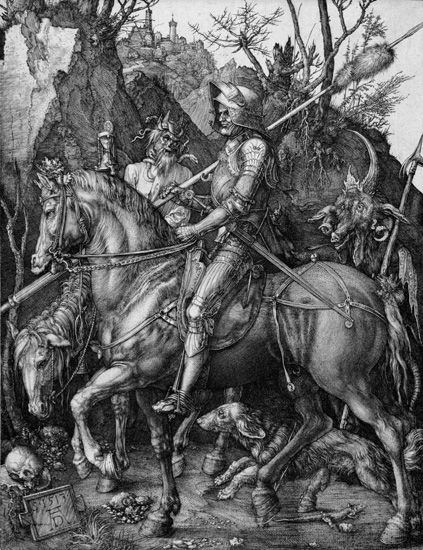

- Albrecht Dürer, Der Reiter, 1513, Kupferstich, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum – ARTOTHEK, 25,9 x 20cm.

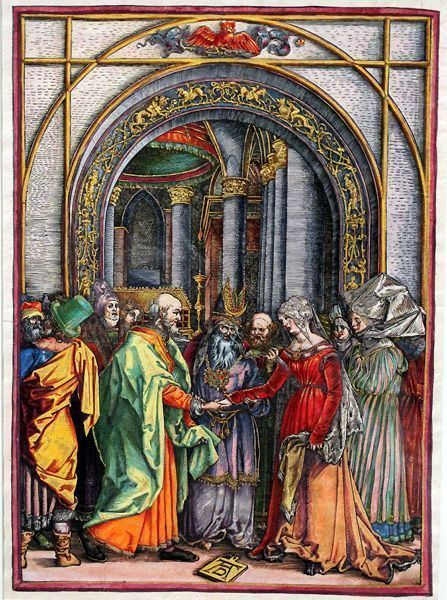

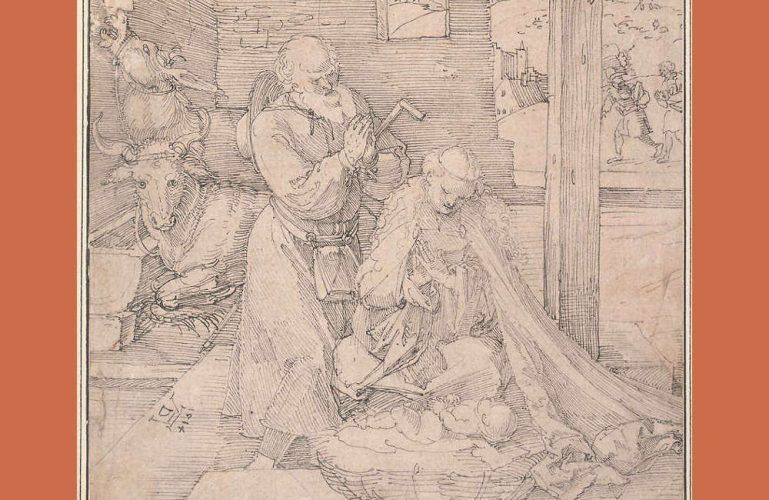

- Albrecht Dürer, Marienleben, Verlobungs Mariens, Holzschnitt, altkoloriert, 359 x 250 mm, Schweinfurt, Sammlung-Otto-Schäfer-II, Foto: Alexandra Matzner.

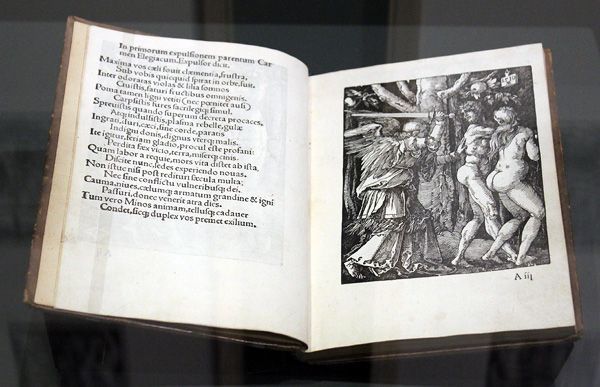

- Benedictus Cheldonius und Albrecht Dürer, Marienleben, 1511, Holzschnitt und Typendruck, zusammengebunden mit der „Apokalypse“ und der „Großen Passion“, 43,8 x 31 cm (Buchblock), 44 x 32 cm (Einband), Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Foto: Alexandra Matzner.

- Benedictus Cheldonius und Albrecht Dürer, Die kleine Passion, 1511, Holzschnitt und Typendruck, 17,5 x 12,7 cm (Buchblock), 17,8 x 13,5 cm (Einband), Frankfurt am Main, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Foto: Alexandra Matzner.

- Albrecht Dürer, Die Apokalypse, 1511, Holzschnitt und Typendruck, altkoloriert, zusammengebunden mit dem „Marienleben“ und der „Großen Passion“, 47,2 x 31,8 cm (Buchblock), 48,7 x 33,5 cm (Einband), Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Foto: Alexandra Matzner.

„Der Reiter (Ritter, Tod und Teufel)“, „Melencolia I (Die Melancholie)“ oder „Hieronymus im Gehäus“ (jeweils um 1514, Städel Museum) führen Dürers Meisterschaft im Kupferstich weiter. In knapp zwei Jahren veröffentlichte Dürer zwölf Stiche. Den Erfolg seiner Kompositionen zeigen die vielen zeitgenössischen Kopien (Fälschungen), gegen die sich der Künstler bereits zu wehren versuchte. Die Schau in Frankfurt präsentiert auch die einzige erhaltene Metalldruckplatte (1515, Staatsbibliothek Bamberg) mit der dazugehörigen Eisenradierung „Christus am Ölberg“ (1515, Sammlung Otto Schäfer II, Schweinfurt). Dürer experimentierte zwischen 1515 und 1518 in insgesamt sechs Eisenradierungen mit der neuen Ätztechnik.

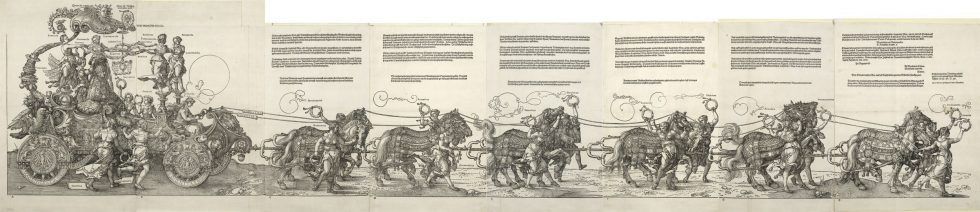

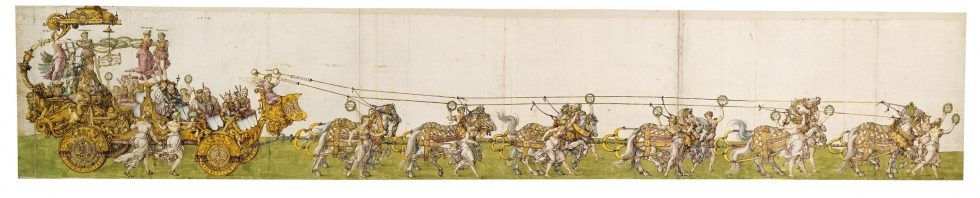

Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I.

Einen Spezialfall im druckgrafischen Werk nicht nur Dürers stellt die „Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I.“ (1512–1517/18, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig) dar – einem mit 195 Druckstöcken auf 36 Papierbögen gedruckten, teilvergoldeten und altkolorierten Werk. Die Monumentalität des Drucks lässt sich nur mit seiner Nutzung als „Fresko- oder Tapisserie-Ersatz“ in herrschaftlichen Räumen schlüssig erklären. Die „Ehrenpforte“ verbindet sowohl die Genealogie der Habsburger bis zur Enkelgeneration Maximilians mit den wichtigsten Ereignissen aus seinem Leben (v.a. die Heirat mit Maria von Burgund, seine Schlachten und Kriege; → „Die Ehrenpforte Kaiser Maximilians“ und seine Familienpolitik). Der „Große Triumphwagen“ (1523, Holzschnitt, Schweinfurt, Sammlung-Otto-Schäfer) hätte eigentlich Teil des Druckgrafik-Triumphzugs, einem Gemeinschaftsprojekt mit u.a. Hans Burgkmair, werden sollen. Die aus acht Druckstöcken komponierte Allegorie erinnert an die guten Eigenschaften des 1519 verstorbenen Kaisers und wurde von Dürer in Eigenregie 1522 herausgegeben (→ Popularisierung des „Triumphzugs Kaiser Maximilians“).

- Albrecht Dürer, Der große Triumphwagen, Holzschnitt, 1. Ausgabe, Maße gesamt 45 x 222,8 cm, 1520-1522 © Albertina, Wien.

- Albrecht Dürer, Entwurfszeichnung für den Großen Triumphwagen, Feder in Braun, aquarelliert, 45,5 x 250,8 cm, 1518 © Albertina, Wien.

Dürers Menschenbild

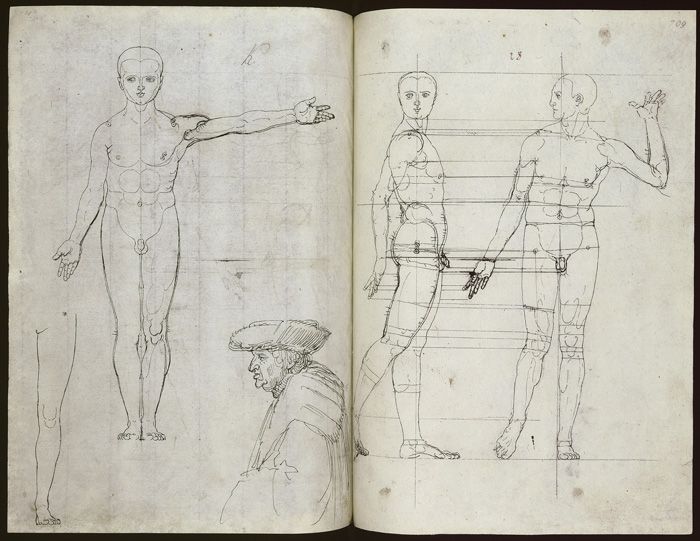

Albrecht Dürers Auseinandersetzung mit der italienischen Renaissancemalerei und Körpertheorie brachte ihn zur Fragestellung nach der idealen Darstellung des menschlichen Körpers zwischen antikischem Ideal und erforschtem Leib (im Gegensatz dazu: → Albrecht Altdorfer und das Expressive in der Kunst um 1500). Die in der „Dresdner Dürerhandschrift“ (um 1507–1519 sowie 1523, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden) erarbeiteten Proportionen dienten nicht nur Dürer als Reflexions- und Anschauungsmaterial, sondern auch als Vorlagen für die aus Buchs- und Birnbaumholz gefertigte „Gliederpuppe“ des „Meister IP“ (nach 1525, Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg).

- Albrecht Dürer, Dresdner Skizzenbuch, Dresden, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek © SLUB Dresden / Deutsche Fotothek.

- Albrecht Dürer, Die Grabtragung Christi, 1521, Feder in Braun auf gelblichem Papier, 209 x 291 mm, bezeichnet und monogrammiert: „1521/AD“, Florenz, Istituti museali della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi, Inv. Nr. 1069 E, Foto: Alexandra Matzner.

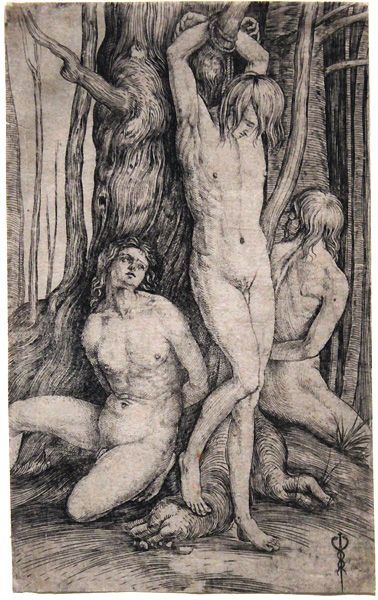

Wenn sich auch Dürer offensichtlich nicht für Sektionen menschlicher Körper interessiert hat (wie vergleichsweise Leonardo), so findet doch das antike Erbe in Form höchst idealisierter und jeglicher Individualität beraubter Köper Eingang in sein Denken und Werk. Für seine Studien hat Albrecht Dürer offensichtlich eine große Anzahl von Menschen vermessen und bei einigen Zeichnungen auch die Durchschnittswerte neben den Gliedern vermerkte. Offenbar ging es Dürer um eine Art von Konkretisierung der Vitruvschen Grundregeln, nämlich dass der Kopf im Verhältnis von 1:9 zum gesamten Körper steht. Die Ausstellung im Städel fokussiert anhand einer Vielzahl von Studien, Skizzen und Stichen, wie Dürer sich die Form des Menschen erarbeitete und am Lebensende auch publizierte. Wie wenig verband den Renaissancekünstler noch mit einem „Meister PM“ oder Hans Traut und wie viel mehr scheint die Auffassung Jacopo de’ Barbaris „Drei Gefangenen“ (um 1501–1503, Kupferstich) oder Anticos Skulpturen nahe zu stehen.

- Monogrammist I. P. (zugeschrieben), Gliederpuppe, um 1525, Buchsbaumholz, geschnitzt, aus 55 Einzelteilen bestehend, Höhe: 22,5 cm (GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig, Foto: Christoph Sandig, Leipzig)

- Jacopo de` Barbari, Die drei Gefangenen, um 1501–1503, Kupferstich, 157 x 97 mm (Blattmaß), signiert mit Hermesstab, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kunstmuseum des Landes Niedersachsen, Foto: Alexandra Matzner.

- Hans Traut, Der heilige Sebastian, um 1480, Feder und Pinsel in Braun, dunkelbraun übergangen, über Stift, bräunlich laviert, weiß gehöht, grünbraun und rötlich aquarelliert, auf Bütten, 557 x 303 mm, Erlangen, Graphische Sammlung der Universität, Foto: Alexandra Matzner.

Der „Heller-Altar“

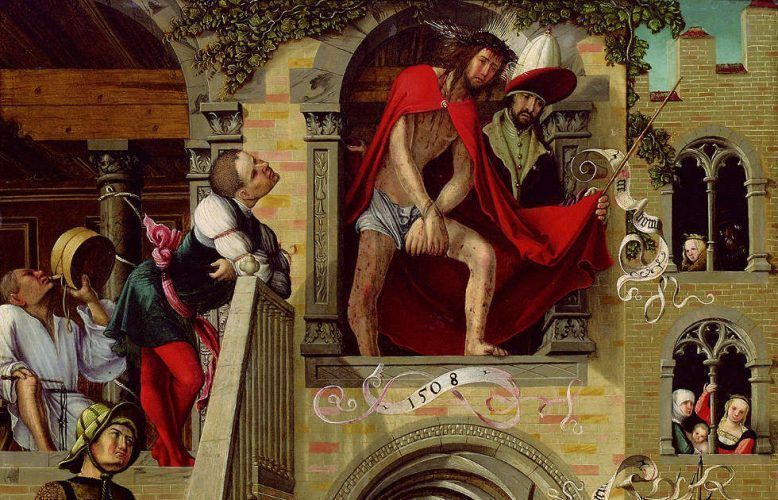

Die Wiedervereinigung der Tafeln des „Heller-Altar“ (um 1507–1509), den Dürer gemeinsam mit Mathis Gothart Nithart, genannt Grünewald, für den wohlhabenden Frankfurter Patrizier Jakob Heller schuf, zählt zu den wichtigen Leistungen der Ausstellung im Städel. Die Tafeln des ursprünglich für den Altar des hl. Thomas von Aquin in der Dominikanerkirche in Frankfurt bestimmten Altarretabels sind heute zwischen dem Historischen Museum Frankfurt, dem Städel und der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe (Grünewald) aufgeteilt. Erstmals werden sie für die Schau wieder vereint. Vielfältiges Studienmaterial, wie feine Zeichnungen von „Zwei Füße“ (1508, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam), von Köpfen und Gewandfalten auf blauem Papier, zeigt, wie sich Dürer den Gewandfiguren der Mitteltafel über das präzise Beobachten der Extremitäten und der Köpfe näherte. Heute sind noch insgesamt 18 Vorzeichnungen zum Heller-Altar bekannt,9 die aus Ermangelung blauen Papiers in Nürnberg auf blau laviertem in weißer und grauer Tinte mit Pinsel gezeichnet sind.10 Dürer hatte sich 1505 bis 1506 erneut (?) in Venedig aufgehalten und dort „Das Rosenkranzbild“ (1506, Prag) geschaffen, das er ebenfalls in zahlreichen Kopf-, Hand- und Gewandstudien auf blauem Papier vorbereitete.

Bald nach seiner Rückkehr erhielt Dürer im Sommer 1507 den Auftrag für den „Heller-Altar“, der sich aufgrund einer Krankheit des Künstlers, seiner Arbeit an der Tafel „Die Marter der zehntausend Christen“ (1507, KHM) aber auch der aufwändigen Malweise von bis zu sechs Schichten Farbe bis zum Sommer 1509 hinziehen sollte. Als Dürer begann, den Preis des Werks neu zu verhandeln, reagierte Heller verstört, entsprach dies nicht der üblichen Praxis. Mit viel diplomatischem Geschick konnte der Maler den Preis der Tafeln um fast ein Drittel auf 200 Gulden erhöhen. So ist zu verstehen, dass Albrecht Dürer sich über den (ungelohnten) Aufwand der Feinmalerei bitterlich beklagte und die folgenden Auftragswerke von seinen Mitarbeitern nach seinen Entwürfen ausführen ließ: Hans Baldung Grien, Hans Schäufelin und Hans Süß von Kulmbach wurden zu den wichtigsten Mitarbeitern der Dürer-Werkstatt.

Matthias Grünewald schuf die Außenseiten der Flügel mit Heiligendarstellungen in Grisaille. Für die Mitteltafel wählte Dürer eine Himmelfahrt Mariae samt Marienkrönung, deren Ikonografie und kompositorische Lösung die Forschung sogar an eine Rom-Reise des Nürnbergers hat denken lassen. Das Original der Mitteltafel ist 1729 verbrannt, die 1614 angefertigte Kopie von Jobst Harrich ersetzt sie.

- Albrecht Dürer, Heller-Altar, 1507-1509, Kopie der verlorenen Mitteltafel von Jobst Harrich, Foto: Alexandra Matzner.

- Dürer-Werkstatt (Flügelaußenseiten) und Mathis Gothart Nithart, gen. Grünewald (Standflügel), Heller-Altar, 1507–1509/10, geschlossener Zustand, Foto: Alexandra Matzner.

- Albrecht Dürer, Der Heller-Altar im geöffneten Zustand, 1507-1509, Tannenholz, historisches museum frankfurt, Foto: Horst Ziegenfusz © historisches museum frankfurt.

Dürer auf Tour

Gemeinsam mit seiner Frau Agnes hielt sich Albrecht Dürer 1520/21 in den Niederlanden auf (→ Albrecht Dürer: Niederländische Reise). Sein dort im Frühjahr 1521 geschaffener „Heiliger Hieronymus im Studierzimmer“ (1521, Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon) wurde von den Zeitgenossen so begeistert aufgenommen, dass ihn Lucas van Leyden (1494–1533) abzeichnete und Joos van Cleve (1485–1540) und dessen Werkstatt paraphrasierte. Von Joachim Patinir erhielt Dürer die kleine „Landschaft mit dem Untergang von Sodom und Gomorrha“ als Geschenk. Wenn der Künstler sich am Ende seiner Reise in die Niederlande sicher war, dass sie sich für ihn finanziell nicht ausgezahlt hätte, so muss es dem Künstler doch gefallen haben, all die Ehrungen der Zünfte entgegen zu nehmen. Einen stilistischen oder ikonografischen Einfluss auf seine Kunst lässt sich nicht nachweisen, dafür war der Künstler zu überzeugt von seiner Leistung. Daher kann man nur auf den beginnenden „Nachruhm“ und die Mythisierung Dürers hinweisen, wenn Hans Schwarz bereits 1520 eine „Porträtmedaille auf Albrecht Dürer“ (1520, Kunsthistorisches Museum Wien) anfertigte.

- Hans Schwarz, Modell für eine Medaille (Buchsbaumholz, Durchmesser 5,8 cm, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum) und die Medaille auf Albrecht Dürer (Silber, Durchmesser 5,6 cm, Wien, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett), beide 1520, Foto: Alexandra Matzner.

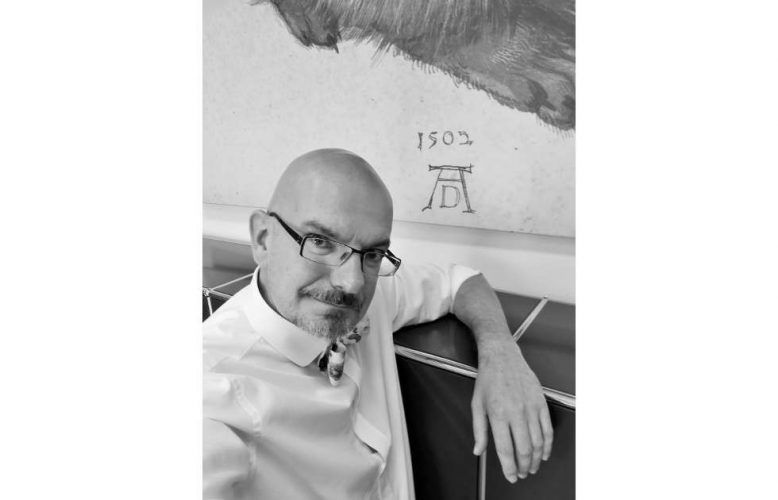

Kuratiert von Prof. Dr. Jochen Sander, Sammlungsleiter für niederländische und deutsche Malerei vor 1800 am Städel

Literatur

- Gisela Goldberg, Bruno Heimberg, Martin Schawe: Albrecht Dürer. Die Gemälde der Alten Pinakothek (Ausst.-Kat. Alte Pinakothek, München) München 1998.

- Klaus Albrecht Schröder, Maria Luise Sternath (Hg.): Albrecht Dürer (Ausst.-Kat. Albertina, Wien 5.9.-30.11.2003) Ostfieldern 2003.

- Martin Sonnabend (Hg.): Albrecht Dürer. Die Druckgraphiken (Ausst.-Kat. Guggenheim Museum Bilbao 26.6.-9.9.2007, Städel Museum, Frankfurt 27.9.2007-6.1.2008) Köln 2007.

- Till-Holger Borchert: Franken, in: Till-Holger Borchert: Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa (Ausst.-Kat. Groeningemuseum, Brügge 29.20.2010-30.1.2011) Stuttgart 2010.

- Jochen Sander (Hg.): Dürer. KUNST–KÜNSTLER–KONTEXT (Ausst.-Kat. Städel, Frankfurt 23. 10.2013-2.2.2014) München 2013.

Biografie von Albrecht Dürer (1471–1528)

1471 wird Albrecht Dürer als Sohn eines Goldschmieds in Nürnberg geboren.

bis 1485 Lehrer in der Goldschmiedewerkstatt seines Vaters

1486–1489 Lehre bei Michael Wohlgemut

1490–1493 Wanderschaft an den Oberrhein. Vergeblich versucht Albrecht Dürer, den berühmtesten Kupferstecher seiner Zeit, Martin Schongauer, in Colmar zu treffen, denn dieser war am 2. Februar 1491 verstorben.

Juli 1494 Heirat mit Agnes Frey. Im Herbst reist Albrecht Dürer in den Süden. Es entstehen die bekannten Landschaftsaquarelle, darunter die Ansichten von Innsbruck. Höchstwahrscheinlich war Venedig das Ziel der Reise.

1496–1500 In diesen vier Jahren entstehen die Holzschnittserien „Apokalypse“, „Marienleben“ und „Große Passion“.

1501–1504 Albrecht Dürer widmet sich realistischen Naturstudien, darunter der „Feldhase“ und das „Große Rasenstück“ (beide Albertina). Angeregt durch Jacopo de´ Barbari entstehen die Kupferstiche „Nemesis“ (1501) und „Adam und Eva“ (1504), in denen sich Dürer mit der Proportionslehre auseinandersetzt.

1505–1507 Zweite Italienreise, auf der er in Venedig Giovanni Bellini kennenlernt. Mit dem Tafelbild „Rosekranzmadonna“ (1506) kann er sich die Anerkennung der venezianischen Künstlerschaft verdienen. Das Gemälde „Christus unter den Schriftgelehrten“ (1506) wird mit sorgfältigen Studien auf blauem Papier vorbereitet.

1507–1510 Dürer malt die ersten lebensgroßen Aktdarstellungen nördlich der Alpen: „Adam und Eva“ (1507, Prado). Wie „Die Marter der zehntausend Christen“ wird auch der „Heller-Altar“ (1508) mit Vorzeichnungen auf blauem Papier vorbereitet.

1511 Albrecht Dürer arbeitet am „Landauer Altar“ (KHM) und den Buchausgaben der „Großen Passion“, der „Kleinen Passion“ und des „Marienlebens“.

1513–1514 Es entstehen die sog. Meisterstiche: „Ritter, Tod und Teufel“, „Der hl. Hieronymus“ und „Melancholia“.

1512–1519 arbeitet Albrecht Dürer für Kaiser Maximilian I. an der „Triumphpforte“ und dem „Triumphzug“. Zeichnungen belegen Detailentwürfe für einen silbernen Prunkharnisch für den Kaiser und Hoftrachten für Feste.

1513–1515 zeichnet Dürer am „Gebetbuch des Kaisers Maximilian“ – gemeinsam mit Lucas Cranach d.Ä., Albrecht Altdorfer, Jörg Breu, Hans Baldung, Hans Schönsperger (Drucker).

Im Jahr 1518 ist Albrecht Dürer Delegationsmitglied des Nürnberger Rates bim Reichstag in Augsburg, wo großformatige Kohlezeichnungen von hochrangigen Teilnehmern entstehen: darunter Kardinal Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Magdeburg und Mainz und dem Kaiser. Danach wird Dürer ein Porträt des Kaisers malen, das jedoch erst nach dem Tod Maximilians (1519) vollendet wird.

1520–1521 Delegationsmitglied des Nürnberger Rates bei den in Aachen stattfindenden Krönungsfeierlichkeiten von Karl von Burgund zum deutschen König. Bestätigung der ihm vom Kaiser zugesicherten Rente von Margarethe. Reise mit seiner Frau Agnes über Aachen in die Niederlande. In Antwerpen zeichnet er den Hafen der Stadt und den Kopf eines 93jähigen Mannes, der als „Hl. Hieronymus“ (1521) eingesetzt wird. Skizzenbücher aus Brüssel und Gent.

1522–1528 leitet die Neuausstattung des Rathaussaals in Nürnberg künstlerisch.

1526 „Vier Apostel“ für die Regimentsstube des Rathauses (Alte Pinakothek, München)

1528 Albrecht Dürer stirbt wohl an den Folgen einer Malaria-Erkrankung im Alter von 57 Jahren.

Albrecht Dürer im Städel/Frankfurt: Bilder

- Albrecht Dürer, Bildnis der Barbara Dürer, geb. Holper, 1490 (Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg)

- Albrecht Dürer, Nürnbergerin und Venezianerin, um 1495, Feder in dunklem Graubraun, 24,5 x 15,9 cm (Städel Museum, Frankfurt am Main)

- Albrecht Dürer (zg.), Die heiligen Sebastian und Rochus, um 1496 (?), Feder in Braun, 298 x 202 mm (Frankfurt am Main, Städel Museum, Graphische Sammlung)

- Albrecht Dürer, Der Heller-Altar im geöffneten Zustand, 1507–1509, Tannenholz (Historisches Museum Frankfurt)

- Albrecht Dürer, Die Apokalypse, 1511, Holzschnitt und Typendruck, altkoloriert, zusammengebunden mit dem „Marienleben“ und der „Großen Passion“, 47,2 x 31,8 cm (Buchblock), 48,7 x 33,5 cm (Einband) (Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden)

- Benedictus Cheldonius und Albrecht Dürer, Die kleine Passion, 1511, Holzschnitt und Typendruck, 17,5 x 12,7 cm (Buchblock), 17,8 x 13,5 cm (Einband) (Frankfurt a. M., Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg)

- Albrecht Dürer, Der Reiter, 1513, Kupferstich (Städel Museum, Frankfurt am Main)

- Albrecht Dürer, Die Ehrenpforte Kaiser Maximilians I., 1517/18, Holzschnitt, teilvergoldet und altkoloriert, ca. 3,5 x 3 m (Gesamtgröße) (Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum)

- Albrecht Dürer, Entwurfszeichnung für den Großen Triumphwagen, Feder in Braun, aquarelliert, 45,5 x 250,8 cm, 1518 (Albertina, Wien)

- Albrecht Dürer, Die Grabtragung Christi, 1521, Feder in Braun auf gelblichem Papier, 209 x 291 mm, bezeichnet und monogrammiert: „1521/AD“ (Florenz, Istituti museali della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi, Inv. Nr. 1069 E)

- Albrecht Dürer, Der große Triumphwagen, Holzschnitt, 1. Ausgabe, Maße gesamt 45 x 222,8 cm, 1520–1522 (Albertina, Wien)

- Albrecht Dürer, Der große Triumphwagen, Detail Kaiser Maximilian im Wagen, Holzschnitt, 1. Ausgabe, 1520–1522 (Albertina, Wien)

- Albrecht Dürer, Der große Triumphwagen, Detail Pferde, Holzschnitt, 1. Ausgabe, 1520–1522 (Albertina, Wien)

- Albrecht Dürer, Dresdner Skizzenbuch (Dresden, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek)

- Hans Pleydenwurff und Werkstatt (Hans Schüchlin), Marter der heiligen Barbara, um 1465, Nadelholz, mit Leinwand kaschiert, auf Tischlerplatte übertragen, 146 x 85,5 cm (Prag, Národní galerie v Praze)

- Martin Schongauer (um 1445/50–1491), Päonien, um 1472/73, Aquarell auf Papier, 25,7 x 33 cm (The J. Paul Getty Museum, Los Angeles)

- Hans Traut, Der heilige Sebastian, um 1480, Feder und Pinsel in Braun, dunkelbraun übergangen, über Stift, bräunlich laviert, weiß gehöht, grünbraun und rötlich aquarelliert, auf Bütten, 557 x 303 mm (Erlangen, Graphische Sammlung der Universität)

- Meister PM, Zwei Studien für den Sündenfall, um 1480 –1490, Kupferstich, 139 x 209 mm (Paris, Bibliothèque nationale de France)

- Jacopo de` Barbari, Die drei Gefangenen, um 1501–1503, Kupferstich, 157 x 97 mm (Blattmaß), signiert mit Hermesstab (Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kunstmuseum des Landes Niedersachsen)

- Joos van Cleve (1485–1540), Hl. Hieronymus, 1521 (Privatsammlung, Großbritannien)

- Lucas van Leyden (1494–1533), Hl. Hieronymus im Studierzimmer, 1521 (The Ashmolean Museum, University of Oxford)

- Monogrammist I. P. (zugeschrieben), Gliederpuppe, um 1525, Buchsbaumholz, geschnitzt, aus 55 Einzelteilen bestehend, Höhe: 22,5 cm (GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig)

- Monogrammist I. P. (zugeschrieben), Gliederpuppen, um 1525, Buchsbaumholz, geschnitzt, aus 55 Einzelteilen bestehend, GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig (Frau) und nach 1525, Buchsbaumholz (?), Höhe 22,5 cm, Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (Mann)

- Hans Schwarz, Modell für eine Medaille (Buchsbaumholz, Durchmesser 5,8 cm, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum) und die Medaille auf Albrecht Dürer (Silber, Durchmesser 5,6 cm (Wien, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett), beide 1520)

Weitere Beiträge zu Albrecht Dürer

- Hier wird erst die Generation um Heemskerck den Weg in den Süden finden und sich mit den Relikten der antiken Kultur auseinandersetzen. Siehe die Zeichnungen Heemskercks in der Albertina. → Bosch Bruegel Rubens Rembrandt

- Die nach rechts gewandte Frau besitzt in den Uffizien ein Gegenstück, die Rückseiten mit den Allianzwappen zeigt die Zusammengehörigkeit der beiden Tafeln.

- Vornehmlich sammelte Pleydenwurff Motive von Rogier van der Weyden und Dierc Bouts: Till-Holger Borchert, Franken, in: Till-Holger Borchert, Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa (Ausst.-Kat. Groeningemuseum, Brügge 29.20.2010-30.1.2011) Stuttgart 2010, S. 387.

- Till-Holger Borchert, Franken, in: Till-Holger Borchert, Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa (Ausst.-Kat. Groeningemuseum, Brügge 29.20.2010-30.1.2011) Stuttgart 2010, S. 387.

- AK vermutet im Städel-Katalog, dass die Himmelserscheinung möglicherweise den Meteoriteneinschlag bei Basel im Jahre 1492 verbildlicht, den Dürer selbst gesehen haben könnte. Jochen Sander (Hg.), Dürer. Kunst–Künstler–Kontext (Ausst.-Kat. Städel, Frankfurt 23. 10.2013-2.2.2014) München 2013, S. 72.

- Klaus Albrecht Schröder, Maria Luise Sternath (Hg.), Albrecht Dürer (Ausst.-Kat. Albertina, Wien 5.9.-30.11.2003) Ostfieldern 2003, S. 212.

- Ursprünglich war die Tafel Bestandteil des sog. „Speyerer Altars“, dessen übrige Tafeln sich in Berlin und Freiburg befinden. Jochen Sander (Hg.), Dürer. Kunst–Künstler–Kontext (Ausst.-Kat. Städel, Frankfurt 23. 10.2013-2.2.2014) München 2013, S. 54.

- Sie zeigen die Beschneidung, die Flucht nach Ägypten, der Zwölfjährige Jesus unter den Schriftgelehrten, die Kreuztragung, Kreuzannagelung, Kreuzigung und die Beweinung. 1936 wurde eine Fotomontage der sieben Tafeln angefertigt, die im Münchner Ausstellungskatalog zu finden ist: Gisela Goldberg, Bruno Heimberg, Martin Schawe: Albrecht Dürer. Die Gemälde der Alten Pinakothek (Ausst.-Kat. Alte Pinakothek, München) München 1998, S. 149. Jochen Sander vermutet im Katalog, dass Kurfürsten Friedrich III. des Weisen, der sich anlässlich seines Nürnberg-Besuchs 1496 erstmals von Dürer porträtieren ließ und seither zu den beständigsten Förderern des Künstlers zählte, der Auftraggeber für das vielteilige Retabel gewesen sein könnte. Jochen Sander (Hg.), Dürer. Kunst–Künstler–Kontext (Ausst.-Kat. Städel, Frankfurt 23. 10.2013-2.2.2014) München 2013, S. 314.

- Darunter die berühmten „Betenden Hände“ in der Albertina, Wien.

- Davon sind neun in der Albertina erhalten. Siehe: Albrecht Dürer (Ausst.-Kat. Albertina) S. 358-359.

- Hier wird erst die Generation um Heemskerck den Weg in den Süden finden und sich mit den Relikten der antiken Kultur auseinandersetzen. Siehe die Zeichnungen Heemskercks in der Albertina. → Bosch Bruegel Rubens Rembrandt

- Die nach rechts gewandte Frau besitzt in den Uffizien ein Gegenstück, die Rückseiten mit den Allianzwappen zeigt die Zusammengehörigkeit der beiden Tafeln.

- Vornehmlich sammelte Pleydenwurff Motive von Rogier van der Weyden und Dierc Bouts: Till-Holger Borchert, Franken, in: Till-Holger Borchert, Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa (Ausst.-Kat. Groeningemuseum, Brügge 29.20.2010-30.1.2011) Stuttgart 2010, S. 387.

- Till-Holger Borchert, Franken, in: Till-Holger Borchert, Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa (Ausst.-Kat. Groeningemuseum, Brügge 29.20.2010-30.1.2011) Stuttgart 2010, S. 387.

- AK vermutet im Städel-Katalog, dass die Himmelserscheinung möglicherweise den Meteoriteneinschlag bei Basel im Jahre 1492 verbildlicht, den Dürer selbst gesehen haben könnte. Jochen Sander (Hg.), Dürer. Kunst–Künstler–Kontext (Ausst.-Kat. Städel, Frankfurt 23. 10.2013-2.2.2014) München 2013, S. 72.

- Klaus Albrecht Schröder, Maria Luise Sternath (Hg.), Albrecht Dürer (Ausst.-Kat. Albertina, Wien 5.9.-30.11.2003) Ostfieldern 2003, S. 212.

- Ursprünglich war die Tafel Bestandteil des sog. „Speyerer Altars“, dessen übrige Tafeln sich in Berlin und Freiburg befinden. Jochen Sander (Hg.), Dürer. Kunst–Künstler–Kontext (Ausst.-Kat. Städel, Frankfurt 23. 10.2013-2.2.2014) München 2013, S. 54.

- Sie zeigen die Beschneidung, die Flucht nach Ägypten, der Zwölfjährige Jesus unter den Schriftgelehrten, die Kreuztragung, Kreuzannagelung, Kreuzigung und die Beweinung. 1936 wurde eine Fotomontage der sieben Tafeln angefertigt, die im Münchner Ausstellungskatalog zu finden ist: Gisela Goldberg, Bruno Heimberg, Martin Schawe: Albrecht Dürer. Die Gemälde der Alten Pinakothek (Ausst.-Kat. Alte Pinakothek, München) München 1998, S. 149. Jochen Sander vermutet im Katalog, dass Kurfürsten Friedrich III. des Weisen, der sich anlässlich seines Nürnberg-Besuchs 1496 erstmals von Dürer porträtieren ließ und seither zu den beständigsten Förderern des Künstlers zählte, der Auftraggeber für das vielteilige Retabel gewesen sein könnte. Jochen Sander (Hg.), Dürer. Kunst–Künstler–Kontext (Ausst.-Kat. Städel, Frankfurt 23. 10.2013-2.2.2014) München 2013, S. 314.

- Darunter die berühmten „Betenden Hände“ in der Albertina, Wien.

- Davon sind neun in der Albertina erhalten. Siehe: Albrecht Dürer (Ausst.-Kat. Albertina) S. 358-359.