14. Juli 2024

- Alle

- 20. Jahrhundert

- Abstrakte Kunst Bilder

- Abstrakter Expressionismus | Informel Kunst

- Adolf Loos: Ausstellungen

- Ai Weiwei Ausstellung

- Akseli Gallen-Kallela Ausstellungen

- Aktuelle Ausstellungen

- Aktuelle Ausstellungen in Baden-Württemberg

- Aktuelle Ausstellungen in Bayern

- Aktuelle Ausstellungen in Berlin

- Aktuelle Ausstellungen in Brandenburg

- Aktuelle Ausstellungen in Bremen

- Aktuelle Ausstellungen in Frankfurt a. M.

- Aktuelle Ausstellungen in Hamburg

- Aktuelle Ausstellungen in Hessen

- Aktuelle Ausstellungen in Linz & Oberösterreich

- Aktuelle Ausstellungen in München

- Aktuelle Ausstellungen in Niedersachsen

- Aktuelle Ausstellungen in Nordrhein-Westfalen

- Aktuelle Ausstellungen in Rheinland-Pfalz

- Aktuelle Ausstellungen in Sachsen

- Aktuelle Ausstellungen in Thüringen

- Aktuelle Ausstellungen in Wien

- Albertina Ausstellung

- Albertina Ausstellungen aktuell

- Albertina Ausstellungen in Zukunft

- Alberto Giacometti Ausstellungen

- Albrecht Altdorfer Ausstellungen

- Albrecht Dürer Ausstellungen

- Alex Katz Ausstellung

- Alexander Calder Ausstellungen

- Alexander Kanoldt Ausstellungen

- Alexej von Jawlensky Ausstellung

- Alfons Mucha: Ausstellungen

- Alfred Kubin Ausstellung

- Alicja Kwade: Ausstellungen

- Alle Texte

- Altes Ägypten

- Altes China

- Amedeo Modigliani Ausstellungen

- Amoako Boafo Ausstellungen

- Amrita Sher-Gil Ausstellungen

- Anders Zorn Ausstellungen

- André Kertész Ausstellungen

- Andrea Mantegna Ausstellungen

- Andreas Gursky Ausstellungen

- Andy Warhol Ausstellung

- Angelika Kauffmann Ausstellungen

- Anish Kapoor: Ausstellungen

- Anna Boghiguian Ausstellungen

- Anni Albers: Ausstellungen

- Anselm Kiefer Ausstellungen

- Anthonis van Dyck Ausstellung

- Antike Kunst Austellungen

- Antoine Watteau Ausstellungen

- Anton Romako Ausstellung

- Antonio Canova: Ausstellungen

- Architektur

- Arcimboldo Ausstellungen

- Arnulf Rainer Ausstellung

- Arshile Gorky Austellungen

- Art Brut Ausstellungen

- Arte Povera Ausstellung

- Artemisia Gentileschi Ausstellungen

- ARTinLIFE

- August Macke Ausstellung

- August Sander: Ausstellungen

- Auguste Rodin Ausstellungen

- Außereuropäische Kunst

- Ausstellung 2013

- Ausstellung in Amsterdam

- Ausstellung in Dänemark

- Ausstellung in den USA

- Ausstellung in der Schweiz

- Ausstellung in Deutschland

- Ausstellung in Italien

- Ausstellung in London

- Ausstellung in Madrid

- Ausstellung in Österreich

- Ausstellung in Paris

- Ausstellung in Schweden

- Ausstellung in Spanien

- Ausstellungen 2001

- Ausstellungen 2005

- Ausstellungen 2006

- Ausstellungen 2007

- Ausstellungen 2008

- Ausstellungen 2009

- Ausstellungen 2010

- Ausstellungen 2011

- Ausstellungen 2012

- Ausstellungen 2013

- Ausstellungen 2014

- Ausstellungen 2015

- Ausstellungen 2016

- Ausstellungen 2017

- Ausstellungen 2018

- Ausstellungen 2019

- Ausstellungen 2020

- Ausstellungen 2021

- Ausstellungen 2022

- Ausstellungen 2023

- Ausstellungen 2024

- Ausstellungen 2025

- Ausstellungen 2026

- Ausstellungen 2027

- Ausstellungen 2028

- Ausstellungen in Baden-Württemberg: Vorschau

- Ausstellungen in Bayern: Vorschau

- Ausstellungen in Berlin: Vorschau

- Ausstellungen in Brandenburg: Vorschau

- Ausstellungen in Bremen: Vorschau

- Ausstellungen in Hamburg: Vorschau

- Ausstellungen in Hessen: Vorschau

- Ausstellungen in München Vorschau

- Ausstellungen in Niedersachsen: Vorschau

- Ausstellungen in Nordrhein-Westfalen: Vorschau

- Ausstellungen in Sachsen: Vorschau

- Ausstellungen in Wien: Vorschau

- Ausstellungen Vorschau

- Ausstellungsvorschau für Belgien

- Ausstellungsvorschau für Dänemark

- Ausstellungsvorschau für Deutschland

- Ausstellungsvorschau für die Niederlande

- Ausstellungsvorschau für die Schweiz

- Ausstellungsvorschau für die USA

- Ausstellungsvorschau für Italien

- Ausstellungsvorschau für London

- Ausstellungsvorschau für Österreich

- Ausstellungsvorschau für Paris

- Ausstellungsvorschau für Spanien

- Balthus Ausstellungen

- Banksy Ausstellungen

- Barbara Hepworth Ausstellungen

- Barbara Kruger: Ausstellungen

- Barnett Newman: Ausstellungen

- Barock Epoche

- Bartolome Esteban Murillo: Ausstellungen

- Bauhaus Ausstellungen

- Beatriz Milhazes Ausstellungen

- Beethoven Ausstellungen

- Belvedere Ausstellungen

- Belvedere Ausstellungen aktuell

- Belvedere Ausstellungen in Zukunft

- Berlinde De Bruyckere Ausstellungen

- Bernardo Bellotto Ausstellungen

- Berthe Morisot Ausstellungen

- Biennale Venedig

- Bridget Riley Ausstellung

- Brigitte Kowanz Ausstellungen

- Broncia Koller-Pinell Ausstellungen

- Bronzino Ausstellungen

- Bruce Nauman Ausstellungen

- Bruno Gironcoli Ausstellungen

- Camille Claudel Ausstellungen

- Camille Pissarro Ausstellungen

- Canaletto Ausstellung

- Caravaggio Ausstellungen

- Carl Moll: Ausstellungen

- Carl Spitzweg Ausstellungen

- Carlo Carrà Ausstellungen

- Caspar David Friedrich Ausstellung

- Catharina van Hemessen Ausstellungen

- Cecily Brown Ausstellungen

- Centre Pompidou Ausstellungen

- Chaim Soutine Ausstellungen

- Charlotte Posenenske: Ausstellungen

- Christian Boltanski Ausstellung

- Christian Rohlfs Ausstellungen

- Christo: Ausstellungen

- Cindy Sherman Ausstellungen

- Claude Monet Ausstellungen

- Constantin Brancusi Ausstellungen

- Cosima von Bonin Ausstellungen

- Dadaismus Kunst

- Dagobert Peche Ausstellungen

- Damien Hirst Ausstellungen

- Dan Flavin Ausstellungen

- Dante Ausstellungen

- David Hockney Ausstellungen

- Der Blaue Reiter Ausstellungen

- Design

- Diane Arbus: Ausstellungen

- Die Brücke Ausstellungen

- Diego Velazquez Ausstellungen

- Documenta Kassel

- Donatello Ausstellungen

- Dorá Maurer: Ausstellungen

- Dorothea Lange: Ausstellungen

- Druckgrafik Ausstellungen

- Düsseldorf | Kunstpalast: Ausstellungen

- Edgar Degas Ausstellung

- Edmund de Waal Ausstellungen

- Edouard Manet Ausstellungen

- Edvard Munch Ausstellungen

- Edward Burne-Jones Ausstellungen

- Edward Hopper Ausstellungen

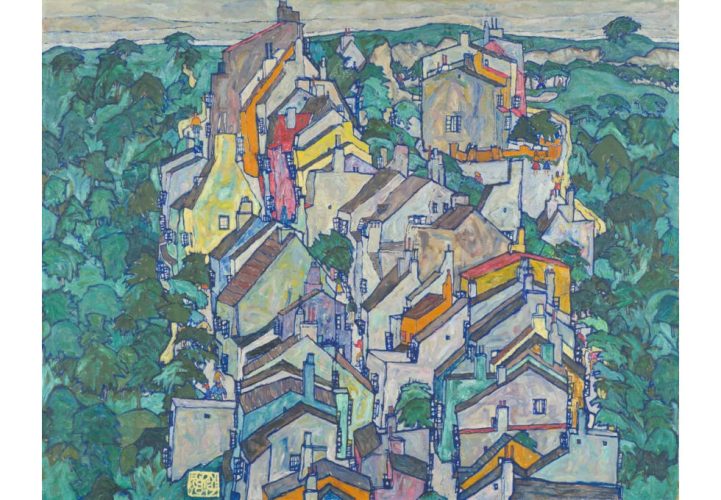

- Egon Schiele Werke

- El Anatsui Ausstellungen

- El Greco Ausstellungen

- Elfriede Lohse-Wächtler Ausstellungen

- Emil Nolde Ausstellung

- Erich Heckel Ausstellung

- Ernesto Neto Ausstellung

- Ernst Barlach Ausstellungen

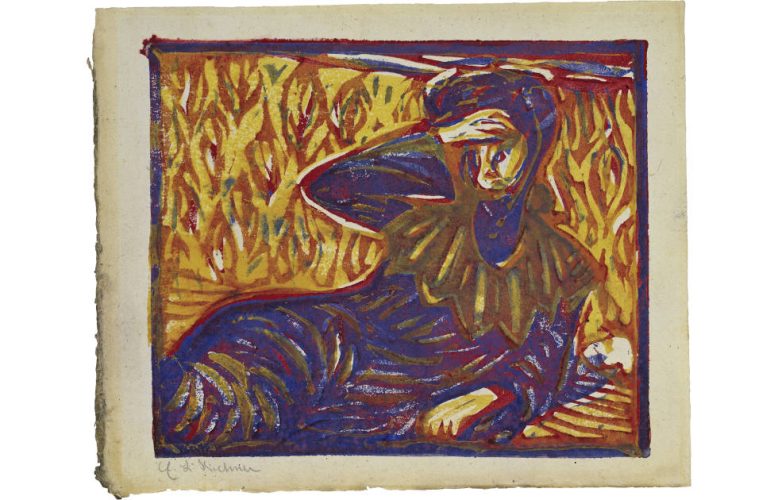

- Ernst Ludwig Kirchner Ausstellung

- Ernst Wilhelm Nay Ausstellung

- Erwin Wurm Ausstellung

- Etel Adnan Ausstellungen

- Eugène Delacroix Ausstellung

- European Month of Photography

- Expressionismus Kunst

- Fauvismus Kunst

- Félicien Rops Ausstellungen

- Félix Vallotton Ausstellungen

- Ferdinand Georg Waldmüller Ausstellung

- Ferdinand Hodler Ausstellungen

- Fernand Léger: Ausstellungen

- Florence Henri: Ausstellungen

- Fondation Beyeler: Ausstellungen

- Fotografie & Medienkunst

- Fotorealismus Kunst

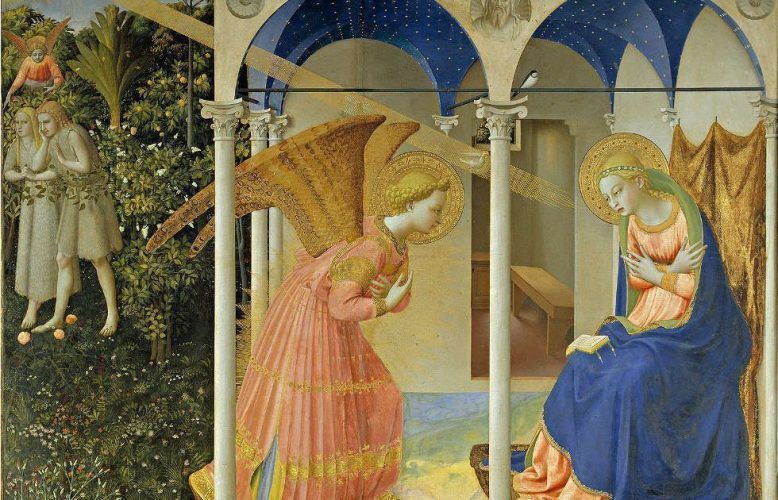

- Fra Angelico Ausstellungen

- Francesca Woodman Ausstellungen

- Francis Bacon Ausstellung

- Francisco de Goya Ausstellung

- Francisco de Zurbarán Ausstellungen

- François Boucher: Ausstellung

- Frank Bowling: Ausstellungen

- Frans Hals Ausstellung

- Franz Gertsch Ausstellungen

- Franz Marc Ausstellung

- Franz West Ausstellung

- Franz Xaver Messerschmidt: Ausstellungen

- Frida Kahlo Ausstellung

- Friedensreich Hundertwasser Ausstellungen

- Füssli Ausstellungen

- Futurismus

- Futurismus Ausstellung

- Gabriele Münter Ausstellung

- Gego Ausstellungen

- Georg Baselitz Ausstellungen

- George Grosz: Ausstellungen

- Georges Braque: Ausstellungen

- Georges de La Tour Ausstellungen

- Georges Seurat Ausstellungen

- Georgia O'Keeffe: Ausstellungen

- Geraldo de Barros Ausstellungen

- Gerard Dou: Ausstellungen

- Gerard ter Borch: Ausstellungen

- Gerard van Honthorst Ausstellungen

- Gerhard Richter Ausstellung

- Germaine Krull Ausstellungen

- Germaine Richier Ausstellungen

- Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Kunstwelt

- Giambologna Ausstellung

- Gian Lorenzo Bernini Ausstellungen

- Giorgio de Chirico Ausstellungen

- Giorgio Morandi Ausstellungen

- Giovanni Battista Tiepolo Ausstellungen

- Giovanni Bellini Ausstellungen

- Gotik Kunst

- Griechische Kunst

- Guido Reni: Ausstellungen

- Günter Brus Ausstellung

- Gustav Klimt Bilder Lebenslauf

- Gustave Caillebotte Ausstellungen

- Gustave Courbet Ausstellung

- Hannah Höch Ausstellungen

- Hans Arp Ausstellungen

- Hans Haacke Ausstellungen

- Hans Holbein der Jüngere Ausstellungen

- Heinrich Campendonk Ausstellungen

- Heinz Mack Ausstellungen

- Helen Frankenthaler Ausstellung

- Helene Funke: Ausstellungen

- Helene Schjerfbeck Ausstellungen

- Helga Philipp Ausstellungen

- Helnwein Ausstellungen

- Henri Cartier-Bresson Ausstellungen

- Henri de Toulouse-Lautrec Ausstellungen

- Henri Rousseau Ausstellungen

- Henry Moore: Ausstellungen

- Hermann Nitsch Ausstellungen

- Hieronymus Bosch Ausstellungen

- Hilma af Klint: Ausstellungen

- Historismus Kunst

- Hito Steyerl Ausstellungen

- Honoré Daumier Ausstellungen

- Hubert Scheibl: Ausstellungen

- Ilja Repin: Ausstellungen

- Imi Knoebel: Ausstellungen

- Impressionismus Kunst

- Isa Genzken Ausstellungen

- Isaac Julien Ausstellungen

- Isamu Noguchi Ausstellungen

- Ithell Colquhoun Ausstellungen

- Jackson Pollock Ausstellungen

- Jacopo Tintoretto Ausstellungen

- James Ensor Ausstellungen

- James Rosenquist Ausstellungen

- James Turrell Ausstellung

- Jan van Eyck Ausstellungen

- Jan Vermeer Ausstellungen

- Japan

- Jasper Johns Ausstellungen

- Jean Dubuffet: Ausstellungen

- Jean Fautrier Ausstellungen

- Jean-Etienne Liotard Ausstellung

- Jean-François Millet Ausstellungen

- Jean-Michel Basquiat Austellungen

- Jeff Koons: Ausstellungen

- Jeff Wall Ausstellungen

- Jenny Holzer Ausstellungen

- Jenny Saville Ausstellungen

- Joan Jonas: Ausstellungen

- Joan Miró Ausstellung

- Joan Mitchell Ausstellungen

- Joaquín Sorolla Ausstellungen

- Johann Bernhard Fischer von Erlach Ausstellungen

- Johannes Itten Ausstellungen

- John Akomfrah: Ausstellungen

- John Constable: Ausstellungen

- John Everett Millais Ausstellung

- John Singer Sargent Ausstellungen

- Jörg Immendorff Ausstellungen

- Josef Albers Ausstellungen

- Josef Hoffmann Ausstellungen

- Joseph Beuys Ausstellungen

- Josephine Baker Ausstellungen

- Jugendstil Kunst

- Julie Mehretu Ausstellungen

- Kaiser Maximilian I. Ausstellungen

- Kapwani Kiwanga Ausstellungen

- Karl Hofer Ausstellungen

- Karl Schmidt-Rottluff Ausstellung

- Katharina Grosse Ausstellungen

- Käthe Kollwitz Ausstellungen

- Kees van Dongen Ausstellungen

- Kehinde Wiley Ausstellungen

- Keith Haring Ausstellung

- Kiki Kogelnik: Ausstellungen

- Kiki Smith Ausstellungen

- Klara Lidén Ausstellungen

- Klassische Moderne (Kunst)

- Klassizismus Epoche

- Koloman Moser Ausstellungen

- Konstruktivismus Kunst

- Kremser Schmidt Ausstellungen

- Kröller-Müller Museum: Ausstellungen

- Kubismus Ausstellungen

- Kunst von Frauen

- Kunst-News

- Kunstlexikon

- Kurt Schwitters: Ausstellungen

- László Moholy-Nagy Ausstellungen

- Lavinia Fontana Ausstellungen

- Lee Krasner Ausstellungen

- Lee Miller: Ausstellungen

- Lee Ufan: Ausstellungen

- Leiko Ikemura: Ausstellungen

- Leonardo

- Leonor Fini Ausstellungen

- Leonora Carrington Ausstellungen

- Leopold Museum Ausstellungen

- Leopold Museum Ausstellungen aktuell

- Leopold Museum Ausstellungen in Zukunft

- Lobmeyr Ausstellungen

- Lotte Laserstein Ausstellungen

- Louise Bourgeois Ausstellung

- Louise Nevelson: Ausstellungen

- Louvre Ausstellungen

- Lovis Corinth Ausstellungen

- Lucas Cranach der Ältere Ausstellungen

- Lucian Freud Ausstellung

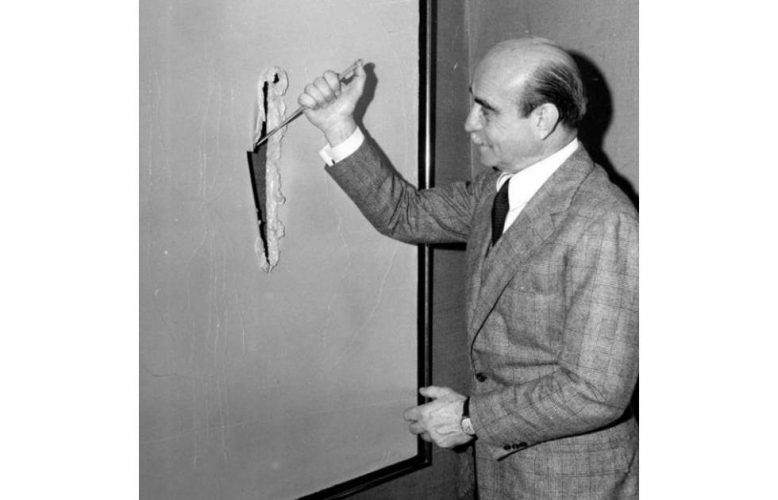

- Lucio Fontana: Ausstellungen

- Lygia Clark Ausstellungen

- Lyonel Feininger Ausstellung

- Maarten van Heemskerck Ausstellungen

- Malerei

- Man Ray Ausstellung

- Manifesta (europäische Biennale)

- Marc Chagall Ausstellung

- Marcel Duchamp: Ausstellungen

- Marcel Odenbach: Ausstellungen

- Maria Caspar-Filser Ausstellungen

- Maria Lassnig Ausstellung

- Maria Sibylla Merian Ausstellung

- Maria Theresia

- Marianne von Werefkin Ausstellungen

- Marie Egner Ausstellungen

- Marie Laurencin Ausstellungen

- Marietta Robusti Ausstellungen

- Marina Abramović Ausstellungen

- Mark Rothko Ausstellungen

- Markus Lüpertz Ausstellung

- Markus Prachensky Ausstellungen

- Marlene Dumas Ausstellungen

- Marsden Hartley Ausstellungen

- Martha Jungwirth Ausstellungen

- Martin Kippenberger: Ausstellungen

- Mary Cassatt Ausstellung

- Matisse Ausstellung

- Matthew Barney Ausstellungen

- Matthew Wong Ausstellungen

- Max Beckmann Ausstellung

- Max Ernst Ausstellung

- Max Klinger Ausstellungen

- Max Liebermann Ausstellungen

- Max Oppenheimer Ausstellungen

- Max Pechstein Ausstellung

- Max Slevogt Ausstellungen

- Małgorzata Mirga-Tas Ausstellungen

- Medardo Rosso Ausstellungen

- Meret Oppenheim Ausstellungen

- Michael Armitage Ausstellungen

- Michelangelo Ausstellung

- Michelangelo Pistoletto Ausstellungen

- Minimal Art Minimalismus: Ausstellungen

- Miriam Cahn Ausstellungen

- Mode Ausstellungen

- Moderne Kunst im Theseustempel, Wien

- Mona Hatoum: Ausstellungen

- Monster Chetwynd Ausstellungen

- Museen

- Museum Barberini Ausstellung

- Nairy Baghramian Ausstellungen

- Nam June Paik: Ausstellungen

- Natalja Gontscharowa Ausstellungen

- National Gallery of Art London Ausstellungen

- Naturalismus Epoche

- Naum Gabo: Ausstellungen

- Neue Sachlichkeit Kunst

- Neue Wilde Malerei

- Nicole Eisenman: Ausstellungen

- Niki de Saint Phalle Ausstellungen

- Nina Canell: Ausstellungen

- Odilon Redon Ausstellungen

- Olafur Eliasson Ausstellungen

- Olga Wisinger-Florian Ausstellungen

- Op Art Ausstellungen

- ORLAN Ausstellungen

- Oskar Kokoschka Ausstellung

- Oskar Schlemmer Ausstellungen

- Otto Dix Ausstellungen

- Otto Mueller Ausstellung

- Otto Piene: Ausstellungen

- Otto Wagner Ausstellungen

- Pablo Picasso Werke Steckbrief

- Paolo Veronese Ausstellungen

- Paul Cézanne Ausstellung

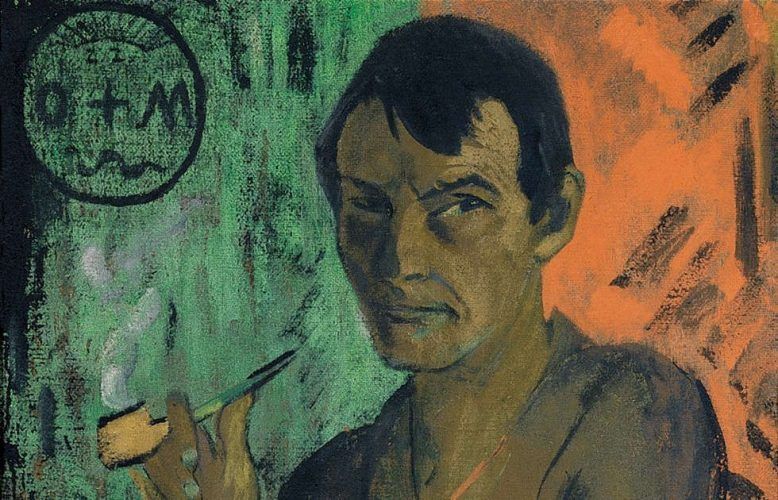

- Paul Gauguin Ausstellungen

- Paul Klee Ausstellung

- Paul Signac: Ausstellungen

- Paula Modersohn-Becker Ausstellungen

- Paula Rego: Ausstellungen

- Per Kirkeby Ausstellungen

- Performance

- Peter Fendi Ausstellungen

- Peter Halley Ausstellungen

- Peter Lindbergh Ausstellungen

- Peter Paul Rubens Ausstellung

- Petrit Halilaj: Ausstellungen

- Pierre Bonnard Ausstellung

- Pierre Soulages Ausstellungen

- Pierre-Auguste Renoir Ausstellungen

- Piet Mondrian Ausstellungen

- Pieter Bruegel der Ältere Ausstellung

- Pieter de Hooch: Ausstellungen

- Pinakothek der Moderne Ausstellungen

- Pop Art Künstler

- Porträt

- Postimpressionismus | Pointillismus

- Poussin Ausstellungen

- Prado Ausstellungen

- Rachel Ruysch Ausstellungen

- Rachel Whiteread Ausstellung

- Raffael Ausstellung

- Raqs Media Collective Ausstellungen

- Realismus (Kunst)

- Rebecca Horn

- Refik Anadol: Ausstellungen

- Rembrandt Ausstellungen

- Renaissance in Florenz (Kunstepoche): Frührenaissance & Hochrenaissance

- Renaissance in Venedig (Kunstepoche)

- Renaissance Kunst

- Renate Bertlmann Ausstellungen

- René Magritte Ausstellung

- Renée Sintenis: Ausstellungen

- Richard Long Ausstellungen

- Richard Serra Ausstellungen

- Robert Delaunay Ausstellung

- Robert Longo Ausstellungen

- Robert Rauschenberg Ausstellungen

- Roberto Matta Ausstellungen

- Robin Rhode Ausstellungen

- Rokoko Kunst

- Romanik Kunst

- Romantik Epoche

- Rosalba Carriera Ausstellungen

- Roy Lichtenstein: Ausstellungen

- Rudolf von Alt Ausstellungen

- Ruth Asawa Ausstellungen

- Salonmalerei Stil

- Salvador Dalí Ausstellung

- Sandro Botticelli Ausstellungen

- Sarah Morris: Ausstellungen

- Sean Scully Ausstellungen

- Sheila Hicks Ausstellungen

- Shirin Neshat Ausstellung

- Sigmar Polke Ausstellungen

- Skulptur & Installation

- Skulptur Projekte

- Sofonisba Anguissola Ausstellungen

- Sophie Taeuber-Arp Ausstellungen

- Surrealismus Kunst

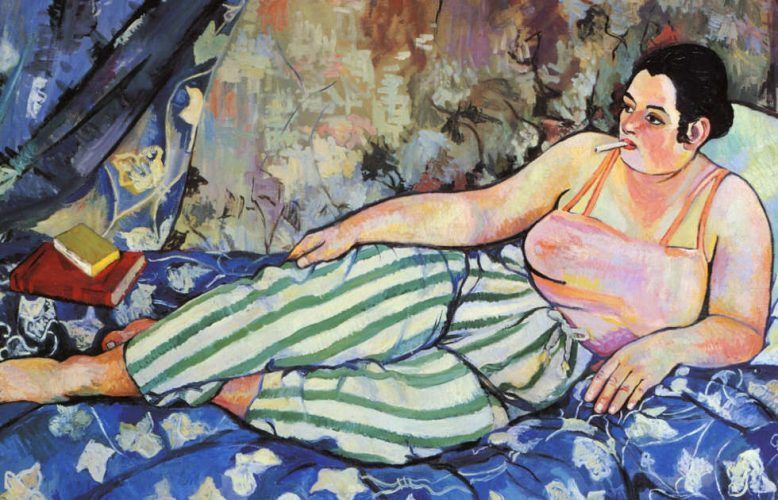

- Suzanne Valadon: Ausstellungen

- Symbolismus Kunst

- Tarsila do Amaral Ausstellungen

- Tate Modern Ausstellungen

- Textilkunst Ausstellungen

- Themenausstellungen

- Théo Van Rysselberghe Ausstellungen

- Thomas Bayrle: Ausstellungen

- Thomas Demand Ausstellung

- Thomas Gainsborough Ausstellungen

- Thomas Ruff: Ausstellungen

- Thoms Schütte: Ausstellungen

- Tintoretto Ausstellungen

- Tizian Ausstellungen

- Toba Khedoori Ausstellungen

- Tobias Rehberger Ausstellungen

- Tomma Abts Ausstellungen

- Tony Cragg: Ausstellungen

- Tracey Emin Ausstellungen

- VALIE EXPORT Ausstellungen

- Victor Vasarely Ausstellungen

- Vienna Biennale

- Vija Celmins Ausstellungen

- Vincent van Gogh Ausstellungen

- Vivian Suter: Ausstellungen

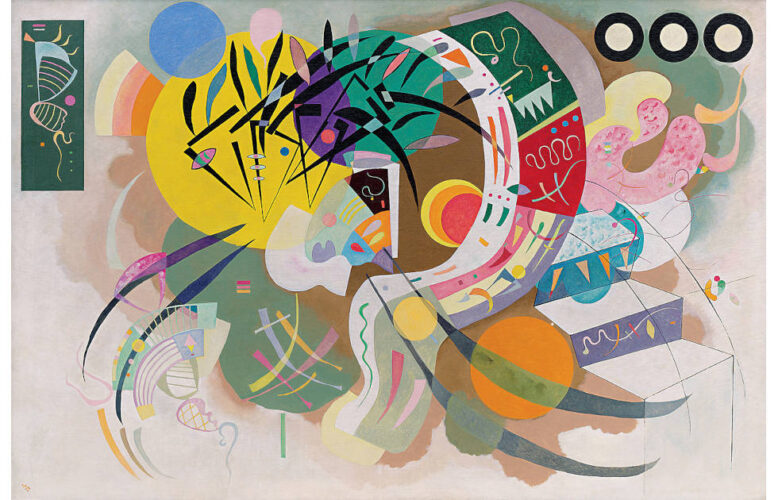

- Wassily Kandinsky Ausstellung

- Wiener Moderne

- Wiener Werkstätte: Ausstellungen

- Wilhelm Lehmbruck Ausstellung

- Wilhelm Leibl Ausstellungen

- Willem de Kooning Ausstellungen

- Willi Baumeister Ausstellungen

- William Blake Ausstellungen

- William Kentridge Ausstellungen

- William Turner Ausstellungen

- Wolfgang Amadeus Mozart Ausstellungen

- Wolfgang Hollegha Ausstellungen

- Wolfgang Tillmans Ausstellungen

- Yayoi Kusama Ausstellung

- Yoko Ono: Ausstellungen

- Yoshitomo Nara Ausstellungen

- Yto Barrada Ausstellungen

- Yves Klein Ausstellungen

- Zeichnung & Druckgrafik

- Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst

18. Juli 2024

24. Juli 2024

Die Ausstellung legt den Schwerpunkt auf die Collagen und die Fotomontagen Hannah Höchs, die sie als eng mit dem Film verwandt verstand. Schnitt und Komposition ermöglichten ihr neue Blicke auf die Welt. Fotomontagen, Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken im Dialog mit Werken von Hans Richter, László Moholy-Nagy, Man Ray, Viking Eggeling, Jan Cornelis Mol, Alexander Dowschenko und Dziga Vertov.

25. Juli 2024

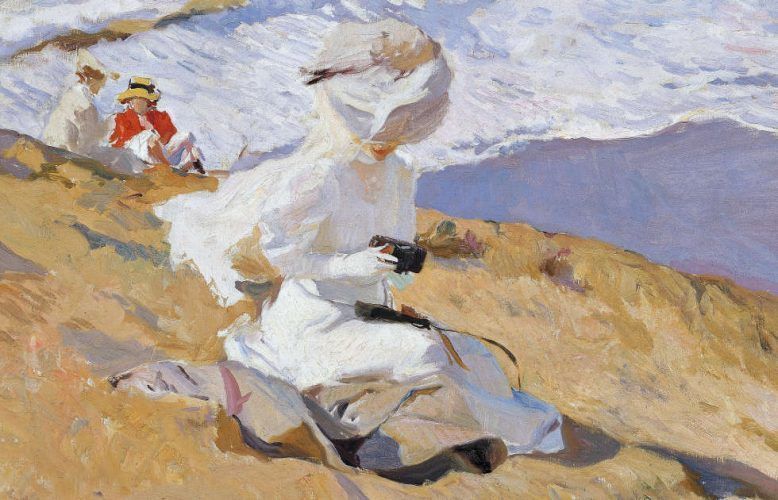

Impressionismus-Sammlung von Sidney und Jenny Brown, heute im Museum Langmatt in der Nähe von Zürich, zu Gast in Lausanne. Von vorimpressionistischen und impressionistischen Landschaften über impressionistischen Stillleben zu Pierre-Auguste Renoir und Cézannes Badenden.

22. August 2024

HIer findest Du eine Liste mit den Ausstellungen im Centre Pompidou 2025.

25. August 2024

Hier findest du eine Liste mit den wichtigsten Ausstellungen in Wien 2024.

29. August 2024

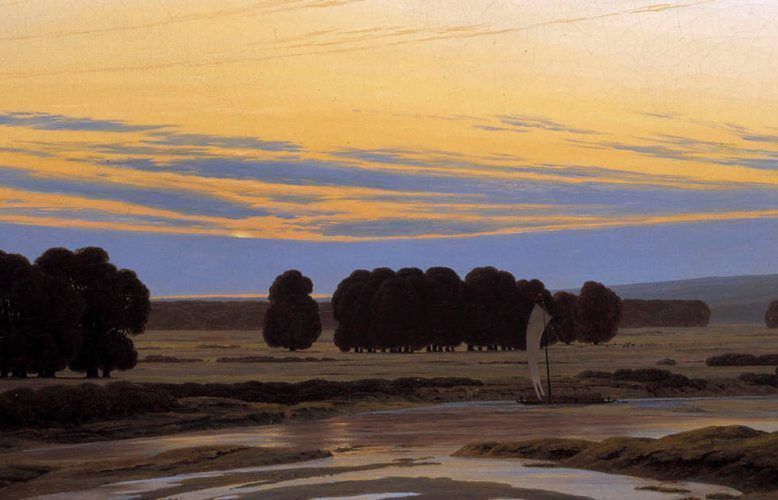

Zum 250. Geburtstag widmen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden dem Künstler eine Ausstellung an zwei Standorten: Inspirationsquellen fand Friedrich in der Natur – auf seinen Wanderungen in der näheren und weiteren landschaftlichen Umgebung Dresdens.

3. September 2024

Robert Longo ist für seine monumentalen fotorealistischen Bilder bekannt: kraftvolle Kohlezeichnungen zu den drängendsten Fragen unserer Zeit, die einen durch die virtuose Technik und die Bildmächtigkeit des Motivs überzeugen.

4. September 2024

1924 veröffentlichte André Breton das Erste surrealistische Manifest und begründete damit den Surrealismus als Haltung und Kunstform. Anlässlich des 100. Geburtstags der revolutionären Gruppierung organisiert das Centre Pompidou eine umfassende Überblicksausstellung.

5. September 2024

7. September 2024

Die Ausstellung zeigt verschiedene Wege, wie brasilianische Künstler:innen ihre eigenen modernen Bildsprachen entwickelten. Sie präsentiert zehn Kunstschaffende und eine Einführung in prägende politische und wirtschaftliche Ereignisse ebenso wie Meilensteine in Literatur, Musik, Design und Architektur des Landes.

8. September 2024

10. September 2024

Im Jahr 2024 wird der 170. Jahrestag der Gründung Fratelli Toso mit einer Retrospektive gefeiert, kuratiert von Caterina Toso. Die Ausstellung zeigt die bedeutendsten Stücke der künstlerischen Produktion des 20. Jahrhunderts sowie Archivmaterial, das die Geschichte der Glashütte erzählt.

12. September 2024

O&O überzeugen eine 16-köpfige Jury mit ihrem Entwurf für das Haus der Geschichte (hdgö) Österreich. Vorgesehen ist ein nachhaltiger Holzbau im Klosterhof als Ergänzung zum Bestand. 19. und 21. Jahrhundert verbinden sich zu einer inhaltlich stimmigen Verbindung von Alt und Neu.

17. September 2024

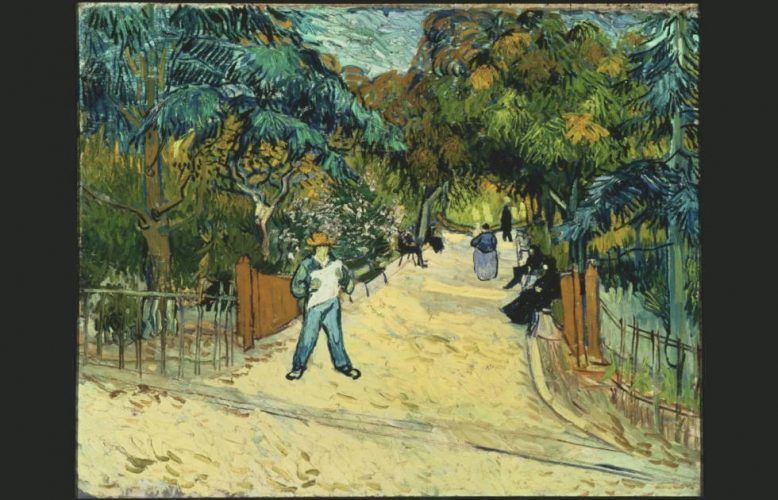

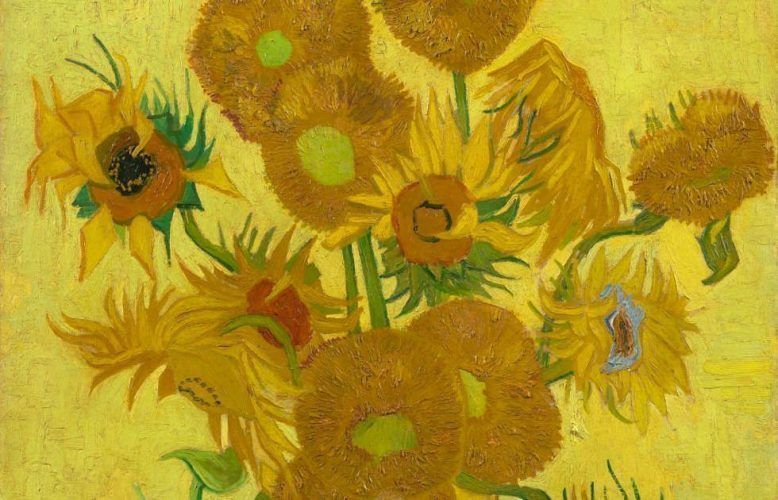

Zum 200. Geburtstag der National Gallery organisiert sie eine "spektakuläre" Van Gogh-Ausstellung zu dessen Aufenthalt in der Provence - mit berühmten Bildern aus Arles und Saint Rémy!

17. September 2024

Das LWL-Museum besitzt vier Gemälde Otto Muellers sowie eine Reihe von Grafiken, darunter eine handkolorierte Lithografie. Diese Werke sind Ausgangspunkt der Ausstellung, die einen kritischen Blick auf das Werk des Expressionisten wirft.

18. September 2024

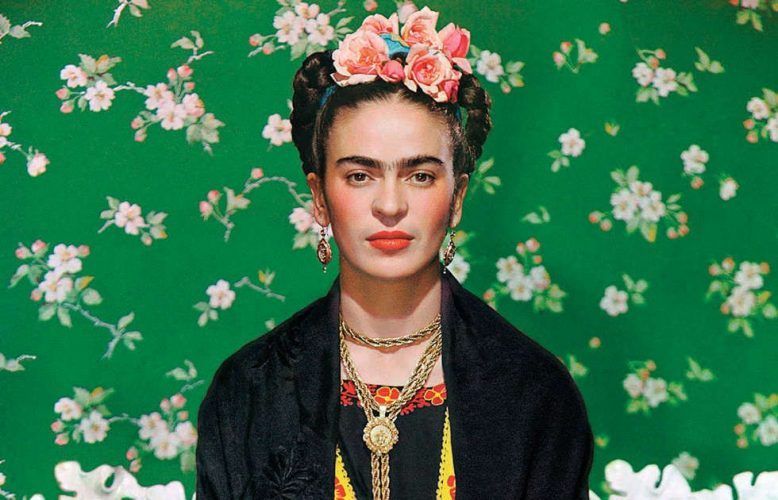

“Frida Kahlo ¡Viva La Vida” ist der Titel der immersiven Ausstellung zu Leben und Werk der mexikanischen Ausnahmekünstlerin Frida Kahlo - auf Basis ihres Mal- und Tagebuchs.

24. September 2024

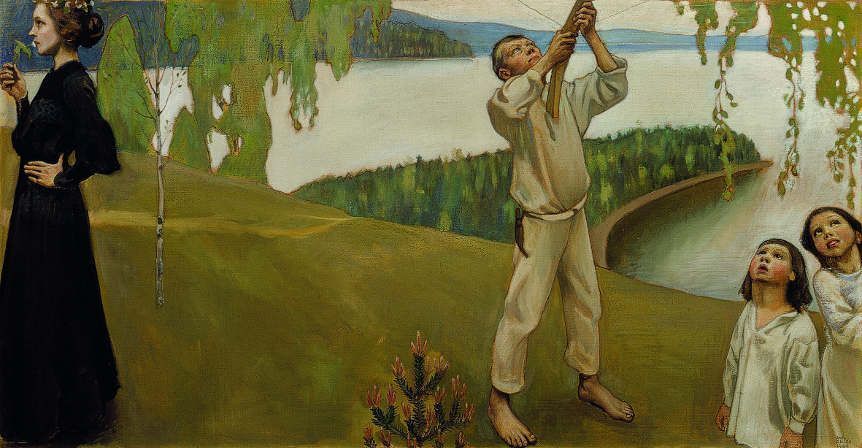

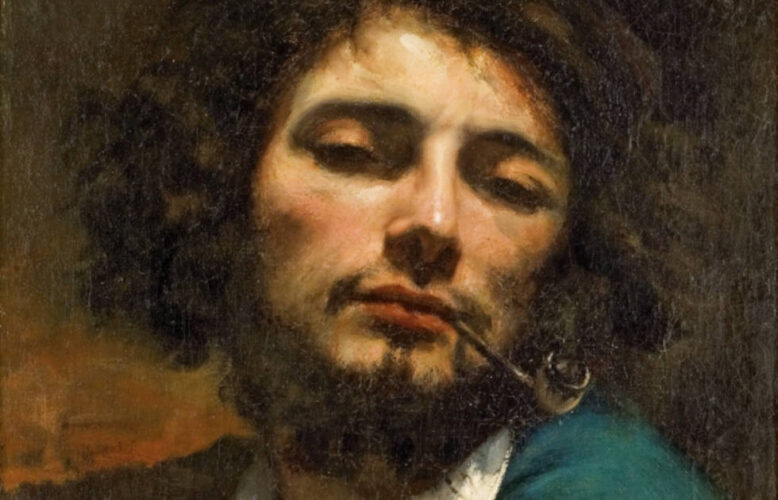

Im Zuge des aktuellen Interesses für die Kunst der Jahrhundertwende wird derzeit die „nordische Moderne“ wiederentdeckt. Der finnische Künstler Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) zählte um 1900 noch vor Edvard Munch zu den außerordentlich vielbeachteten Talenten des Symbolismus und Jugendstils. In Wien wurde seine Kunst von der Secession präsentiert, in Deutschland war er kurzzeitig Mitglied der „Brücke“ und zu Hause der gefeierte Wiederentdecker alter Sagen und der Volkskunst.

24. September 2024

Hier findeste du alle wichtigen Daten und Fakten zu Leben und Werk von Yoko Ono.

25. September 2024

Anhand bedeutender Werke von 13 Hauptakteuren zeichnet Carolyn Christov-Bakargiev sowohl die italienische Entstehung als auch den internationalen Einfluss der Arte Povera nach und widmet sich auch ihren Auswirkungen auf die Kunst der folgenden Jahrzehnte.

27. September 2024

Die drei frühesten Gemälde Monets von Paris stehen am Beginn der impressionistischen Bewegung und einer kleinen, konzentrierten Schau zum Bild der Stadt im Impressionismus. Mit rund 20 Werke der Malerei, Fotografie und Grafik.

1. Oktober 2024

6. Oktober 2024

Nicola Pisano eröffnete in Pisa eine eigene Werkstatt, deren erster belegter Auftrag die Anfertigung einer Kanzel für das Baptisterium war. Diese 1259/60 vollendete Kanzel gilt heute als die erste bedeutende Kanzel der italienischen Gotik.

8. Oktober 2024

Im Herbst 2024 widmet das Musée d'Orsay Gustave Caillebotte eine große Einzelausstellung mit bedeutenden Leihgaben der größten amerikanischen Museen.

11. Oktober 2024

Wann und wie gelangten diese Werke des französischen Impressionismus in die Niederlande? Und waren die Niederländer:innen überhaupt bereit, eine moderne Kunstbewegung aus Paris zu übernehmen? Welche Bilder ihren Weg in die Niederlande fanden, und welchen Weg sie kamen, klärt die Ausstellung in Amsterdam erstmals.

16. Oktober 2024

Zum ersten Mal greift das Musée Carnavalet ein einzelnes Jahr aus der Revolution heraus, zweifellos das komplexeste. „Paris 1793-1794, ein Revolutionsjahr“ markiert somit den Höhepunkt der revolutionären Rolle von Paris.

22. Oktober 2024

Orphismus | Mondrian | Milhazes | Rashid Johnson | Münter: Hier findest du eine Liste mit den Guggenheim-Ausstellungen von 2025.

22. Oktober 2024

23. Oktober 2024

3. November 2024

Egon Schieles Landschaften sind erfüllt von einer existenziellen Botschaft über die conditio humana. Die Hoffnung und das Versprechen des Frühlings und Sommers weichen dem Verfall und dem Tod, bevor der Zyklus von neuem beginnt.

9. November 2024

Das MoMA zeigt anlässlich der baldigen Abnahme von Henri Matisses "Der Swimmingpool" eine kleine Ausstellung mit zehn Cut-Outs.

17. November 2024

Die Sammlerin, Mäzenin, Mitbegründerin des MoMA, Lillie P. Bliss, wird in einer Ausstellung gewürdigt. Sie förderte die Moderne entgegen aller Widerstände!

22. November 2024

„Piet Mondrian: Ever further“ ist die erste Ausstellung der Ausstellungsreihe „Collection in Focus“, die Künstler aus der Guggenheim-Sammlung in den Mittelpunkt stellt.

25. November 2024

28. November 2024

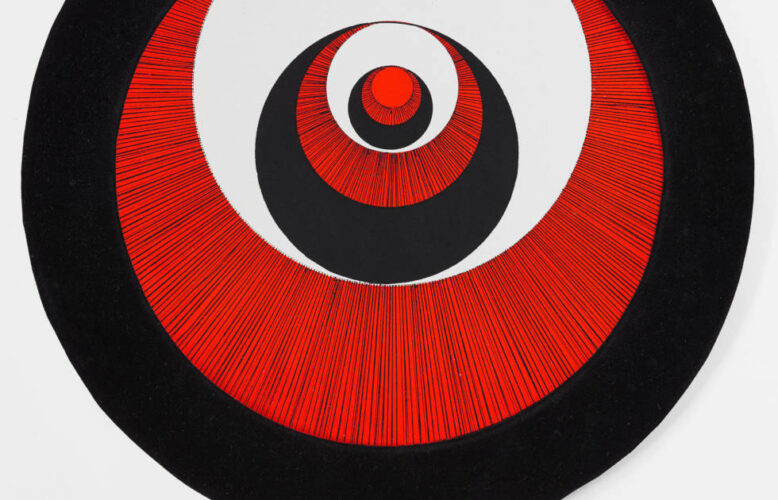

Die Tate Modern versammelt Künstler:innen, die sich von 1950 bis 2000 mit der optischen, kinetischen, programmierten und digitalen Kunst beschäftigt haben.

1. Dezember 2024

Das Kunstjahr 2025 wird von runden (und halbrunden) Geburts- und Todestagen geprägt werden. Einige davon sind in den Ausstellungsprogrammen der großen Museen wiederzufinden.

2. Dezember 2024

Schieles Selbstporträts und das in Teilen rätselhafte Werk von Anton Peschka stehen im Zentrum des Ausstellungsjahrs im Egon Schiele Museum in Tulln.

3. Dezember 2024

Alles in allem ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, mit dem das MoMA deutliche Akzente in Richtung Textilkunst, Designgeschichte und zeitgenössische Kunst setzt.

6. Dezember 2024

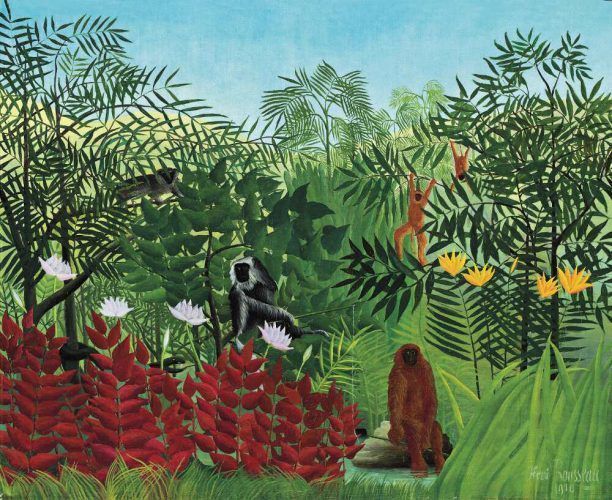

Dem malenden „Zöllner“ Henri Rousseau (Laval 1844–1910 Paris) und seinem Einfluss auf die internationale Avantgarde widmen die Fondazione Musei Civici di Venezia, unterstützt durch das Musée d’Orsay und das Musée de l’Orangerie, beide Paris, eine groß angelegte Ausstellung im Palazzo Ducale. Als Autodidakt und anfänglicher Freizeitmaler revolutionierte Rousseau die Kunst des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Heute ist er für seine Urwaldbilder und Traumlandschaften berühmt.

6. Dezember 2024

Henri Rousseau (Laval 21.5.1844–2.9.1910 Paris), Lebenslauf des Malers, besser bekannt als "Der Zöllner", Ehefrauen, Kinder, Lebensdaten, wichtigste Werke

9. Dezember 2024

Hier findest du alle wichtigen Informationen zu den Werken (Fotografien) und zum Leben von Francesca Woodman.

9. Dezember 2024

Hier findest du alle wichtigen Daten, Jahreszahlen und Ausstellungen von Francesca Woodman.

15. Dezember 2024

Eleganz & Totentanz: Wie gotische Meisterwerke die Entwicklung der Modernen Kunst beeinflussten: von Munch zu Kollwitz, Grünewald zu Dix, von Dürer zu Schjerfbeck.

15. Dezember 2024

26. Dezember 2024

Die Retrospektive der Künstlerin umfasst fast 200 Werke. Mit Gemälden, Skulpturen, Collagen, Mode, Filmen und Installationen zeigt die Ausstellung die erstaunliche Bandbreite von Kusamas multidisziplinärem Schaffen. Zehn „Infinity Mirror Rooms“ - ein Maßstab für Kusama-Ausstellungen - ermöglichen das Eintauchen in ihre Kunst. Erstmals zu sehen ist „Infinity Mirrored Room - My Heart is Filled to the Brim with Sparkling Light“ (2024).

30. Dezember 2024

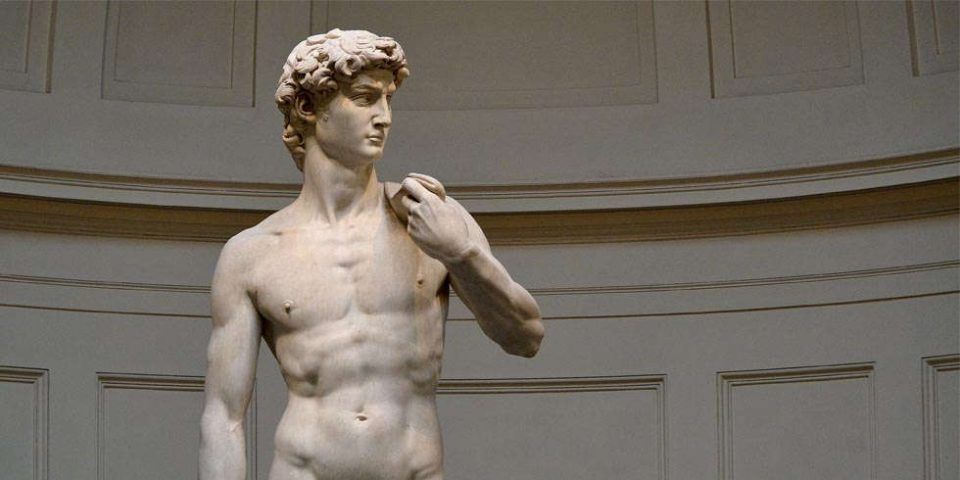

Hier findet du die wichtigsten Werke von Michelangelo Buonarroti in chronologischer Reihung: Madonnen, David, Fresken der Sixtina, Grabmäler, Architektur

31. Dezember 2024

Vincent van Goghs „Schwertlilien“ (1889) wird im Herbst 2024 aus der Perspektive der modernen Konservierungswissenschaft analysiert. Die Ausstellung zeigt, wie das Licht- und Farbverständnis des Künstlers seine Malpraxis beeinflusste.

1. Januar 2025

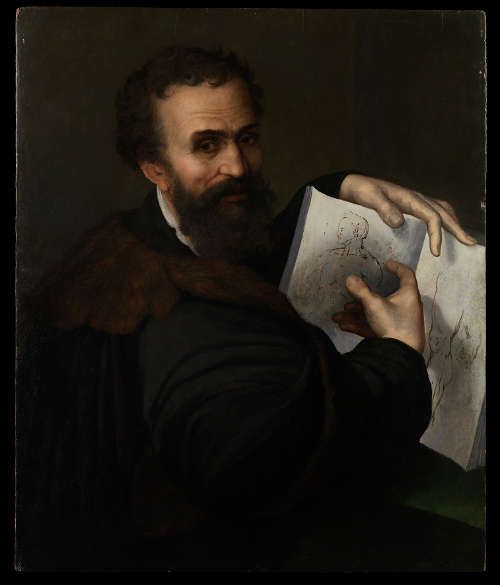

Hier findest Du alle wichtigen Daten und Fakten zum Leben von Michelangelo Buonarroti (Biografie, wichtige Werke, Freundschaften, Aufträge und Ereignisse).

1. Januar 2025

Hier findest Du die wichtigsten Informationen zu Michelangelos Decke der Sixtinischen Kapelle von Auftragserteilung, Konzept, Ikonografie, Bedeutung bis Ausführung und Restaurierungen.

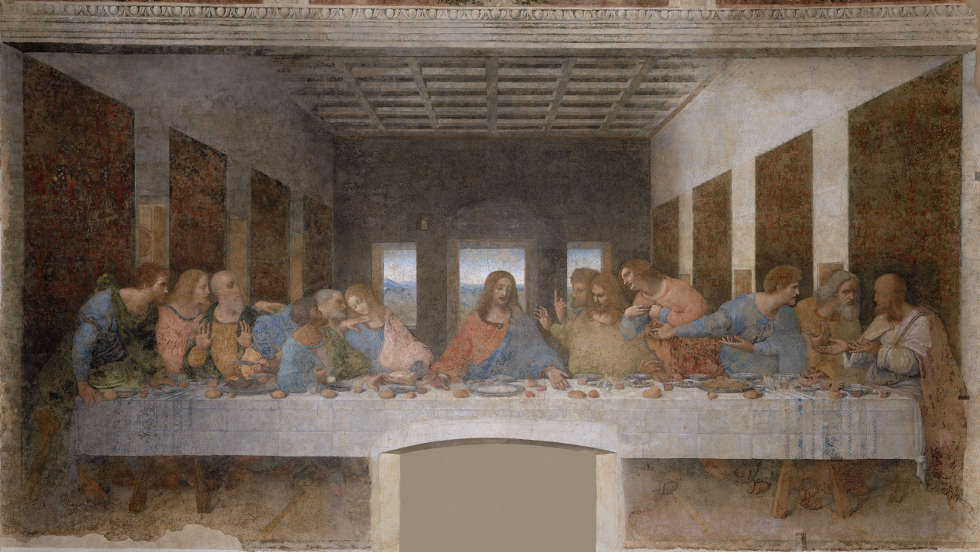

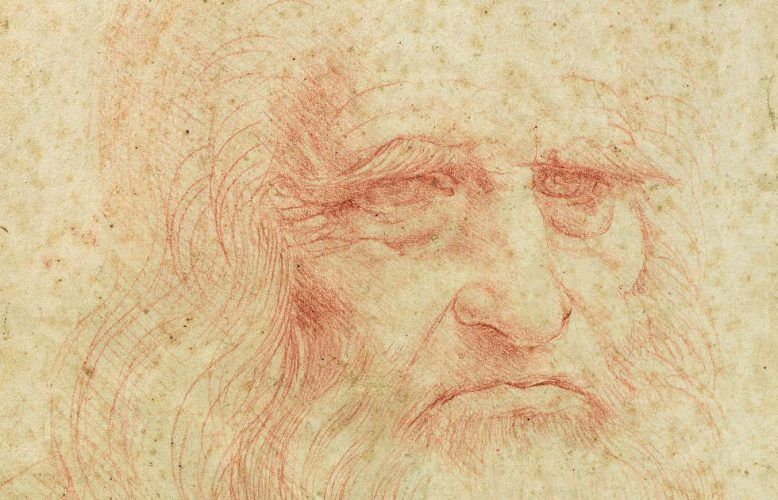

5. Januar 2025

Leonardo da Vinci (1452–1517) war ein homo universalis, ein Universalgelehrter der Renaissance. Als Maler wie als Anatom, Erfinder und Bildhauer revolutionierte er die Kunst seiner Zeit. Heute sind 31 Werke – Gemälde, bildwürdige Kartons (schwarz-weiße Kreidezeichnungen auf Papier) – von ihm bekannt. Seine berühmtesten Werke sind zweifellos die „Mona Lisa“ und das „Abendmahl“ – aber auch seine vielfältigen Madonnen-Bilder zeigen Leonardo als erfindungsreichen Schöpfer bewegter und bewegender menschlicher Figuren.

7. Januar 2025

Hier findest Du alle wichtigen Informationen zur "Schlacht von Anghiari": Auftrag – Ikonografie – Ausführung – Anbringungsort – Zeichnungen – Wettbewerb Leonardos mit Michelangelo

7. Januar 2025

Hier findest Du die wichtigsten Informationen zur „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci: Persönlichkeit – Auftrag – Arbeitsfortschritt – Datierung – Zeitgenössische Quellen – „Mona Lisa“ im Louvre

8. Januar 2025

Hier findest Du die wichtigsten Informationen zur „Anna selbdritt“ von Leonardo: Beschreibung, Auftragserteilung, Material, zeitgenössische Quellen, Bedeutung, Bestimmungsort und Funktion, „Anna selbdritt“ für die Sala del Gran Consiglio?, vorbereitende Zeichnungen.

9. Januar 2025

Der Österreich-Pavillon auf der 61. Biennale von Venedig im Jahr 2026 wird von der international renommierten österreichischen Performancekünstlerin Florentina Holzinger (*1986, Wien) gestaltet. Holzinger wird für den Biennale-Beitrag unter dem Arbeitstitel „Seaworld Venice“ mit der Kuratorin Nora-Swantje Almes sowie einem Team aus Performer:innen, Musiker:innen, Stunt-Koordinator:innen und Produzent:innen zusammenarbeiten.

15. Januar 2025

Diese Pariser Ausstellung unterstreicht 2025 den Umfang, den Reichtum und die Komplexität ihres Werks in fünf thematischen Abschnitten: Lernen durch Beobachtung, Familienporträts, „Ich male Menschen, um sie kennen zu lernen“, „Die wahre Theorie ist die Natur, die sie vorschreibt“, „Der Akt: ein weiblicher Blick“.

15. Januar 2025

Die große Frühjahrs-Ausstellung der ALBERTINA MODERN stellt eine der bedeutendsten Privatsammlungen Deutschlands – die Sammlung Viehof aus Mönchengladbach – erstmals in Österreich vor. Diese bietet einen Überblick über die deutsche Kunst der letzten 60 Jahre von Gerhard Richter bis Anne Immhof und Katharina Grosse.

22. Januar 2025

Um 1280 malte Cimabue die „Maestà“ (Louvre) für die Kirche San Francesco in Pisa. Der Louvre untersucht die bedeutende gotische Tafel und „Die Verspottung Christi“.

24. Januar 2025

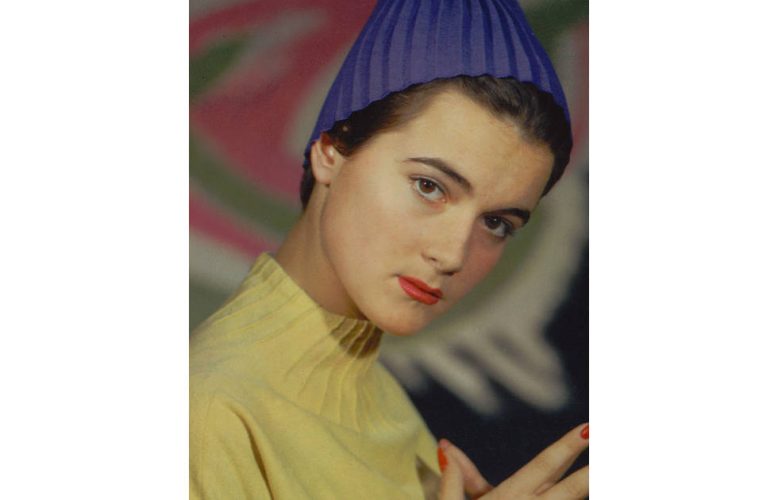

Die Foto-Ausstellung „True Colors. Farbfotografie 1939–1955“ in der Albertina Modern in Wien widmet sich den Entwicklungen nach der Erfindung des Farbumkehrfilms durch Kodak 1935 und Agfa 1936.

3. Februar 2025

Hier findest du eine Liste mit allen Ausstellungen im Belvedere, Unteren Belvedere und Belvedere 21 für das Jahr 2025.

7. Februar 2025

Die Ausstellung erkundet ein Jahrhundert panafrikanischer figurativer Malerei mit Themen wie Freude, Ausgelassenheit, Alltag, Sinnlichkeit und Spiritualität anhand von über 140 Gemälden von 100 Künstler:innen.

8. Februar 2025

9. Februar 2025

Die in enger Abstimmung mit Axel Hütte entstandene Schau vereint 33 Werke aus den Jahren 1997 bis 2024.

13. Februar 2025

Äthiopischer Künstler upcycelt Elektroschrott zu ästhetischen Kompositionen, die Topografie, Figuration und Farbfelder andeuten.

17. Februar 2025

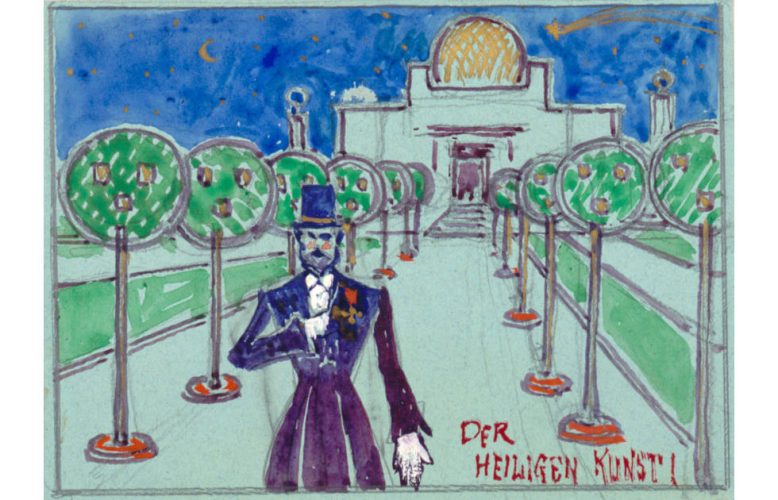

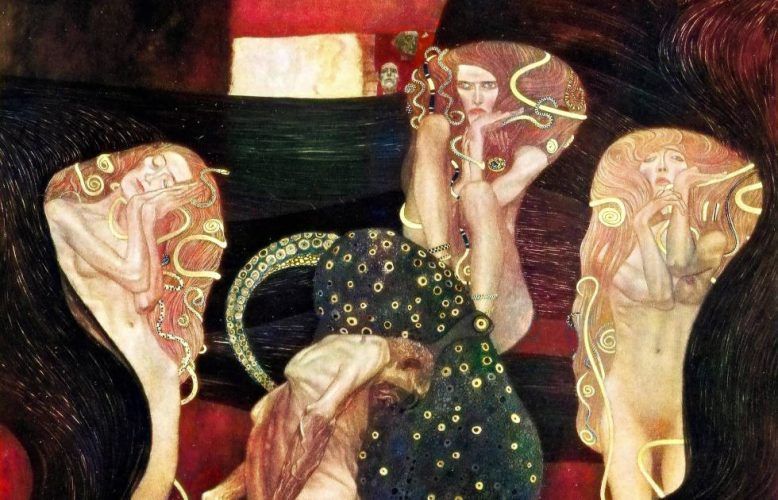

Gustav Klimt (1962-1918) begann als Dekorationsmaler, durchlebte in den 1890ern eine Krise, gründete die Wiener Secession und wurde schlussendlich der berühmt-berüchtigte "Maler der Frauen".

23. Februar 2025

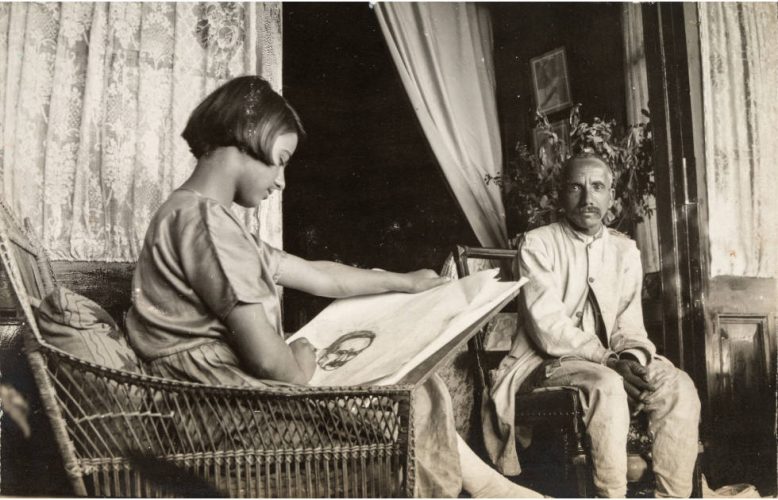

Umrao Sher-Gil als Fotograf, Amrita Sher-Gil als Malerin und Ervin Baktay als Kunsthistoriker und Indologe führten ein kreativ-künstlerisches Leben. Die Ausstellung in Delhi präsentiert das Leben der Familie sowie die miteinander verflochtenen kreativen und wissenschaftlichen Tätigkeiten.

26. Februar 2025

Leonor Fini beschäftigte sich mit grundlegenden Fragen der Gesellschaft. Sie hinterfragte in ihrer Kunst Geschlechterrollen, Identität, Zugehörigkeit, etablierte Familienmodelle, Männlichkeit und Weiblichkeit. Der Palazzo Reale widmet der geheimnisvollen Surrealistin eine Einzelausstellung.

2. März 2025

Diese karriereumspannende Ausstellung der Tate Britain wird in einer Abfolge großformatiger Installationen Gemälde, Schriften, Stickereien und Zeichnungen neben Atkins‘ Bewegtbilder zusammenbringen.

4. März 2025

Biografie (Lebenslauf), Werke (Bilder) und die wichtigsten Ausstellungen des 1945 in Deutschland geborenen Anselm Kiefer.

4. März 2025

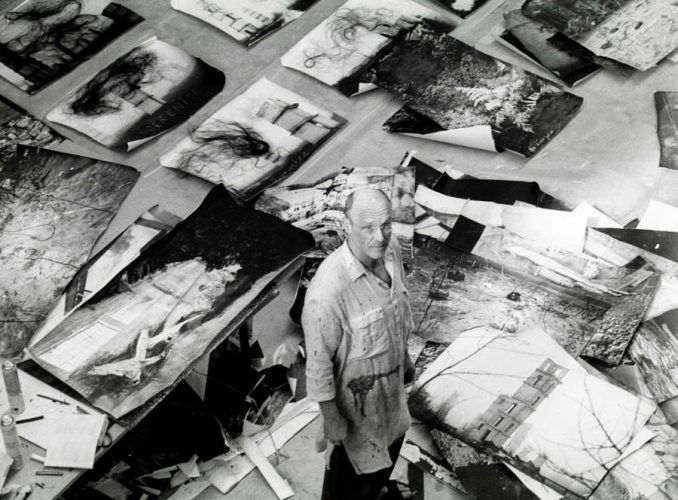

Sag mir wo die Blumen sind ist der Titel einer neuen, 24 Meter langen Installation von Anselm Kiefer im Stedelijk Museum Amsterdam. Neben den Werken aus der Sammlung ptäsentiert das Van Gogh Museum die langjährige Beziehung des Künstlers zu Vincent van Gogh. Außerdem arbeitet Kiefer an neuen Bildern mit Bezug zum Impressionisten.

7. März 2025

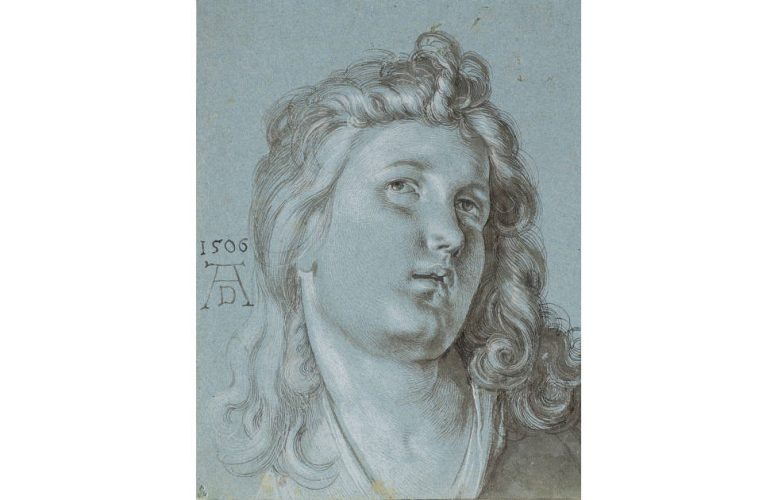

Das Zeichnen in Hell und Dunkel auf farbigen Untergründen von Leonardo da Vinci bis Albrecht Dürer steht im Zentrum dieser Ausstellung der Albertina 2025.

12. März 2025

Anlässlich der großzügigen Schenkung eines rund 60-teiligen Konvoluts von Henriette Friis widmet das MAK Meisen Kimonos und Haoris aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Ausstellung.

13. März 2025

Porträt von Prinz William Nii Nortey Dowuona von Gustav Klimt aufgetaucht und auf der TEFAF angeboten.

19. März 2025

Kaiser Rudolf II. war ein außergewöhnlicher Sammler, dessen Hofkünstler zu den besten Europas gehörten. Der Louvre kooperiert für die Ausstellung mit der Narodni Gallery in Prag.

21. März 2025

"Gaze" ist der Titel der ersten Einzelausstellung von Jenny Saville in Österreich. Die Britin bringt schonungslose Darstellungen nackter Körper mit.

28. März 2025

Am 5. Juni 1905 gründeten die vier Architekturstudenten Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleyl die expressionistische Künstlergruppe Brücke. Das Gründungsdatum vor 120 Jahren soll mit einer Jubiläumsausstellung gefeiert werden — 120 Berliner:innen stellen 120 Lieblingswerke vor.

29. März 2025

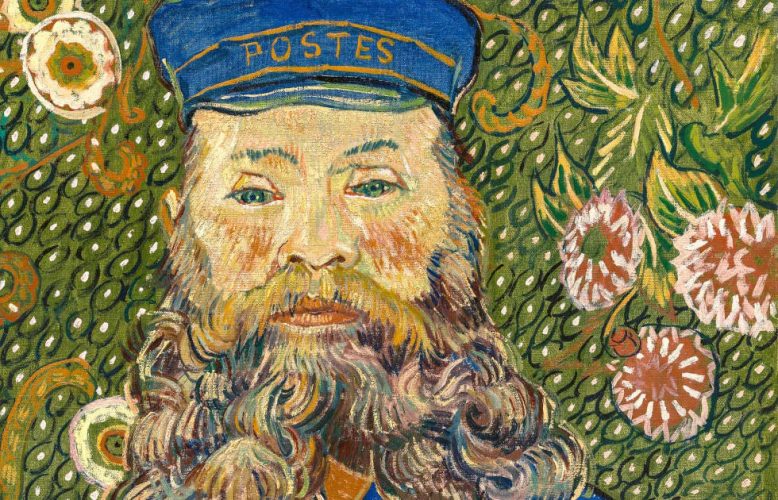

Vincent van Goghs (1853–1890) Leidenschaft für die Porträtmalerei erblühte zwischen 1888 und 1889, als der Künstler während seines Aufenthalts im südfranzösischen Arles mehrere Porträts einer benachbarten Familie schuf – des Postboten Joseph Roulin, seiner Frau Augustine und ihrer drei Kinder Armand, Camille und Marcelle. Erstmals versammelt diese Ausstellung die Bildnisse der Familie Roulin.

4. April 2025

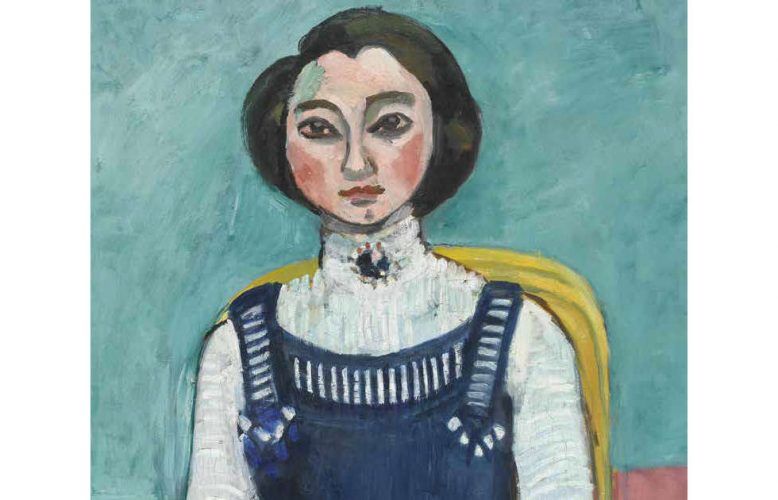

Marguerite Emilienne Matisse (1894–1982) war das älteste Kind des Künstlers. Ihr Vater schuf ca. 30 Porträts von der mutigen Widerstandskömpferin im 2. Weltkrieg.

2. Mai 2025

European Realities zeichnet erstmals Realismusbewegungen in Italien, Frankreich und Deutschland sowie in nord-, mittel- und südosteuropäischen Ländern nach.

6. Mai 2025

Damien Hirst wurde in den 1990er Jahren mit seinen ikonischen Gemälden (Mandalas mit Schmetterlingen), Skulpturen (in Formaldehyd eingelegte Tiere) und Installationen weltweit bekannt. Weniger beachtet wurden bisher die Zeichnungen des britischen Künstlers, die die ALBERTINA MODERN nun erstmals in einem Museum präsentiert.

8. Juni 2025

Meret Oppenheim: Biografie Lebenslauf von Meret Oppenheim (1913–1985) 6.10.1913 Meret Oppenheim wurde am 6. Oktober 1913 in Charlottenburg bei Berlin geboren. Ihre Eltern sind Eva und […]

13. Juni 2025

18. Juni 2025

Pontus Hulten prägte als Gründungsdirektor des Centre Pompidou dessen Gestaltung und Ausrichtung. In Niki de Saint Phalle und Yves Tanguy fand er Kunstschaffende, deren Werke zum Anfassen bestimmt waren.

20. Juni 2025

Die Ausstellung rückt Künstlerinnen* und geschlechterdiverse Personen ins Zentrum der Moderne – nicht als Randnotiz, sondern als radikale Akteur:innen einer Zeit des Umbruchs. Ihre Lebenswege und […]

20. Juni 2025

2021 erhielt das Centre Pompidou eine äußerst großzügige Schenkung von Bruno Decharme: 921 Werke von 242 Künstler:innen aus dem 18. bis zum 21. Jahrhundert. Da das Centre Pompidou 2025 für eine mehrjährige Restaurierung geschlossen wird, springt das dann neu eröffnete Grand Palais als Ausstellungsort ein.

21. Juni 2025

Zur Ausstellung „Paris Noir“ veröffentlicht das Centre Pompidou einen siebenteiligen Podcast, der die Ziele der Schau und das kulturelle Klima gut aufschlüsselt. ARTinWORDS bietet eine Nachlese […]

21. Juni 2025

Am Anfang steht ein Ort: 25 bis, rue des Écoles, ein Steinwurf von der Sorbonne entfernt. Dort gründet Alioune Diop 1947 die Buchhandlung und Verlagsplattform Présence […]

21. Juni 2025

Mitten im Herzen der Ausstellung breitet sich ein Raum in Kreisform aus – eine sinnliche Hommage an das, was der Dichter und Philosoph Édouard Glissant (1928–2011) […]

21. Juni 2025

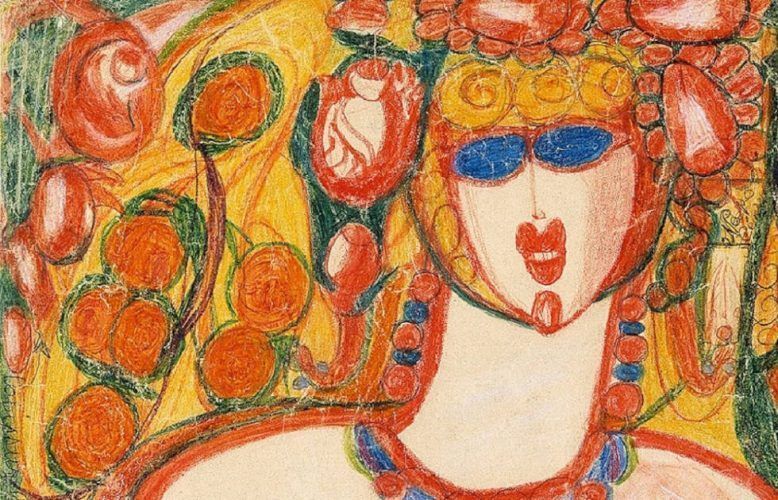

Zwischen den Inseln der Karibik, den Küsten Afrikas und den Ateliers in Paris entsteht in der Nachkriegszeit eine einzigartige Form des Surrealismus – tief durchdrungen von […]

21. Juni 2025

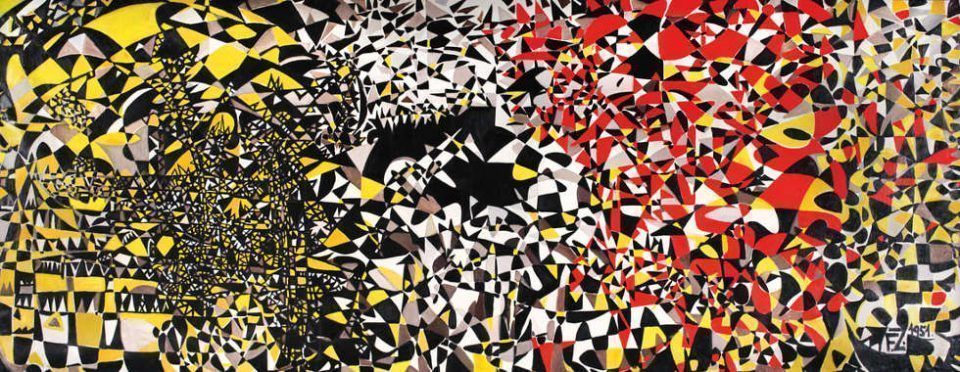

In den späten 1950er und 1960er Jahren formierte sich in Paris eine neue Sprache der Abstraktion – und afro-diasporische Künstler:innen prägten diese entscheidend mit. Inspiriert von […]

21. Juni 2025

Die 1960er Jahre waren geprägt von weltweiten Unabhängigkeitsbewegungen. Besonders die afrikanischen Dekolonisierungen stärkten das pan-afrikanische Bewusstsein – mit Paris als einer seiner intellektuellen Knotenpunkte. Das “World […]

21. Juni 2025

5. Juli 2025

Abstraction-Création war ein Netzwerk von Künstlerinnen und Künstlern zur Förderung der Abstrakten Kunst in Paris (1931–1937). Die Ausstellung zeigt die liberale Haltung der Kunstschaffenden und deshalb alle "Spielarten" ungegensätndlichen Gestaltens. | 2025/26

8. Juli 2025

10. Juli 2025

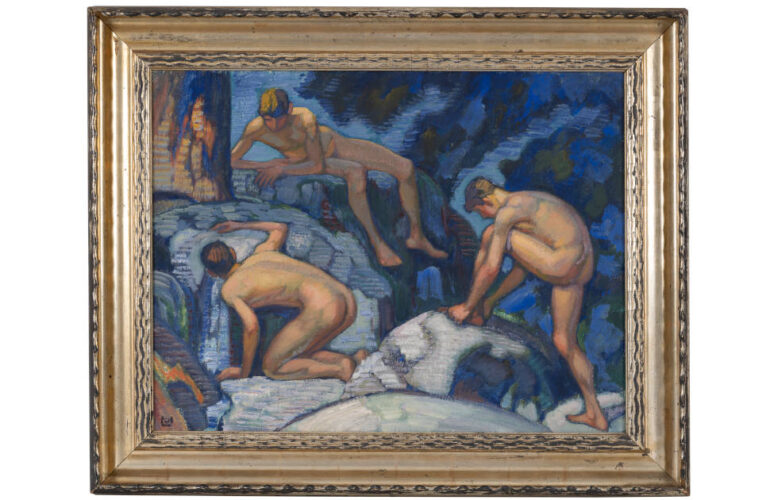

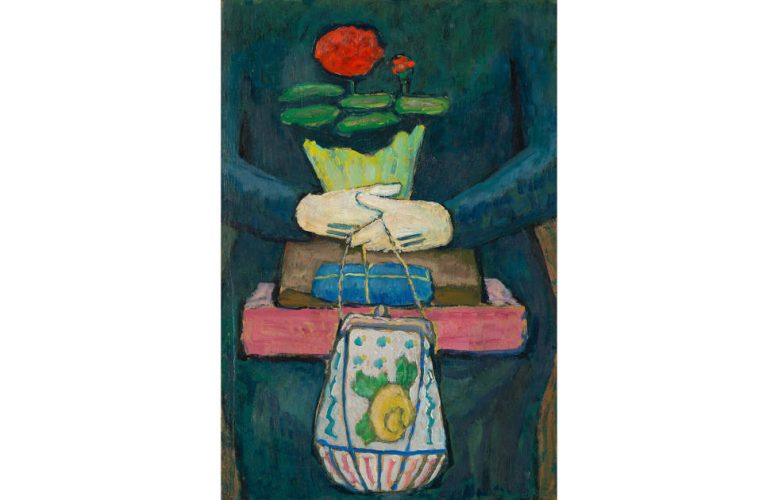

Im Zeitraum zwischen 1880 und 1920, in dem die moderne skandinavische und finnische Kunst eine Hochphase erlebte, entwickelten Künstler:innen eine neue Bildsprache. Die rund 70 Gemälde stammen vornehmlich aus einer hochkarätigen norddeutschen Kunstsammlung, zu der das MKdW exklusiven Zugang hat.

11. Juli 2025

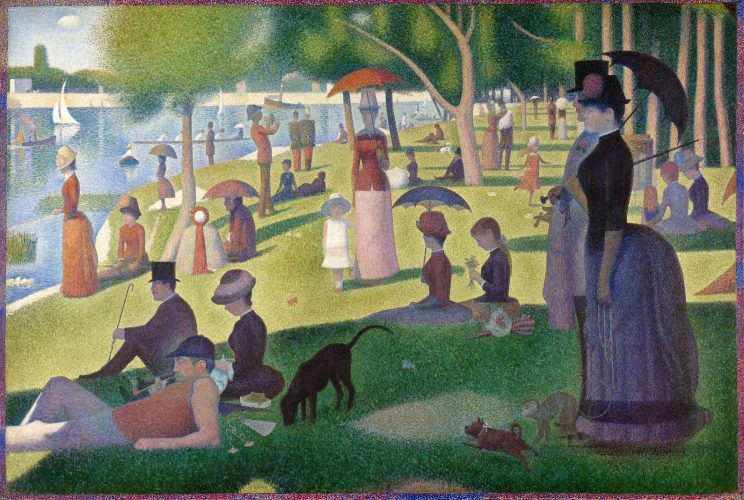

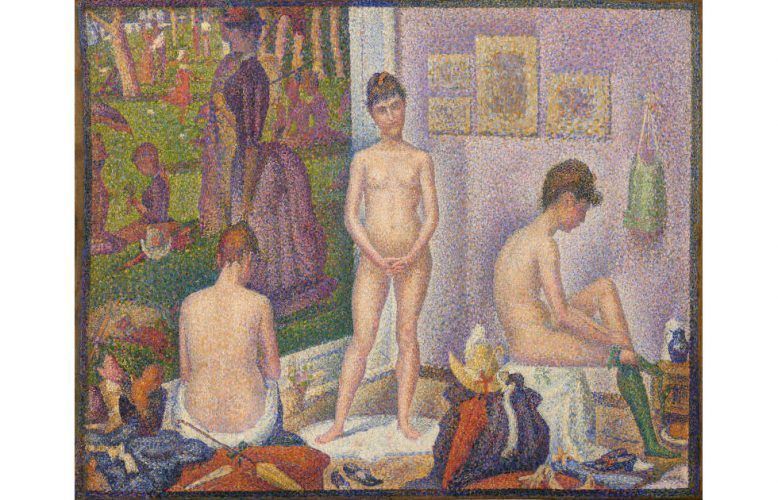

Georges Seurat (1869–1891) hat zwar ein quantitativ überschaubares Werk hinterlassen, dennoch ist es von höchster Bedeutung für die Entwicklung der Malerei im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das Frühwerk von Seurat, der 1878/79 im Atelier von Henri Lehmann studierte und sein Studium nach dem Besuch der vierten Impressionisten-Ausstellung 1879 abbrach, ist tief geprägt vom Impressionismus...

12. Juli 2025

Erstmals zeigt das Museum Wiesbaden die Künstlerinnen des "Blauen Reiter"! Mit Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, Erma Bossi, Maria Marc, Elisabeth Erdmann-Macke, Sonia Delaunay-Terk, Emmi Dresler, Elisabeth Epstein, Natalja Gontscharowa, Else Lasker-Schüler und die fast unbekannten Olga Meerson sowie Carla Pohle.

13. Juli 2025

Die Ausstellung der Tate Modern wird wichtige Beispiele dieser Textilien, Gemälde und Arbeiten auf Papier aus den 1970er, 80er und 90er Jahren zusammenbringen, von denen viele noch nie außerhalb Australiens gezeigt wurden.

15. Juli 2025

Mit über 50 Werken ist „Renoir und die Liebe“ die bedeutendste Ausstellung zum Werk des französischen Impressionismus in Großbritannien seit zwanzig Jahren.

16. Juli 2025

Anhand ausgesuchter Skulpturen Wotrubas und signifikanter Werke zeitgleich tätiger Kolleg:innen sollen grundlegende Fragen der Bildhauerei nach 1945 zu adressiert werden.

18. Juli 2025

Georges Seurat: Biografie Tod „Eine plötzliche, dumme Krankheit raffte ihn innerhalb weniger Stunden dahin, als er kurz vor dem Triumph stand: Ich verfluche die Vorsehung und […]

20. Juli 2025

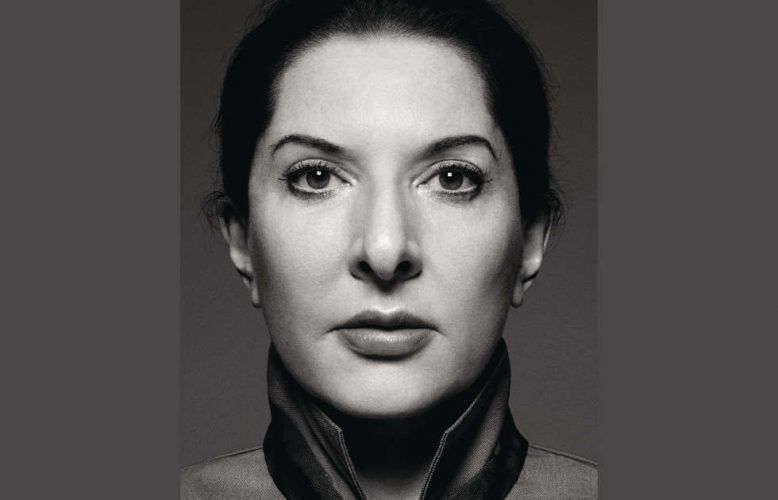

Marina Abramović (* 1946) ist eine Pionierin der Performance-Kunst und einer der berühmtesten lebenden Künstlerinnen der Gegenwart. Hier findest du alle wichtigen Ereignisse, Ausstellungen und Performances!

20. Juli 2025

Dem Maler der reinen Farben widmet die bedeutende Pariser Institution eine Sonderausstellung kurz bevor sie im Herbst/Winter 2025 ihre Tore für etwa fünfjährige Renovierung schließt.

25. Juli 2025

Die ALBERTINA zeigt ein Konvolut von über 800 Zeichnungen - Aquarelle und Karikaturen - der sog. Hagengesellschaft, einer der Keimzellen der Wiener Moderne und der Wiener Secession.

3. August 2025

Wie hat Klimt gearbeitet? Welche Materialien hat er - u.a. für seine goldenen Bilder - verwendet? Wie hat er einzelne Bilder konzipiert? Ein weiterer Höhepunkt der Schau ist das Ergebnis der mehrjährigen Kooperation des Belvedere mit Google Arts & Culture, die 2019 in Angriff genommene hypothetische Rekonstruktion der Farbigkeit von Klimts Fakultätsbildern.

8. August 2025

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938): Lebenslauf und Chronologie von seiner Ausbildung zur Gründung der "Brücke", die Berliner Jahre, Kirchner im Ersten Weltkrieg und seine Drogensucht, Entzug und Leben in Davos bis zum tragischen Selbstmord des Künstlers 1938.

10. August 2025

In Gedenken an das „First World Festival of Negro Arts“ in Dakar, wo traditionelle afrikanische Kunst mit europäischer Moderne & zeitgenössischer Kunst verglichen wurde.

10. August 2025

Die Ausstellung zeigt Angst im Werk von Edvard Munch und verbindet dieses existenzielle Thema mit zeitgenössischen Positionen.

12. August 2025

Francisco de Zurbarán: Biografie Wer war Francisco de Zurbarán? Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos 7.11.1598–27.8.1664 Madrid) war ein spanischer Maler des Barock. Sein Œuvre ist […]

13. August 2025

Hier findest du eine umfassende Biografie von Murillo, incl. Lebenslauf.

16. August 2025

Nam June Paik: Biografie Nam June Paik (Seoul 20.7.1932–29.1.2006 Miami Beach) war ein aus Korea stammender US-amerikanischer Komponist und bildender Künstler der Fluxus Bewegung. Er arbeitete […]

17. August 2025

Das signierte und datierte Gemälde zeigt in der Bildmitte einen vom oberen Bildrand überschnittenen Baum, der die Komposition teilt. Ein Tisch umschließt den Baum in der […]

23. August 2025

Hier findest du alle Ausstellungen der Kunsthalle Hamburg im Jahr 2026. Viel Spiel Spaß beim Stöbern und Entdecken!

25. August 2025

Peggy Guggenheim eröffnete im Januar 1938 eine Galerie in London, die zum Kern ihrer berühmten Sammlung werden sollte. Von Marcel Duchamp und Nellie Diesburg beraten, konzentriete sich die New Yorkerin auf Kunst des Surrealismus und der Abstraktion.

25. August 2025

Hier findest du alle wichtigen Daten und Fakten über Fra Angelico, sein Leben (wenig dokumentiert) und seine Werke.

31. August 2025

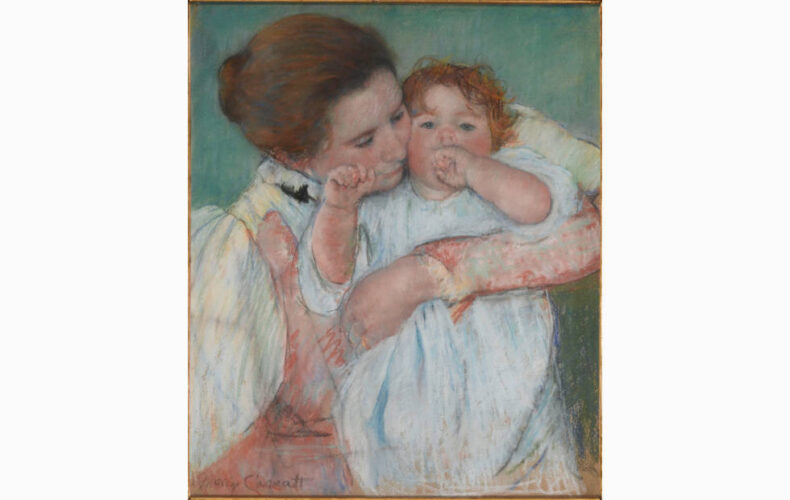

Zum 100. Todestag im Jahr 2026 ehrt die National Gallery of Art in Washington die bahnbrechenden amerikanischen Impressionistin Mary Cassatt (1844–1926).

31. August 2025

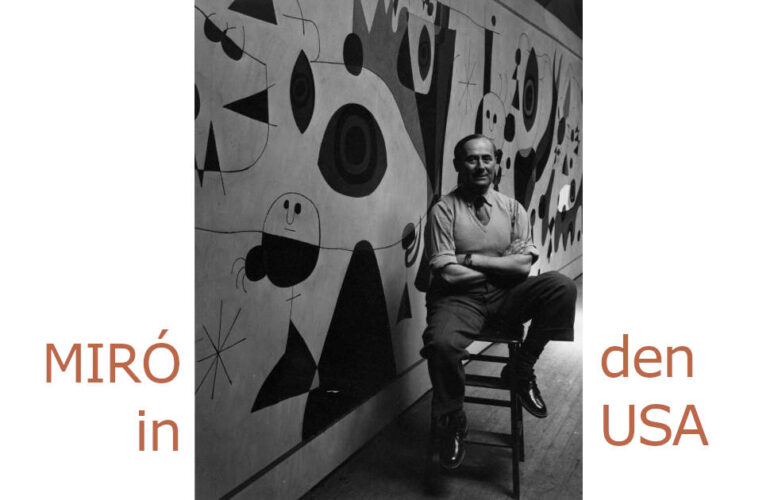

Welchen Einfluss hatte die junge amerikanische Kunst auf Joan Miró? Und wie beeinflusste er seine Kolleg:innen? Die Philipps Collection zeigt 2026 eine Ausstellung über den damals schon weltberühmten Miró und seine Beziehung zur amerikanischen Kunst(szene).

3. September 2025

William Kentridge (* 1955) ist ein südafrikanischer Künstler, der anfangs am Theater arbeitete und seit den 1980er Jahren im Kunstkontext ausstellt. Alle wichtigen Fakten zu seiner Ausbildung, Arbeiten für Theater und Bühne, Teilnahmen an Biennalen.

8. September 2025

Im Frühjahr 2026 zeigt das MoMA eine große Ausstellung zu Marcel Duchamp. Die Zusammenarbeit mit Philadelphia und Paris macht die mit 300 Kunstwerken bestückte Schau zu einem Ausstellungshighlight des kommenden Jahres!

11. September 2025

Petrit Halilaj (*1986) zeigt seine erste große institutionelle Einzelausstellung in Berlin. Im Mittelpunkt steht eine raumgreifende, partizipatorische Installation, die das Potenzial des kollektiven Träumens erkundet, offene, emanzipatorische Welten hervorzubringen.

13. September 2025

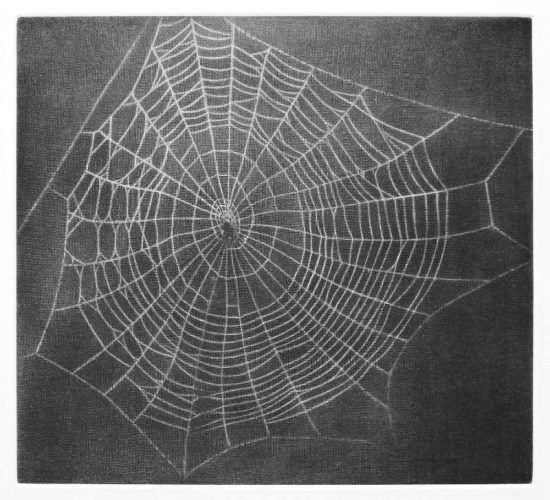

Vija Celmins (*25.10.1938, Riga): Hier findest du alle wichtigen Daten und Informationen zu Vija Celmins' Leben und Ausstellungen.

14. September 2025

Hier findest Du einen kurzen Überblick der wichtigsten Ereignisse des Dadaismus in der Schweiz und Deutschland, die wichtigsten Portagonist:innen, die wichtigsten Ausstellungen.

16. September 2025

Die 2025 in Paris versammelten „Werke auf Papier“ sind entweder vorbereitend für Gemälde oder eigenständig und in den sechs Jahrzehnten seines Schaffens, von 1947 bis 2004, entstanden.

18. September 2025

Das NORDICO zeigt 2025/26 den Wiederaufbau von LInz (1945-1955) zwischen Bombenruinen und Barackenlagern, die Fotografien erzählen von Kriegsschäden, den amerikanischen und sowjetischen Besatzern aber auch vom Friedenskongress und Demokratisierungsprozess (1950).

18. September 2025

Eleganz & Totentanz: Wie gotische Meisterwerke die Entwicklung der Modernen Kunst beeinflussten: von Munch zu Kollwitz, Grünewald zu Dix, von Dürer zu Schjerfbeck.

25. September 2025

Jenny und Sidney Brown sammelten ab etwa 1907 Meisterwerke des französischen Impressionismus, allen voran Bilder von Cézanne, Gauguin und Renoir. Das Belvedere zeigt 2025 erstmals die hochqualitativen Gemälde, während die Villa Brown in Langmatt restauriert wird.

25. September 2025

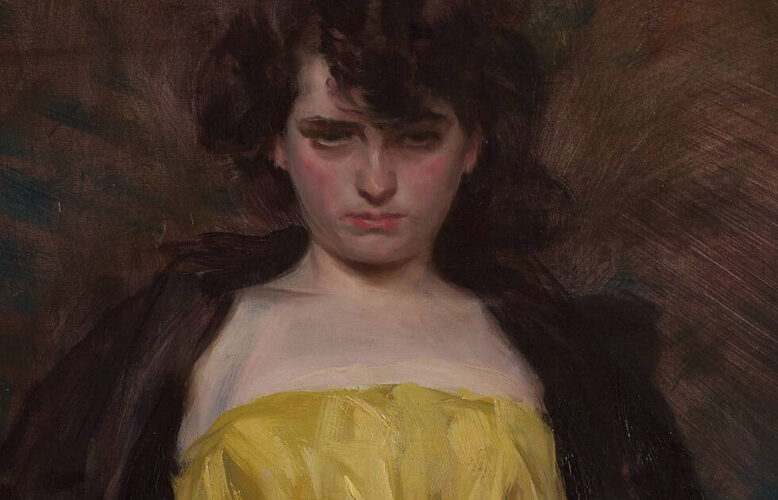

Erstmals zeigt die Hamburger Kunsthalle das Werk des schwedischen Superstars Anders Zorn. Um 1900 zählte der Impressionist zu den berühmtensten Künstlern der westlichen Welt. Weit gereist, hatte er sich in den 1880ern in Paris vom Aquarellisten zum gefragten Porträtisten hochgearbeitet. In Hamburg malte er Anfang Dezember 1891 den Hafen. Seine virtuos ausgeführten Landschaften, Genreszenen und Bildnisse in Öl, aber auch Zorns atmosphärische Radierungen werden das Publikum begeistern!

26. September 2025

Im Frühjahr 2026 zeigt das Museum Frieder Burda Meisterwerke des Fotorealismus von den 1960ern bis heute, mit Werken von Richard Estes, Ralph Goings, Karin Kneffel, Gerhard Richter, Raphaella Spence uvm.

27. September 2025

Das K20 in Düsseldorf zeigt Kunst von queeren Kunstschaffenden der Moderne. Zwischen den 1910er und 1950er Jahren konnten queere Künstler:innen erstmals mehr oder weniger offen ihre geschlechtliche Identität in ihrer Kunst thematisieren. Düsseldorf widmet erstmals im deutschsprachigen Raum diesem bisher "übersehenen" Aspekt eine wichtige Gruppenausstellung, die von den 1910er bis in die 1950er reicht.

29. September 2025

Es ist im Herbst 2025 im KHM eine Ausstellung zu Michaelina Woutier geplant. Bisher gibt es noch keine Ankündigung, wie diese erste Historienmalerin des Barock – ihr Hauptwerk ist in der Sammlung des KHM – vorgestellt wird.

1. Oktober 2025

Suzanne Duchamp (20.10.1889–11.9.1963): Kindheit, Ausbildung, Familie, Werke - hier findest du alle wichtigen Informationen zu Suzanne Duchamps Leben und Werk.

3. Oktober 2025

Mehr als 70 Gemälde geben im Museum Frieder Burda einen opulenten Überblick über die Entwicklung des deutschen Impressionismus, ausgehend von Max Liebermann, Lovis Corinth, Max Slevogt und Wilhelm von Uhde. | 2025/26

9. Oktober 2025

Die Pionierin der Dada-Bewegung, Suzanne Duchamp (1889–1963), erstmals umfassend in einer Einzelausstellung gewürdigt. Anhand von abstrakten Gemälden, experimentellen Collagen bis hin zu figurativen Darstellungen zeigt die Retrospektive das vielseitige Schaffen der Künstlerin von den 1910er und 1920er Jahren bis zu abstrakten Kompositionen des Spätwerks.

10. Oktober 2025

Joan Miré reiste zwischen 1947 und 1968 sieben Mal in die USA, schuf monumentale Dekorationen und setzte sich mit der amerikanischen Nachkriegskunst auseinander. Im Herbst 2025/Winter 2026 zeigt die Fundació Joan Miró die erste Ausstellung zu Miró in den USA.

13. Oktober 2025

Der Kaiserring – Kunstpreis der Stadt Goslar, genannt Goslaer Kaiserring, wird seit 1975 jährlich an einen zeitgenössischen bildenden Kunstschaffenden vergeben. Die Stadt Goslar und der „Verein zur Förderung moderner Kunst Goslar e. V.“ prämieren damit das Lebenswerk, wobei der Preis selbst undotiert ist.

19. Oktober 2025

Im Frühjahr 2026 würdigt das Leopold Museum den französischen Maler des Realismus Gustave Courbet (1819–1877).

4. November 2025

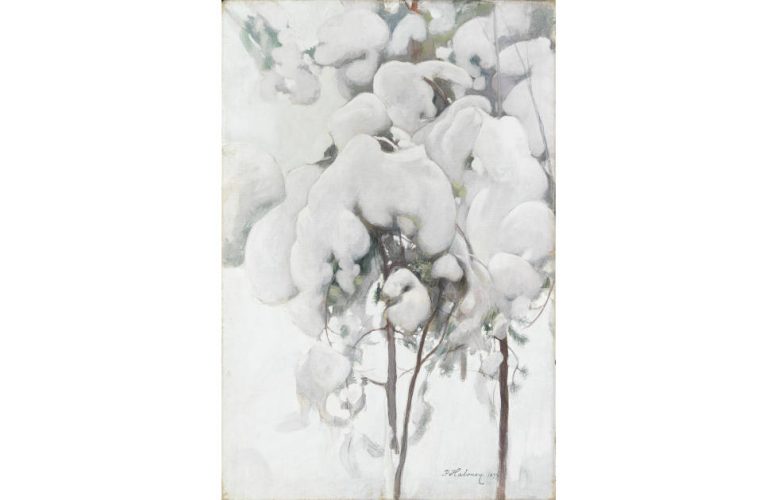

Pekka Halonen (1865–1933), finnischer Landschaftsmaler des Realismus (finn. Nationalromantik), erstmals in Paris.

7. November 2025

Gabriele Münter in New York ist eine wegweisende Ausstellung, die sich auf die Jahre 1908 bis 1920 konzentriert. Durch das Integrieren von späteren Werken wird der anhaltende Drang der Künstlerin spürbar, zu experimentieren und sich anzupassen.

9. November 2025

Anlässlich der 100. Wiederkehr von Mary Cassatts Todestag zeigt das Musée d'Orsay 2026 eine Ausstellung zu Leben Werk der Impressionistin.

9. November 2025

2027 zeigt die Tate Modern eine Ausstellung zum späten Monet und seinen Seerosen-Bildern.

9. November 2025

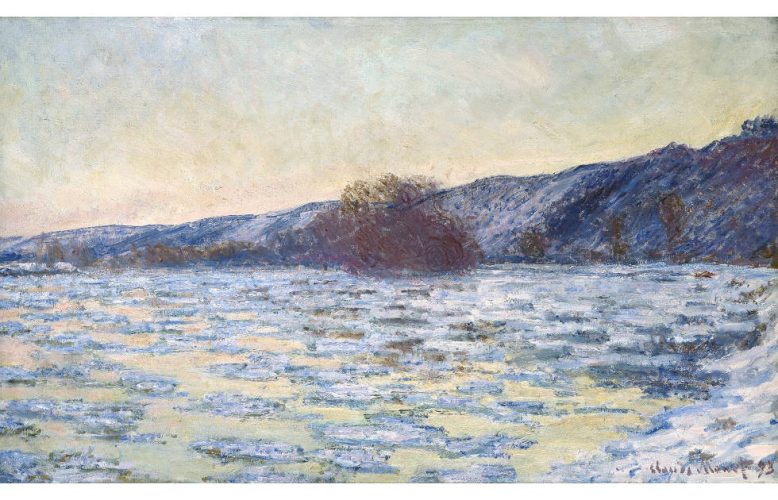

Seit Mai 1927 ist der berühmte Seerosen-Zyklus von Claude Monet im Musée de l’Orangerie zu sehen. Auf insgesamt 91 Metern entwickelte der Maler eine „große Dekoration“ des Impressionismus. 100 Jahre nach dem Tod Monets widmet das Pariser Museum diesem Werkzyklus eine Ausstellung, in der das Verhältnis Monets zu Zeit und Wetter im Zentrum stehen.

9. November 2025

1908 schuf Claude Monet eine Serie von Ansichten des Canal Grande, des Dogenspalasts und von der Kirche Sa Maria Maggiore in Venedig. Das Brooklyn Museum widmet den impressionistischen Bildern 2025 eine Sonderausstellung.

9. November 2025

Anthonis van Dyck lebte zwischen 1621 und 1626 in Genua. Deshalb widmet ihm der Palazzo Ducale 2026 eine große Ausstellung zu Werk und Karriere.

10. November 2025

Hier fasst ARTinWORDS die veröffentlichten Ausstellungen in Paris 2026 zusammen.

18. November 2025

Das MoMA zeigt im Herbst/Winter 2025/26 eine Überblicksausstellung zu Helen Frankenthaler. Das Museum hat jüngst mit „Toward Dark“ (1988) ein wichtiges Spätwerk der Malerin erhalten.

20. November 2025

Joan Miró (1893–1983) wird für seine humorvollen, spielerischen Werke der 1920er Jahre und der Nachkriegszeit geschätzt. Die Biografie des Künstlers aus Barcelona zeigt, wie er sich nach schwerer Krankheit entschloss Maler zu werden, wie er wührend der 1920er Jahre die Surrealisten in Paris traf und nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der berühtmesten Künstler der Welt wurde.

21. November 2025

Frida Kahlos Gemälde „El sueno (la cama)“ [„Der Traum (das Zimmer)“] aus dem Jahr 1940 erzielte die Rekordsumme von 54,6 Millionen USD (rund 47,4 Mio. Euro).

21. November 2025

Paris | Louvre: Zurbarán Francisco de Zurbarán (1598–1664) ist einer der wichtigsten Maler in der Geschichte der spanischen Kunst und des europäischen Barock. In der ersten […]

21. November 2025

2025/2026 widmen die Musei Reali von Turin Orazio Gentileschi eine Ausstellung, die die stilistische Entwicklung des reisefreudigen Barockmalers nachzeichnet. Lag der Fokus in den letzten Jahren vor allem auf seiner Tochter Artemisia, so sollen der Maler Orazio und seine Talente hier im Vordergrund stehen.

22. November 2025

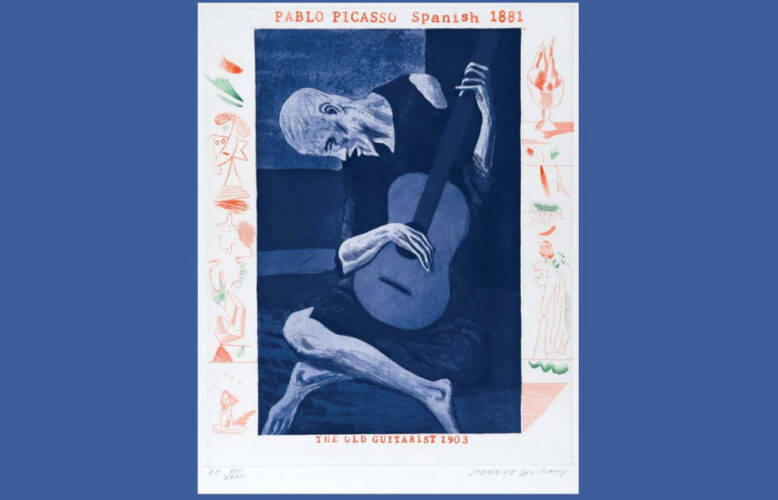

Im Winter 2025/26 tritt David Hockney mit Pablo Picasso in einen Dialog. "Die Blaue Gitarre" ist ein Radierungszyklus in Hommage an den berühmten Spanier.

24. November 2025

Im Frühjahr 2026 zeigt der Louvre einen spannenden Dialog zwischen Michelangelo und Rodin. Ein Ausstellungshighlight von europäischem Ausmaß!

26. November 2025

Die Kunsthalle München zeigt im Herbst/Winter 2026/2027 eine Gruppenausstellung der wichtigsten Künstler Barcelonas um 1900, mit Gaudí & dem jungen Picasso.

26. November 2025

Im Frühjahr 2027 zeigt das Museum Barberini eine Überblicksausstellung zu Barcelona um 1900. Die katalanische Moderne mit Gaudí, Picasso und vielen außerhalb Spaniens wenig bekannten, aber tollen Malern!

27. November 2025

Bernini und die Barberini, allen voran Papst Urban VIII., prägten die Stadt Rom, den Petersdom und das römische Barock. 2026 zeigt eine Ausstellung, wie Künstler und Mäzen eine neue Ästhetik aus der Taufe hoben und mit dem Dom von St. Peter DAS Bauwerk des Christentums vollendeten.

2. Dezember 2025

2026 zeigt das Arp Museum 55 Werke aus sieben Jahrzehnten – von frühen Nagelobjekten über kinetische Installationen bis zu späten Serien, die Günther Ueckers spirituelle Haltung und sein humanistisches Weltbild spiegeln. Im Zentrum stehen Arbeiten, die der Verletzlichkeit der Welt gewidmet sind – Ausdruck eines Lebenswerks, das Frieden, Empathie und menschliche Verantwortung reflektiert.

2. Dezember 2025

Hier findest Du die wichtigsten Daten und Informationen zum Leben von Ewald Mataré (Aachen 25.2.1887–29.3.1965 Büderich).

3. Dezember 2025

Bislang ist noch nichts über diese Ausstellung bekannt. ARTinWORDS wird a.s.a.p. erste Informationen dazu veröffentlichen.

4. Dezember 2025

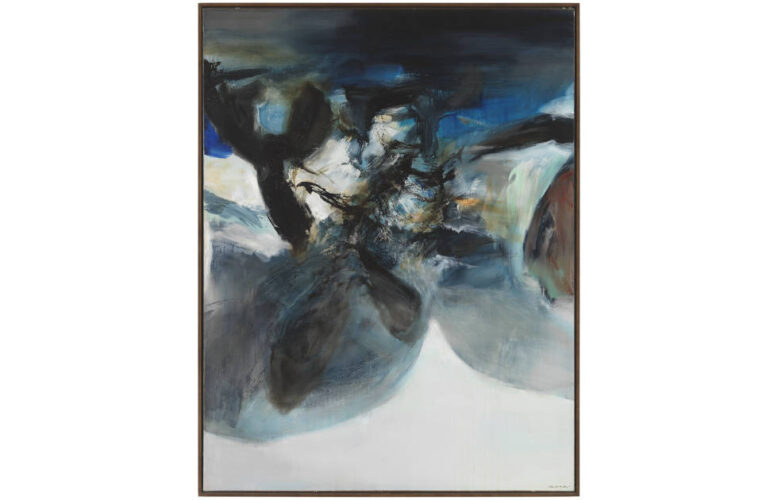

Im Musée Cernuschi, dem Pariser Museum für Asiatische Kunst, ist im von Juli 2027 bis Februar 2028 eine Ausstellung zum chinesisch-französischen Maler Zao Wou-Ki (1920–2013) zu sehen. Der Künstler, der 1948 nach Paris kam und nur wenige Jahre später zu den wichtigsten Vertretern der Lyrischen Abstraktion zählte, galt als einer der erfolgreichsten seiner Generation. Er verband in seiner Kunst Orient und Okzident, westliche Abstraktion mit chinesischer Bildtradition.

5. Dezember 2025

Lebenslauf (Biografie) und berühtmeste Werke des Renaissance-Malers, Forschers und Erfinders Leonardo da Vinci.

8. Dezember 2025

Im Frühjahr 2026 zeigt Schweinfurt nahezu das gesamte druckgrafische Schaffen von ALbrecht Dürer aus den Sammlungen von Otto und Georg Schäfer. Welche Strategien verfolgte der berühmte Nürnberger als Druckgrafiker?

8. Dezember 2025

Im Herbst/Winter 2026/2027 widmet das Museum Georg Schäfer dem süddeutschen Maler eine kompakte Ausstellung mit 40 Gemälden aus seinem Nachlass und 50 Gemälden deutscher und französischer Maler und Malerinnen des Impressionismus.

8. Dezember 2025

Im Sommer 2026 zeigt das Städel Museum eine Ausstellung mit rund 45 Druckgrafiken, die auf Basis von Bruegels Zeichnungen entstanden sind. Die Sammlung des Städel wird durch Leihgaben der Albertina, Wien, erweitert.

9. Dezember 2025

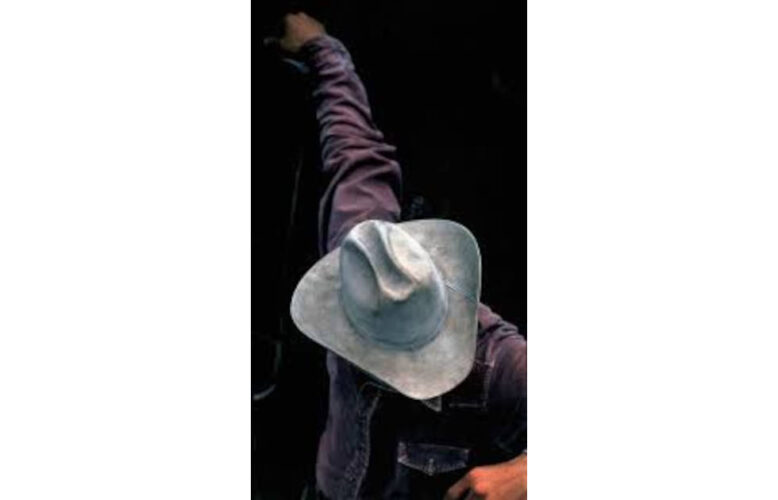

Im Frühjahr und Sommer 2026 widmet die Albertina Richsard Prince eine Retrospektive - wobei die berühmte Cowboy-Serie im Zentrum steht.

12. Dezember 2025

Anlässlich der 500. Wiederkehr von Jakob Fuggers Todestag widmet Augsburg des Geschäftsmann und Kunstsammler einer große Ausstellung - mit Werken aus den Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Stiftungen!

13. Dezember 2025

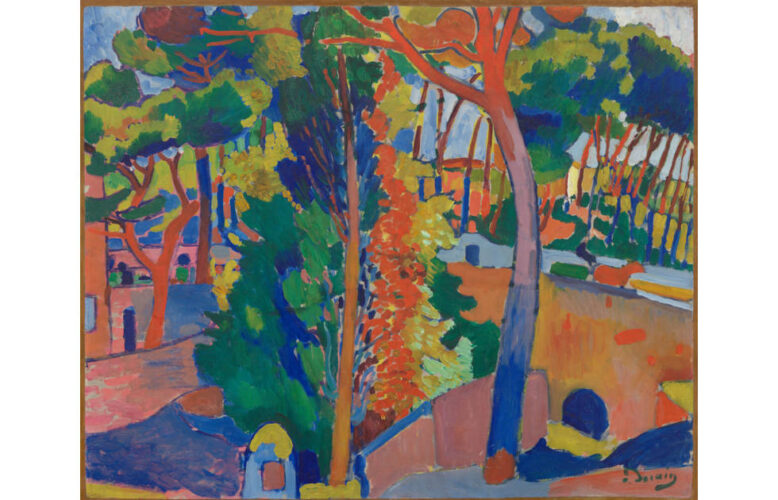

2027 zeigt das Musée Bourdelle eine Ausstellung zu André Derain (1880–1954), einem der wichtigsten Vertreter des Fauvismus, Mitbegründer des Kubismus und ab den frühen 1920ern der akademischen Malerei. Nach farbenprächtigen Anfängen kehrte Derain wieder zur stimmungsvollen Beobachtung und zum realistischen Gestalten zurück. Spannende Ausstellung rund um einen umstrittenen Künstler!

14. Dezember 2025

GELB war Vincent van Goghs Lieblingsfarbe! Im Frühjahr 2026 widmet das Van Gogh Museum Amsterdam erstmals dem Farbton eine Ausstellung.

15. Dezember 2025

2026 widmet Venedig der Pionierin der Pferormance-Kunst, Marina Abramović, eine Ausstellung mit "Transforming Energy" und einem Dialog mit Tizian.

15. Dezember 2025

Die „Sammlung Peschka“ brachte Meisterwerke von Egon Schiele, seine Sammlung (Krimskrams) und wichtige Dokumente ins Wien Museum. 2026 analysiert eine spannende Ausstellung erstmals dieses Material.

16. Dezember 2025

Ewa Partum (*1945) wird 2026 mit „conceptual exercises“ erstmals umfassend in Österreich gewürdigt. Mail- und Bodyart der 70er und 80er Jahre in Linz.

16. Dezember 2025

Wien | MQ Freiraum: Vision und Wiederstand – Wie das MQ die Stadt Wien veränderte Vision und Wiederstand – Wie das Museumsquartier die Stadt Wien veränderte […]

21. Dezember 2025

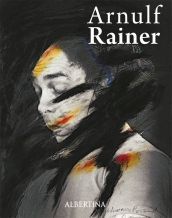

Arnulf Rainer (8.12.1929–18.12.2025): Kindheit, Ausbildung, Werke: Zentralisation, Kreuze, Übermalungen, Fotoübermalungen

22. Dezember 2025

Im Sommer und Herbst 2026 widmet das Leopold Museum dem österreichischen Expressionisten Herbert Boeckl eine große Ausstellung - und präsentiert das epochale malerische Werk im Dialog mit Skulpturen von Hans Josephsohn.

26. Dezember 2025

Im Frühjahr/Sommer 2026 zeigt das Leopold Museum, Wien, erstmals die Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank in ihrer Gesamtheit: österreichische Kunst seit 1918 - vor allem aber bedeutende Werke der Neuen Sachlichkeit - sowie Kunst nach 1945.

26. Dezember 2025

Im Herbst/Winter 2026/2027 zeigt das Leopold Museum eine Ausstellung über die Fotografie der 1920er und 1930er Jahre.

27. Dezember 2025

In Zusammenarbeit mit der Met Oper „El Último Sueño de Frida y Diego“ (14.5.–5.6.2026) zeigt das MoMA eine konzentrierte Schau zu Diego Rivera und Firda Kahlo.

14. Januar 2026

14. Januar 2026

15. Januar 2026

Wien | Albertina Modern: Franz West 2026 2027 Franz West Österreich | Wien: Albertina Modern6.11.2026 – 29.3.2027 Im Herbst/Winter 2026/2027 würdigt die ALBERTINA den österreichischen Künstler […]

24. Januar 2026

2026 zeigt das Centre Pompidou Metz eine umfassende Ausstellung zu Louise Nevelson, eine der berühmtesten Bildhauerinnen des 20. Jahrhunderts. In Assemblagen, Reliefs und Installationen reflektierte sie die Stadt New York, die Vielfalt in der Einheit und den Wert der Dinge.

24. Januar 2026

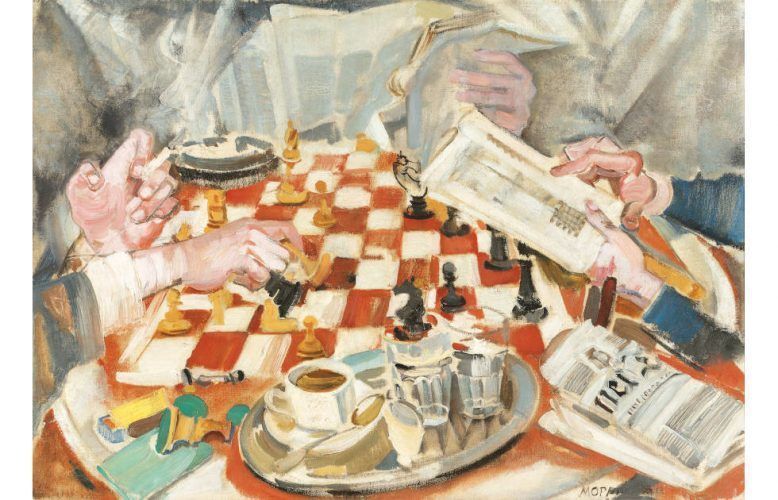

Ab 25.1.2026 zeigt die Fondation Beyeler eine Ausstellung zum späten Cézanne. 50 Werke - Stillleben, Porträts, Landschaften & Badende - vermitlen seine revolutionäre Malerei.

![Auguste Renoir, La barque [Das Boot], Detail, um 1878, Öl auf Leinwand, 54,5 x 65,5 cm (Museum Langmatt, Baden, Foto Peter Schälchli, Zürich)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Auguste-Renoir-Das-Boot-Detail-778x500.jpg)

![Henri Matisse, La Tristesse du roi [Die Traurigkeit des Königs], 1952, Gouache papers, cut and pasted on paper mounted on canvas 292 × 386 cm (Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris © Succession H. Matisse Photo © Centre Pompidou, Mnam-Cci/Philippe Migeat/Dist. Rmn-Gp)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Henri-Matisse-La-Tristesse-du-roi-Die-Traurigkeit-des-Koenigs-1952-778x500.jpg)

![Frida Kahlo, El sueño (La cama) [Schlaf (Das Bett)], Frida Kahlo schlafend, 1940, Öl auf Leinwand, 74 x 98 cm, signiert Frida Kahlo und datiert unten rechts (Privatbesitz © Sothebys)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Frida-Kahlo-Der-Traum-Frida-Kahlo-schlafend-772x500.jpg)

![Paul Cézanne, Steinzeugkrug [Pichet de grès], 1893–1894, Öl auf Leinwand, 38.2 x 46 cm (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Paul-Cezanne-Steinzeugkrug-778x500.jpg)