Ernst Wilhelm Nay

Wer war Ernst Wilhelm Nay?

Ernst Wilhelm Nay (Berlin 11.6.1902–8.4.1968 Köln) gilt als einer der bedeutendsten Maler der Nachkriegszeit in Deutschland; stilistisch ist er dem Informel zuzurechnen (→ Abstrakter Expressionismus | Informel). Der am 11. Juni 1902 in Berlin geborene Ernst Wilhelm Nay entstammte einer Beamtenfamilie und begann autodidaktisch zu malen, bevor er zwischen 1925 und 1928 bei Karl Hofer an der Hochschule für die bildenden Künste in Berlin Charlottenburg ausgebildet wurde. Anfangs war Ernst Wilhelm Nay der figürlichen Tradition des deutschen Expressionismus verpflichtet.

Kindheit

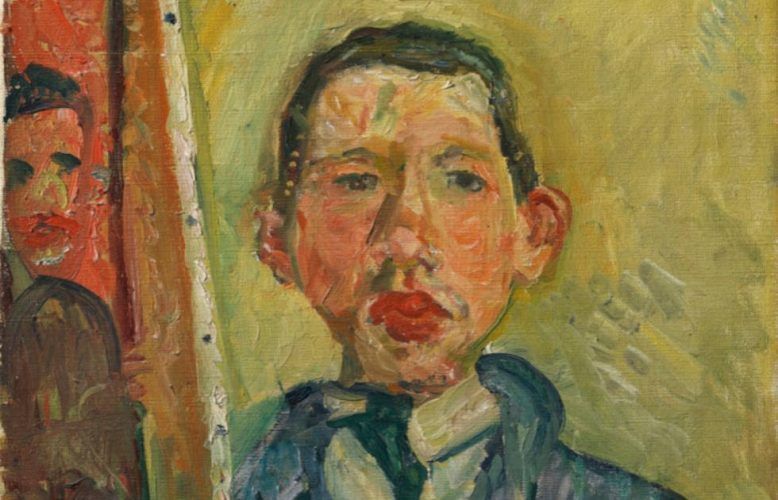

Ernst Wilhelm Nay wurde am 11. Juni 1902 als zweites von sechs Kindern des Regierungsrats Johannes Nay und seiner Frau Elisabeth Johanna Nay (geb. Westphal) in Berlin geboren. Ab dem Jahr 1912 besuchte er das Humanistische Gymnasium in Berlin-Steglitz. Ein Jahr nach dem Tod seines Vaters wechselte Nay auf das Internat Schulpforta in Thüringen (1915). Dort zeigte er erstes Interesse für moderne Kunst und unternahm eigene Malversuche.

Nach dem Abitur kehrte Ernst Wilhelm Nay 1921 nach Berlin zurück. Er begann eine Lehre in der Berliner Buchhandlung Gsellius, die er allerdings bereits 1922 wieder abbrach. In diesem Jahr schuf Nay sein erstes Selbstbildnis.

Ausbildung und frühe Werke

Ab 1923 besuchte Ernst Wilhelm Nay Abendkurse für Aktzeichnen am Berliner Kunstgewerbemuseum und verdiente sich seinen Lebensunterhalt unter anderem als Hilfsarchitekt beim Film und als Verkäufer in der Buchabteilung im Kaufhaus des Westens.

Bereits zwei Jahre später (1924) arbeitete Nay an Porträts und Landschaftsbildern. Mit drei seiner Gemälde stellte sich Nay bei Karl Hofer (1878–1955) an der Hochschule für Bildende Künste, Berlin, vor. Dieser erkannte Nays Begabung und empfahl dessen „Bildnis Franz Reuter“ für die Frühjahrsausstellung der Preußischen Akademie der Künste. Zudem vermittelte Hofer dem Autodidakten Nay ein Stipendium und nahm ihn in seine Malklasse auf.

Bereits 1926 veröffentlichte Paul Westheim, Herausgeber der Zeitschrift „Das Kunstblatt“, einen ersten Artikel über Ernst Wilhelm Nay und sein Werk. Im selben Jahr lernte der Kunststudent seine spätere Frau Helene (Elly) Kirchner kennen, die an der Hochschule als Modell tätig war; das Paar heiratete 1932. Noch während seines Studiums erwarb die Stadt Hannover ein erstes Bild von Nay (1927). Zudem beteiligte sich der Maler an Gruppenausstellungen in Berlin, Hannover und München. Aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Preußischen Akademie der Künste erhielt Nay in den folgenden Jahren finanzielle Zuwendungen.

Studienreisen

Im Jahr 1928 beendete Ernst Wilhelm Nay das Studium bei Hofer. Seine frühesten Gemälde zeigen Nays Auseinandersetzung mit den Werken von Ernst Ludwig Kirchner und Edvard Munch. Carl Georg Heise, Leiter des St. Annen-Museums und des Museums Behnhaus in Lübeck, wurde auf Nay aufmerksam, woraufhin er den Maler in dessen Berliner Atelier besuchte. Heise erwarb für Lübeck das Gemälde „Blumenkohlstillleben (Gemüsestillleben)“ (1928, Privatbesitz) und lud Ernst Wilhelm Nay dazu ein, an der Ausstellung „Zehn junge deutsche Maler“ (18.11.1928–Anfang Januar 1929) in der Overbeck-Gesellschaft in Lübeck teilzunehmen. Im Dezember 1928 brach Nay zu einer Studienreise nach Paris auf.

Im folgenden Jahr ermöglichte Heise dem Maler Nay einen Aufenthalt auf der dänischen Insel Bornholm (1930), wo er die sogenannten „Strandbilder“ malte. Dort entstand eine Gruppe von Gemälden, aus der die Nationalgalerie Berlin 1931 „Fischerboote an der Hafenmole“ erwarb.

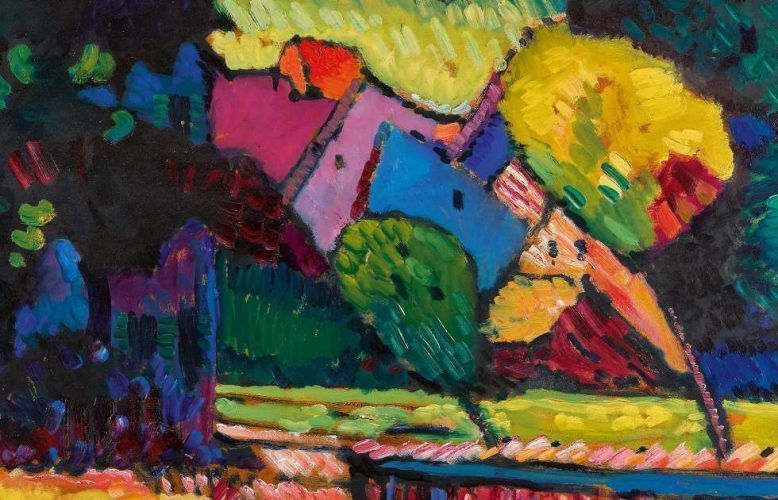

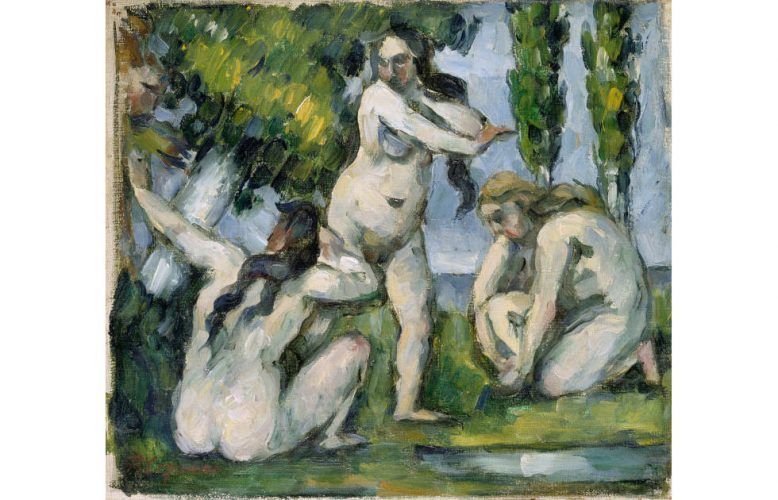

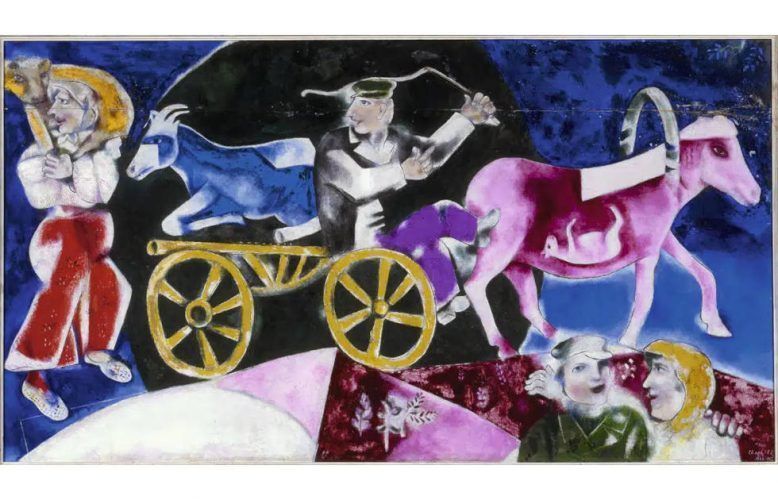

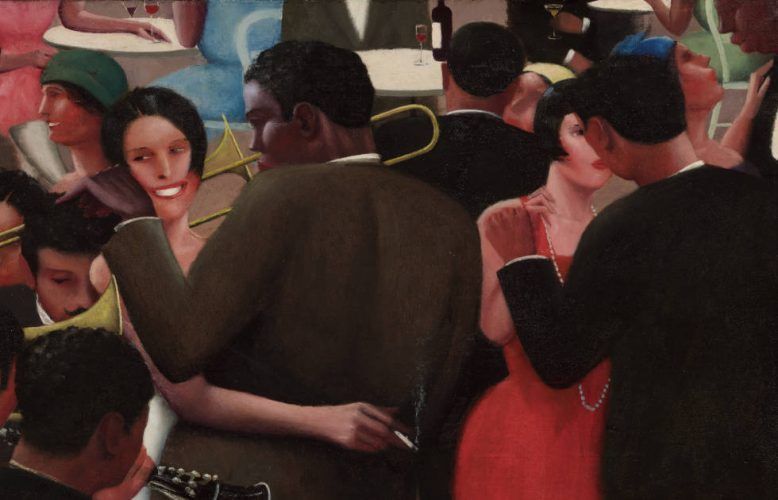

Die Bekanntschaft mit dem Kunstkritiker Will Grohmann ab 1931 wurde für Ernst Wilhelm Nay wichtig. Der Maler erhielt die Prämie des Staatspreises für Malerei der Preußischen Akademie der Künste (für 1930), verbunden mit einem Stipendienaufenthalt an der Villa Massimo in Rom (September 1931 bis Juni 1932). Dort entstanden surrealistisch-abstrakte Bilder. In den 1930er Jahren beschäftigte sich Ernst Wilhelm Nay mit figurativer Malerei, in der er bereits eine Vereinfachung der Formen sowie Bewegungsdarstellung mittel durchlaufender Linien anstrebte. Letzteres lässt sich im Spätwerk von Ernst Ludwig Kirchner in Auseinandersetzung mit dem Kubismus und der geometrischen Abstraktion beobachten. Dies wird häufig als eine Vorwegnahme der späteren abstrakten Gemälde Nays gedeutet. Der Hang zu kontrastreichen, unvermischten Farben verbindet ihn ebenfalls mit dem frühen deutschen Expressionismus.

Auf der Rückreise von Rom nach Berlin besuchte Ernst Wilhelm Nay den Münchner Kunsthändler Günther Franke, der sich von nun an für seine Kunst einsetzte (1932). Über den Kontakt mit dem Kunsthistoriker Ludwig Heinrich Heydenreich wurde Nay auf die Schriften Martin Heideggers aufmerksam. Erste Erfolge trafen 1933 auf Schmähschriften: Nay beteiligte sich an der Ausstellung „Lebendige deutsche Kunst“ in den Galerien Alfred Flechtheim und Paul Cassirer, Berlin. In einem Hetzartikel der Nationalsozialisten im Völkischen Beobachter vom 25. Februar 1933 wird ein Bild „Liebespaar“ (1930) von Nay als „Meisterwerk der Gemeinheit“ verhöhnt.

Im Jahr 1934 schloss Ernst Wilhelm Nay Bekanntschaft mit den Kunsthistorikern Erich Meyer, Alfred Hentzen, Werner Haftmann und dem 1933 aus seinem Amt entlassenen Direktor des Essener Folkwang-Museums Ernst Gosebruch. Der Maler begann seine Dünen- und Fischerbilder. Durch Vermittlung von Ernst Gosebruch lernte Nay 1935 den Frankfurter Kunstsammler Carl Hagemann und die Kunstsammlerin Hanna Bekker (auch: Bekker vom Rath), Hofheim am Taunus, kennen. Im Sommer hielt sich der Maler im Fischerdorf Vietzkerstrand (Pommern) und auf dem Darß auf, wo großformatige Rohrfederzeichnungen entstanden.

Im Jahr hielt sich Ernst Wilhelm Nay 1936 erneut in Vietzkerstrand auf. Er beteiligte sich an der Ausstellung „Malerei und Plastik in Deutschland 1936“ im Kunstverein in Hamburg; die Schau wurde durch Adolf Ziegler, den Vizepräsidenten der Reichskammer der Bildenden Künste, bereits nach zehn Tagen vorzeitig mit der Begründung geschlossen, es würde dort „Kunst der Verfallszeit“ gezeigt.

Ernst Wilhelm Nay: „Entarteter“ Maler im Zweiten Weltkrieg

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialistischen Partei 1933 wurde die Kunst von Ernst Wilhelm Nay als „entartet“ gebrandmarkt und dem Künstler das Ausstellen verwehrt. Zwei seiner Gemälde wurden in der Ausstellung „Entartete Kunst“ in München präsentiert. Insgesamt entfernten die totalitären Machthaber zehn seiner Arbeiten aus öffentlichen Sammlungen in NS-Deutschland. Im Jahr 1940 wurde Ernst Wilhelm Nay eingezogen und diente in Frankreich als Infanterist (Süd-Frankreich und Bretagne) und ab 1942 als Kartenzeichner in Le Mans. Der französische Bildhauer Pierre Térouanne stellte dem Soldaten ein Atelier zur Verfügung. Hier malte er kleinformatige Gemälde und Aquarelle, die ihm wohl schon einen gewissen Bekanntheitsgrad sicherten. So besuchte Ernst Jünger den vierzigjährigen Maler im Atelier, um die „Metamorphotischen Bilder“ zu sehen. Der in Deutschland verfolgte Künstler erfuhr Anerkennung im besetzten Frankreich.

Im Jahr 1937 wurde Ernst Wilhelm Nay von den Nationalsozialisten zeitweilig mit Ausstellungsverbot belegt. Aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Reichskammer der Bildenden Künste erhielt er aber weiterhin Malmaterialien und Beihilfen. In der Feme-Schau „Entartete Kunst“ war er mit zwei Gemälden vertreten, mindestens zehn seiner Werke aus Museumsbesitz wurden beschlagnahmt. Durch die Vermittlung und Fürsprache der 1933 entlassenen Museumsdirektoren Carl Georg Heise und Ludwig Justi erhielt Nay finanzielle Unterstützung von Edvard Munch und Carl Hagemann, die ihm im Sommer eine Reise nach Norwegen ermöglichten. Er besuchte Munch in Skøien und hielt sich drei Monate auf den Lofoten auf; auf dort gemalte großformatige Aquarelle folgen später, im Berliner Atelier, die „Lofoten-Bilder“ (1937–1938).

Im Winter 1937/38 stellte Ernst Wilhelm Nay seine jüngst entstandenen Aquarelle in der Galerie Holst Halvorsen in Oslo aus. Der Verkaufserlös ermöglichte ihm eine zweite Reise auf die Lofoten (1938). Zurück in Berlin schuf der Maler eine Serie von vier Holzschnitten sowie Landschafts- und Figurenbilder. Im März 1939 besuchte Nay noch Hanna Bekker in Hofheim am Taunus; er arbeitete an weiteren Aquarellen. Gemeinsam untenahmen der Künstler und die Sammlerin Ausflüge, unter anderem nach Frankfurt am Main und Limburg sowie Wiesbaden, wo Nay Bekanntschaft mit Alexej von Jawlensky machte. Dieser übergab Nay ein Werk aus seiner Reihe „Variationen“, dieser revanchierte sich mit einem Farbholzschnitt der 1938 entstandenen Lofoten-Blätter. Eine Reise ans Schwarze Meer nach Bulgarien musste Nay wegen des Kriegsbeginns abbrechen.

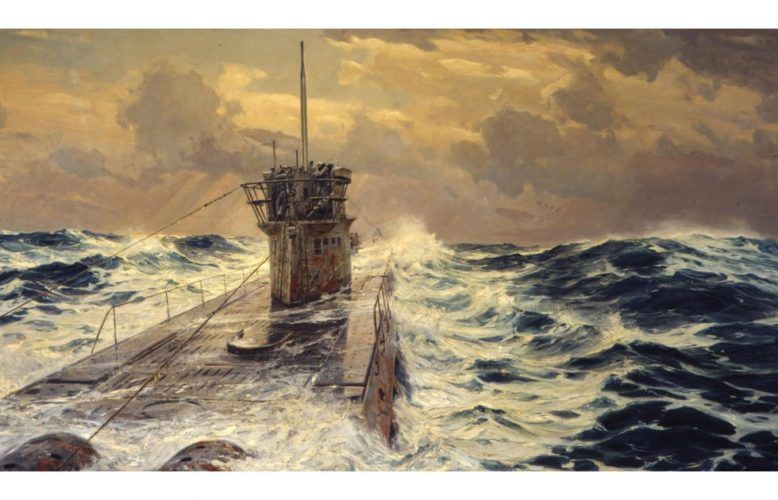

Kriegsdienst

Am 1. Dezember 1939 trat Ernst Wilhelm Nay in den Kriegsdienst ein. Anfangs diente er als Schütze in einem Infanterie-Ersatz-Bataillon in Schwerin an der Warthe (heute: Skwierzyna, Polen); im Mai 1940 wurde er als Infanterist zunächst nach Südfrankreich, dann in die Bretagne versetzt. Als Nay in Auray stationiert war, konnte er in seiner dienstfreien Zeit an kleinen Aquarellen und Zeichnungen arbeiten. Während eines Heimaturlaubs in Berlin verschickte Nay den größten Teil seiner Bilder zu einem Onkel nach Bad Muskau in der Oberlausitz, um sie vor Kriegseinwirkungen zu schützen. Heise und Nay standen während der Kriegsjahre im engen brieflichen Kontakt; während seiner Heimaturlaube war der Künstler oft zu Gast beim Ehepaar Heise. Ebenso korrespondierte Nay intensiv mit Hanna Bekker. Beginn der Frankreich-Bilder.

Durch Vermittlung des Juristen Hans Lühdorf, der als Dolmetscher in Le Mans seinen Dienst leistete, wurde Nay 1942 Kartenzeichner bei einem Stab in Le Mans. Lühdorf wurde zum Freund und wichtigen Gesprächspartner in dieser Zeit. In Le Mans lernte Nay auch den Amateurbildhauer Pierre Térouanne kennen, der ihm sein Atelier zur Verfügung stellte und Malmaterial besorgte. Erstmals entstanden nun Gouachen, Aquarelle und Zeichnungen sowie einige kleinformatige Ölbilder. In Paris besuchte Nay auf einer Dienstreise Galerien und Museen sowie Wassily Kandinsky in dessen Atelier. Während eines Fronturlaubs lernte der Maler den Kunstsammler Hans Dittmayer aus Dresden persönlich kennen. Im folgenden Jahr besuchte ihn der Schriftsteller Ernst Jünger in Le Mans (1943). Bei einem Bombenangriff wurde Nays Berliner Atelier zerstört. Der Rückzug von Nays Einheit über Amiens in die Eifel erfolgte 1944.

Weg zur Abstraktion

Bereits im Mai 1945 wurde Ernst Wilhelm Nay als Obergefreiter von den US-Amerikanern aus der Armee entlassen. Da seine Wohnung in Berlin zerstört worden war, kehrte der Maler nach Hofheim im Taunus zurück; durch Hanna Bekkers Vermittlung konnte er dort das unweit ihrer Villa gelegene ehemalige Atelierhaus der Malerin Ottilie W. Roederstein (1859–1937) beziehen. Ernst Wilhelm Nay schloss in dieser Phase wichtige Verbindungen unter anderem zu Ernst Holzinger und Clemens Weiler, den Direktoren des Städelschen Kunstinstituts und des Museums Wiesbaden, sowie zu dem Schriftsteller Fritz Usinger, dem Kunsthistoriker Ludwig Baron Döry und der Kunstkritikerin Doris Schmidt. Weiters schloss er Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern, darunter Willi Baumeister, Otto Greis, Ida Kerkovius, Otto Ritschl und Conrad Westphal.

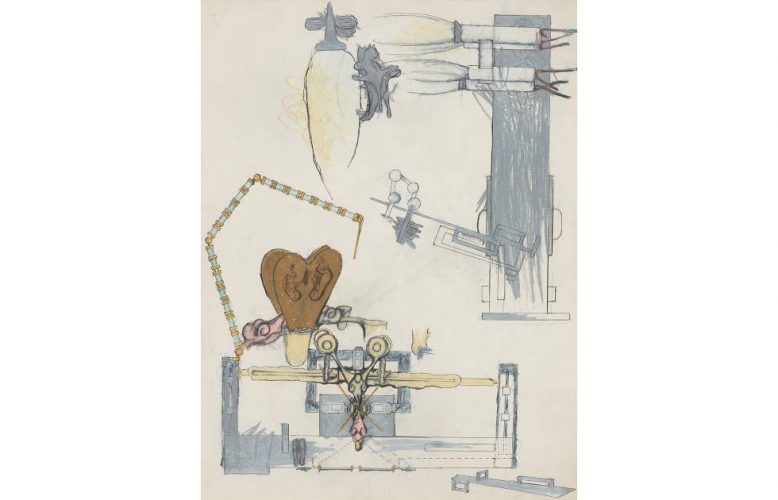

Die frühesten nach dem Krieg entstandenen Gemälde werden „Hekate-Bilder“ (1945–1948) genannt, da das erste Hauptwerk der Serie den Titel „Tochter der Hekate I“ (1945) trägt. Alle Bilder dieser Gruppe haben mythologische Titel; die Figuration bildet sich aus autonomen Formen. Ernst Wilhelm Nay entwickelte in den „Hekate-Bildern“ einen Fundus an Formen, die an Pflanzliches erinnern, an Blätter, Schoten, gelegentlich auch an das Auge.

„Nicht etwa verwandelt sich durch die Erfindung der Gegenstand zur Bildgestalt, der Gegenstand ist vielmehr der Stoff, die Substanz, die die Bildzeichen abgibt die als Elemente der Bildgestalt diesen. Mit Hilfe dieser Elemente wird das eigentliche, das absolute, formende Bildthema gefunden, das Gestaltungsthema, das Formprinzip. […] Der Maler geht also nicht vom Gegenstand aus, sondern von den Formelementen, die der Gegenstand stimuliert, er kehrt in das absolute, autonome Formbild ein und findet das Bild als Ereignis, in dem sich die Synthese des raum- und zeitlosen Seinsgrundes mit der Substanz vollzieht.“1 (Ernst Wilhelm Nay)

Erste Nachkriegsausstellungen fanden bei Günther Franke in München und Gerd Rosen in Berlin statt (1946). Bei Günther Franke begegnete Nay Elisabeth Kerschbaumer, seiner späteren Frau. Bereits im folgenden Jahr folgten Einzelausstellungen in der Galerie Vömel, Düsseldorf, bei Werner Rusche, Köln, im Kunstverein in Hamburg im Kellergeschoss der stark zerstörten Hamburger Kunsthalle, in der Overbeck-Gesellschaft in Lübeck sowie in der Galerie Franz, Berlin (1947). In dieser Phase schloss Ernst Wilhel Nay Bekanntschaft mit den Kunstsammlern Bernhard Sprengel, Herbert Kurz und Karl Ströher. Erste Ankäufe durch deutsche Museen nach dem Krieg: Die Hamburger Kunsthalle erwarb das Gemälde „Die Quelle“ (1947, Hamburger Kunsthalle) aus einer Ausstellung im Kunstverein in Hamburg; noch zu Lebzeiten des Künstlers folgten fünf weitere für den Sammlungsbestand. Die Städtische Gemäldegalerie Mainz (heute Landesmuseum Mainz) organisierte die Ausstellung „Neue deutsche Kunst“ mit Werken Nays und kauft das Gemälde „Sitzende“ (1947, Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesmuseum Mainz).

Ernst Wilhelm Nay wurde 1948 erstmals auf die Biennale von Venedig eingeladen. Seine Bekanntschaft mit dem Sammlerehepaar Günther und Carola Peill sollte sich in der Folge als wichtig erweisen. Die Hamburger Kunsthalle erwarb das Gemälde „Weiße Kuh“ (1933, Hamburger Kunsthalle), vormals Sammlung Carl Hagemann.

Im Sommer 1949 entstand in Worpswede aus der intensiven Beschäftigung mit der Technik der Farblithografie eine Folge von zehn Blättern, die Michael Hertz, Bremen, verlegte. Aus Worpswede berichtete Nay an Clemens Weiler, der das Gemälde „Leda“ (1948, Museum Wiesbaden) sowie die fertiggestellten Druckgrafiken für das Museum Wiesbaden erwirbt, minutiös über seine Fortschritte in dieser ihm neuen Technik. Ausstellungen in der Städtischen Kunsthalle Mannheim (mit Fritz Winter) sowie im Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath. Gemälde Nays aus Privatbesitz waren in der Ausstellung „Malerei der letzten 100 Jahre“ in der Hamburger Kunsthalle zu sehen, darunter „Thaïs“ und „Anna“, „Schmetterlinge“ und „Weiße Kuh“. Beginn der „Fugalen Bilder“. Im Dezember Eheschließung mit Elisabeth Kerschbaumer nach einvernehmlicher Scheidung von Elly Nay.

Das Städelsche Kunstinstitut erwarb 1950 mit „Gaea“ sein erstes Gemälde von Nay. Erste Retrospektive in der Kestner-Gesellschaft, Hannover, unter der Leitung von Alfred Hentzen. Beteiligung an der Biennale von Venedig und erstmals an der „Carnegie International“ in Pittsburgh.

In Berlin begegnet Nay den Bildhauern 1951 Karl Hartung und Hans Uhlmann; mit Letzterem bleibt er freundschaftlich verbunden. Im Oktober übersiedelte der Maler nach Köln, wo er bis zu seinem Lebensende 1968 wohnhaft blieb. Dort bezog er mit seiner Frau eine Dachwohnung in der Wiethasestraße in Köln-Braunsfeld. Erste Beteiligung an der Biennale in São Paulo. Anlässlich seines 50. Geburtstags organisierte das Haus am Waldsee in Berlin Nays erste Retrospektive. Er erhielt den Kunstpreis der Stadt Köln sowie den Karl Ströher-Preis, Darmstadt. In der Folge erwarb das Hessische Landesmuseum Darmstadt das Gemälde „Kleines gelbes Spiel“.

Zunehmend wandte sich Ernst Wilhelm Nay der Abstraktion zu und schuf „Musikalische Abstraktionen“ (→ Abstrakte Kunst), sogenannte „Fugale Bilder“ (1949–1951) und „Rhythmische Bilder“ (1952–1954). In den „Fugalen Bildern“ verfestigte sich der Formenschatz der „Hekate“-Bilder. Die Serie ist nach den Bildtiteln, in denen Nay auf Musik und Komposition anspielt, gestaltet. Die „Rhythmischen Bilder“ unterscheiden sich von der vorhergehenden Phase durch die rhythmische Durchgestaltung des „Bildflachraums“, wie es Werner Haftmann formulierte:

„[…] das feste Flächengebilde ist aufgelöst. Allein aus den Zurufen der Farbtupfer und ihrer räumlichen Ortungen organisiert sich ein schwebendes, kaum spürbares räumliches Flächengerüst. […] So entsteht eine freie herzerfüllende farbige Melodie, der Gesang der Fläche.“2 (Werner Haftmann über Nay, 1991)

Nay zeichnete 1953 den abstrakten Film „Eine Melodie – Vier Maler“. Regie führte Herbert Seggelke; neben Nay waren die Künstler Jean Cocteau, Gino Severini und Hans Erni beteiligt. Im Herbst übernahm Ernst Wilhelm Nay für drei Monate eine Gastdozentur an der Landeskunstschule Hamburg (heute: Hochschule für bildende Künste); es blieb sein einziger Lehrauftrag. Einzelausstellungen im Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, im Kunstverein Bremen, und im Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus, Frankfurt am Main dokumentieren die Hochachtung, die dem Maler entgegengebracht wurde. Die Ausstellung „Meistermann – Nay – Winter“ im Kunstverein in Hamburg führte drei der bedeutendsten Maler der ungegenständlichen Kunst zusammen: Georg Meistermann (1911–1990), Nay und Fritz Winter (1905–1976). Die internationale Anerkennung Nays wurde durch die Goldmedaille des „VIII. Premio Lissone Internazionale per la pittura“ einmal mehr bekräftigt (20.9.–4.10.1053).

Scheibenbilder

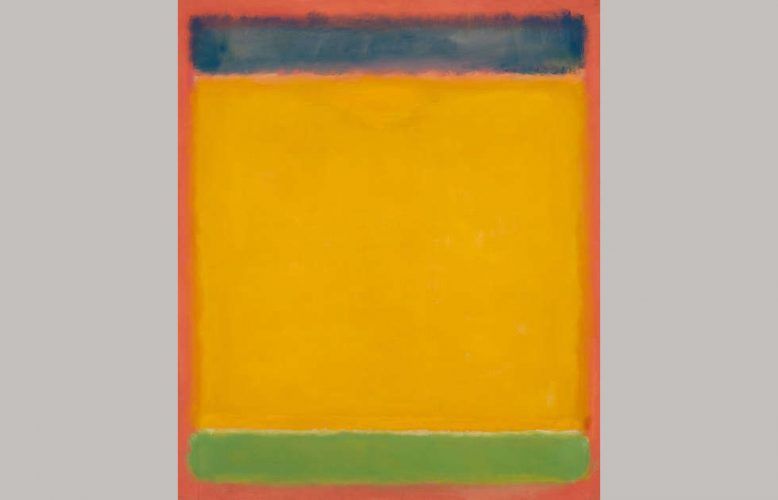

Zwischen 1954 und 1962 entstanden Ernst Wilhelm Nays „Scheibenbilder [disc pictures]“, in denen runde Farbflächen subtile Raum- und Farbmodulationen in der Bildfläche organisieren. Damit wandte er sich den Spannungen zwischen den Farbflecken zu, die er rhythmisch auf der weißen Fläche verteilte.

Ernst Wilhelm Nay experimentierte mit Spannungen, die durch die Verteilung der unterschiedlich großen, verschiedenfarbigen Scheiben auf der Maloberfläche entstehen. Diese Werke gelten heute im kunsthistorischen Diskurs als Nays charakteristischste Schöpfungen. Nach eigener Aussage wollte er etwas schaffen, das wie geripptes Eisen wirkt, und postulierte, dass, sobald er einen bunten Punkt auf eine leere Maloberfläche setze, eine unglaubliche Anzahl von Spannungen entstanden wäre, die sich noch vergrößere, sobald er den Punkt durch weitere ergänzte. Ein zweiter, dritter, vierter Punkt – alle in derselben Größe – bilden bereits eine hochkomplizierte formale Spannung. Diese erhöhe sich wiederum, wenn er mehrere Farben einsetze und alle Scheiben in unterschiedlichen Farben male. Sie bilden eine chromatische Sequenz, und auch die Zwischenräume erzeugen Spannungen, die mit Farben noch verändert werden können. Es entstehen endlose Möglichkeiten und Variationen und ein Rhythmus. Dies erinnert an eine musikalische Komposition, die frei von jeder Figürlichkeit eine Melodie entwickelt.

Gleichzeitig stieg Ernst Wilhelm Nays Renommee national wie international. 1954 erwarb die Hamburger Kunsthalle das große Gemälde „Mit roten und schwarzen Punkten“, ein Jahr später das Museum Wiesbaden „Afrikanisch“. Im Sommer hielt sich der Maler in Løkken (Dänemark) auf, wo er an einer Reihe großformatiger Aquarelle arbeitete. Das Vorhaben Hans Scharouns, Nay an der Ausgestaltung des Kasseler Theaters mit Wandbildern zu beteiligen, wurde nicht umgesetzt. Nay stand im regen Kontakt mit dem Sprachforscher Georg Buddruss und dem Ethnologen Adolf Friedrich und hatte ebenfalls 1954 eine erste Ausstellung in der Kölner Galerie „Der Spiegel“.

Vom Gestaltwert der Farbe

Im Jahr 1956 publizierte Ernst Wilhelm Nay seine programmatische Schrift „Vom Gestaltwert der Farbe. Fläche Zahl und Rhythmus“, die er selbst als die „Lehre vom Tonsatz für die Malerei“ bezeichnete. Der manifestartige Text basiert auf den theoretischen Ausführungen seines Hamburger Lehrkurses. Darin gliederte er die wichtigsten Themen wie folgt: 1. Die Fläche, 2. Chromatik, 3. Rhythmus und Bewegung, 4. Volumen, 5. Die Veranstaltung, 6. Funktion und Relation, 7. Kontrapunkt, 8. Die Zahl, 9. Das grafische Element, 10. Human, 11. Das Geistige, 12. Kontakt und 13. Wahrheit. Er schloss mit der Bemerkung:

„Bilder fügen dem Weltganzen ein Gran Liebe hinzu.“ (E. W. Nay, 1955)

Ausstellungen und Ehrungen

Ernst Wilhelm Nay war auf den ersten drei documenta Ausstellungen in Kassel (1955, 1959, 1964) und der Biennale in São Paulo (1956, 1959) mehrmals prominent vertreten. Auf der „documenta III“ präsentierte er „Drei Bilder im Raum“ (1964) neben Malern wie Sam Francis, Roberto Echauren Matta oder Robert Rauschenberg. Zudem vertrat der die Bundesrepublik Deutschland auf der Biennale von Venedig 1956.

Im Jahr 1956 erhielt Nay den Lichtwark-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg; zudem richtete der Kunstverein in Hamburg und die Kestner-Gesellschaft, Hannover, ihm eine Retrospektive aus. Auf die Teilnahme an der „documenta“ in Kassel folgte seine erste Ausstellung in den USA in den Kleemann Galleries, New York, und eine Einzelausstellung im Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig. Für das Chemische Institut der Universität Freiburg im Breisgau malte Nay ein über sechs Meter breites Wandbild (Das Freiburger Bild). Ernennung zum Mitglied der Akademie der Künste, Berlin. Großer Preis des Landes Nordrhein-Westfalen für Malerei. Beteiligung an der Ausstellung „Hundred Years of German Painting“ in der Tate Gallery, London.

Im Februar 1957 hielt sich Ernst Wilhelm Nay in Crans-sur-Sierre auf, wo weitere Aquarelle entstanden. In Paris mietete Nay durch Vermittlung des Fotografen Herbert List für zwei Monate das Atelier der Fotografin Florence Henri und druckte bei Georges Visat eine Serie von fünf farbigen Aquatinta-Blätter, die Michael Hertz verlegte. Beteiligung an der Ausstellung „German Art of the Twentieth Century“ im Museum of Modern Art, New York, unter anderem mit dem Gemälde „Mit roten und schwarzen Punkten“.

Nay war 1958 auf der Ausstellung „50 Ans d’Art Moderne“ im Rahmen der Weltausstellung in Brüssel vertreten. Zeitgleich zeigte ihn die Brüsseler Galerie Les Contemporains in einer Einzelausstellung; dort erwarb das Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique das Gemälde „Blau und Rubin“.

Gemeinsam mit Willi Baumeister richtete die Kunsthalle Basel 1960 eine Doppel-Retrospektive aus, kuratiert von Arnold Rüdlinger. Dort erwarb Georg Schmidt das Gemälde „Ontario Blau“ für das Kunstmuseum Basel. Werner Haftmanns Nay-Monografie erschien; er und Nay kannten einander seit 1929, vertieften ihren Kontakt aber erst im Verlauf der 1950er Jahre.Fritz Usingers Monografie „E. W. Nay“ erschien bereits im folgenden Jahr.

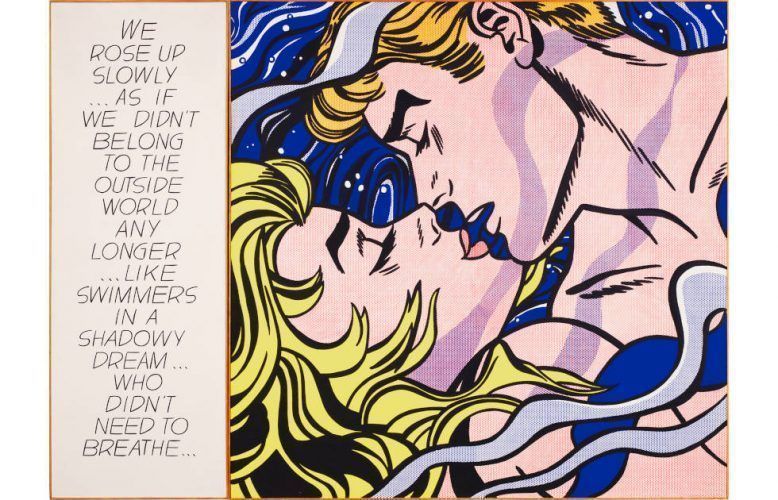

Anlässlich seiner zweiten Einzelausstellung in den Kleemann Galleries 1950 reiste der Künstler erstmals nach New York. Im Folgejahr erhielt er den Guggenheim Preis, New York (Deutsche Sektion), zugesprochen. Im Sommer entstanden Aquarelle auf der Insel Ischia. The New London Gallery organisierte Nay eine Einzelausstellung; 1961 lernte er den Kunsthändler Harry Brooks, Geschäftsführer der Galerie Knoedler, New York, kennen, der ihn 1962 in einer Einzelausstellung würdigte. Im Januar 1962 reiste Ernst Wilhelm Nay deshalb durch die USA, unter anderem nach New York, Washington D. C., Buffalo und Boston, wo er auch die Museen besuchte. Über Harry Brooks lernte Nay die Maler Robert Motherwell und Mark Rothko kennen. Anlässlich seines 60. Geburtstags ehrte das Museum Folkwang, Essen, den Kölner Abstrakten mit einer großen Retrospektive, und Max Imdahl veröffentlichte seine Werkmonografie zu Nays Gemälde „Akkord in Rot und Blau“.

Eine erneute Reise in die USA (New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles) folgte ein Abstecher nach Mexiko (1963), wo Ernst Wilhelm Nay Paul Westheim in Mexiko-Stadt besuchte. Einzelausstellung zum 40-jährigen Bestehen der Galerie Günther Franke, München, und Beginn der Augenbilder. Nay führte einen Briefwechsel mit dem Philosophen Martin Heidegger sowie dem Geologen und Anthropologen Helmut de Terra.

Auf Anregung Arnold Bodes schuf Nay 1964 drei großformatige Gemälde, die auf der „documenta III“ in Kassel an der Decke hängend präsentiert werden. Ausgelöst durch Hans Platscheks Artikel „Nays Scheiben – Ein repräsentativer deutscher Maler genauer betrachtet“ (DIE ZEIT, 4.9.1964), entstand eine öffentliche Debatte über die Geltung Nays als führender Maler der deutschen Moderne. Einzelausstellungen bei Knoedler in New York und Paris bestätigten diese Annahme international. Den Sommer 1964 verbrachte Nay auf Mykonos, wo er sich dem Aquarell widmete.

Im Sommer 1965 reiste der Maler nach Kreta, wo weitere Aquarelle entstanden. Er hatte Einzelausstellungen bei Günther Franke in München und in der Galerie Holst Halvorsen in Oslo. Druck der Aquatintafolge „Über den Menschen“ bei Georges Visat in Paris, die im Verlag Wolfgang Ketterer, München, erschien. Beginn der „Späten Bilder“. Im folgenden Jahr reiste Nay nach Marokko, New York, Los Angeles, Hawaii, Japan und Hongkong. Anlässlich des 85. Geburtstages von Pablo Picasso veröffentlicht der Maler einen Aufsatz über dessen Kunst in der „Süddeutschen Zeitung“.

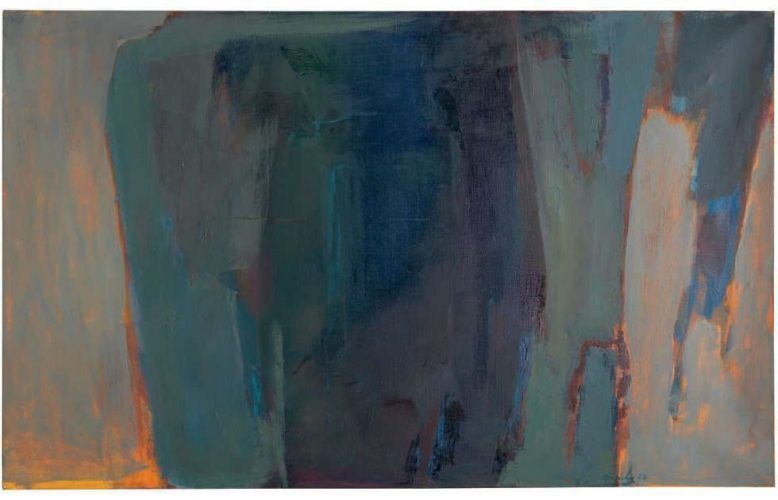

In den letzten beiden Lebensjahren zwischen 1966 und 1968 malte er Bilder mit flächigen, vereinfachten Formen und reduzierte Farbpalette. 1967 stellte er seine aktuellen Werke in der Galerie Günther Franke in München, in der Galerie Der Spiegel, Köln, sowie in der Galerie im Erker, St. Gallen, vor. Nay druckte vier Lithografien in der Erker-Presse. Die Bekanntschaft mit dem Schriftsteller und Kunsthistoriker Jean Cassou führte 1969 zum Buch „Nay-Aquarelle“ veröffentlicht. Retrospektivausstellungen in der Akademie der Künste, Berlin, in der Städtischen Kunsthalle Mannheim und im Museum des 20. Jahrhunderts in Wien würdigten Nays Schaffen der vergangenen Jahrzehnte. Im Sommer 1967 entstanden noch Aquarelle in Ronchi, Italien. Nay wurde das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Tod

Im Februar 1968 unternahm Ernst Wilhelm Nay eine letzte Reise nach Berlin anlässlich einer Ausstellung von Hans Uhlmann. Nay vollendete Entwürfe für das Keramische Wandbild im Auftrag des Kernforschungszentrums Karlsruhe (posthum durch Jörg von Manz realisiert). Anfang April entstand mit „Schwarz – Gelb“ eines seiner letzten Gemälde.

Am 8. April 1968 starb Ernst Wilhelm Nay an Herzversagen in seinem Atelierhaus in Köln.

Ernst Wilhelm Nays Nachfolge

1959 besuchte Gerhard Richter die documenta II in Kassel und war tief beeindruckt von den Bildern von Ernst Wilhelm Nay, Jackson Pollock, Lucio Fontana, Jean Fautrier.

Literatur zu Ernst Wilhelm Nay

- Ernst Wilhelm Nay. Retrospektive, hg. v. Karin Schick, Sophia Colditz und Roman Zieglgänsberger (Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle, 25.3.–7.8.2022; Museum Wiesbaden, 16.9.2022–5.2.2023; MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, 24.3.–6.8.2023), Köln 2022.

- Die Informellen – von Pollock bis Schumacher, hg. v. Susanne Anna (Ausst.-Kat. Städtisches Museum Leverkusen Schloss Morsbroich, 13.9.–22.11.1998), Ostfildern-Ruit 1999.

- Abstrkte Kunstm, hg. v. Melitta Kliege (Ausst.-Kat. Neues Museum Staatliches Museum für Kunst und Design, Nürnberg, 19.5.–9.7.2000), Nürnberg 2000.

Beiträge zu Ernst Wilhelm Nay

Aktuelle Ausstellungen

- Zit. n. E. W. Nay 1902–1968. Bilder und Dokumente (Werke und Dokumente, Neue Folge, Bd. 1, hg. vom Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg), München 1980, S. 104–105.

- Werner Haftmann, Ernst Wilhelm Nay, Köln 1991, S. 188.

- Zit. n. E. W. Nay 1902–1968. Bilder und Dokumente (Werke und Dokumente, Neue Folge, Bd. 1, hg. vom Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg), München 1980, S. 104–105.

- Werner Haftmann, Ernst Wilhelm Nay, Köln 1991, S. 188.

- Zit. n. E. W. Nay 1902–1968. Bilder und Dokumente (Werke und Dokumente, Neue Folge, Bd. 1, hg. vom Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg), München 1980, S. 104–105.

- Werner Haftmann, Ernst Wilhelm Nay, Köln 1991, S. 188.

- Zit. n. E. W. Nay 1902–1968. Bilder und Dokumente (Werke und Dokumente, Neue Folge, Bd. 1, hg. vom Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg), München 1980, S. 104–105.

- Werner Haftmann, Ernst Wilhelm Nay, Köln 1991, S. 188.

- Zit. n. E. W. Nay 1902–1968. Bilder und Dokumente (Werke und Dokumente, Neue Folge, Bd. 1, hg. vom Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg), München 1980, S. 104–105.

- Werner Haftmann, Ernst Wilhelm Nay, Köln 1991, S. 188.

- Zit. n. E. W. Nay 1902–1968. Bilder und Dokumente (Werke und Dokumente, Neue Folge, Bd. 1, hg. vom Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg), München 1980, S. 104–105.

- Werner Haftmann, Ernst Wilhelm Nay, Köln 1991, S. 188.

- Zit. n. E. W. Nay 1902–1968. Bilder und Dokumente (Werke und Dokumente, Neue Folge, Bd. 1, hg. vom Archiv für Bildende Kunst am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg), München 1980, S. 104–105.

- Werner Haftmann, Ernst Wilhelm Nay, Köln 1991, S. 188.

![Honoré Daumier, Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art [Nadar erhebt die Fotografie auf die Höhe der Kunst], 1862, Kreidelithografie, sehr wenig geschabt, sur chine, 445 × 310 mm (© Privatsammlung)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Honore-Daumier-Nadar-erhebt-die-Fotografie-auf-die-Höhe-der-Kunst-778x500.jpg)