Vincent van Gogh

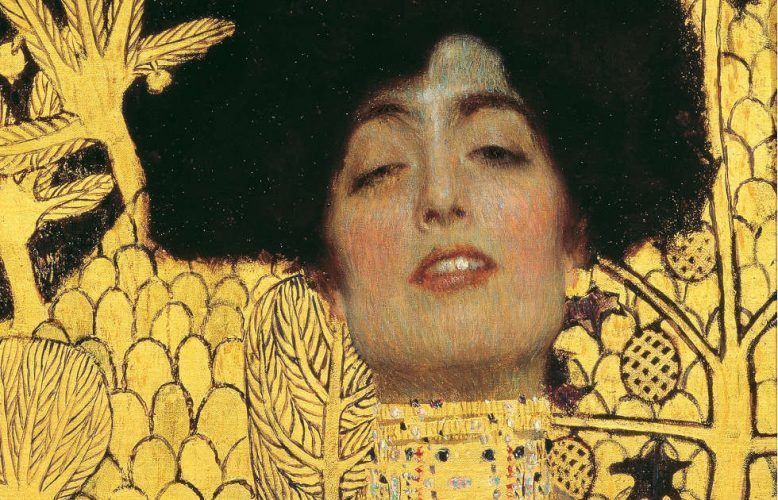

Wer war Vincent van Gogh?

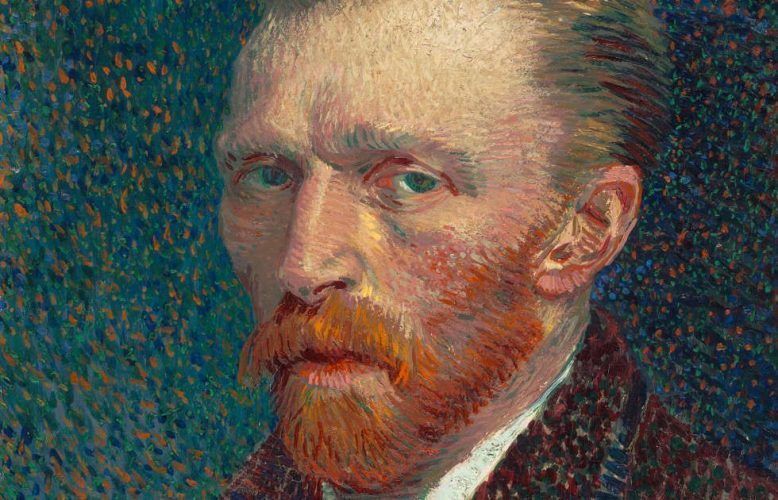

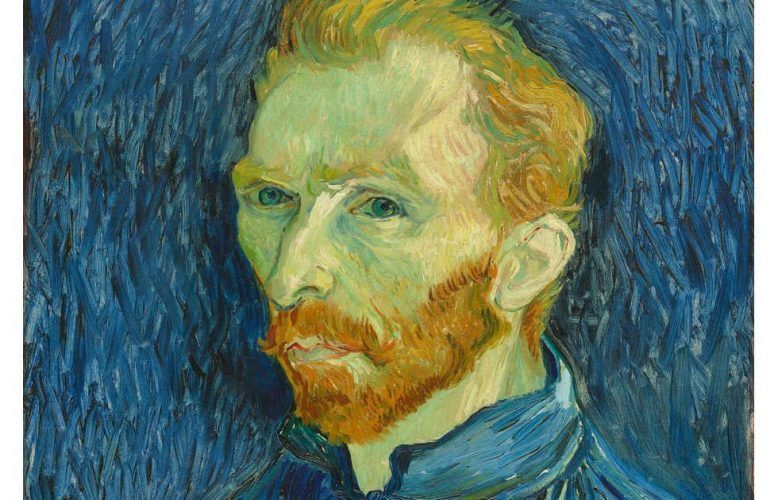

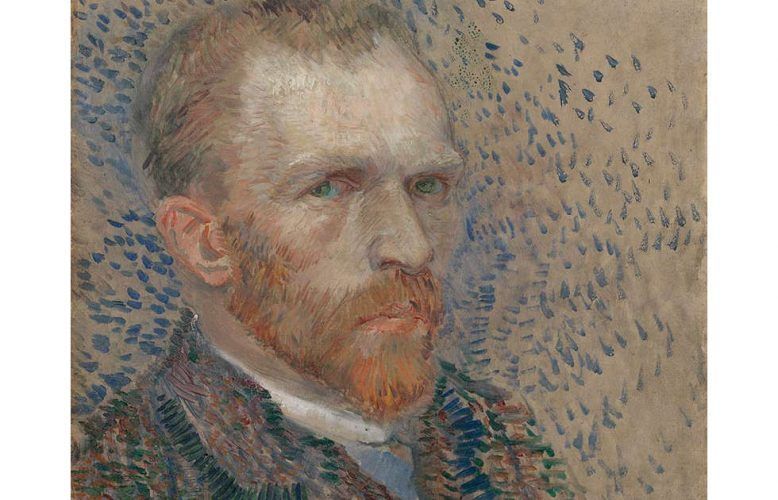

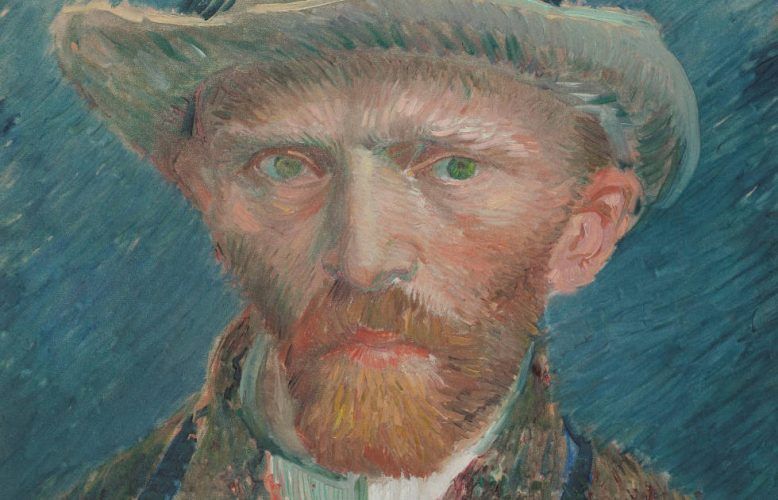

Vincent van Gogh (Zundert 30.3.1853–29.7.1890 Auvers-sur-Oise) gehört zu den einflussreichsten und heute populärsten Malern des späten 19. Jahrhunderts, der für seine farbintensiven Gemälde aus Südfrankreich (Arles, Saint-Remy) und der Ebene von Auvers-sur-Oise in die Geschichte eingegangen ist (→ Postimpressionismus | Pointillismus | Divisionismus). Der Autodidakt aus den Niederlanden schuf in der kurzen Phase von nur zehn Jahren über 800 Gemälde und 1.100 Zeichnungen, weiters fünf Skizzenbücher und eine Handvoll Druckgrafiken. Seine Kunstauffassung lässt sich aus den 820 erhaltenen Briefen des Malers rekonstruieren. Sie bilden neben den 43 Selbstbildnissen des Niederländers die wichtigste Quelle zur Selbstwahrnehmung van Goghs (→ Vincent van Gogh: Biografie).

Der Mythos Van Gogh wird durch dessen geheimnisvolle, von den Ärzten wohl fälschlich als Epilepsie diagnostizierte Erkrankung geprägt. Er war jedoch keineswegs der unbekannte und gescheiterte Künstler, den die Nachwelt aus ihm gemacht hat. Van Gogh war trotz sicherlich vorhandener sozialer Auffälligkeiten und bisweilen pathologischer Züge ein sehr gebildeter und vielsprachiger Mann aus einer bürgerlichen Familie. Er konnte unterschiedliche Berufe ausprobieren und erhielt jahrelange finanzielle Zuwendungen von seiner Familien, allen voran von seinem Bruder Theo.

Vor seinem Tod hatte der Avantgardist nur ein einziges Werk verkauft, vermutlich das am 5. November 1888 gemalte Bild „Le Vigne Rouge [Der rote Weinberg]“ (Puschkin Museum, Moskau). Die belgische Neoimpressionistin Anna Boch erwarb es 1890 aus der Kunstausstellung der Les XX (18. Januar bis 23. Februar 1890). Es dürfte sich um das einzige zu Lebzeiten des Künstlers verkaufte Bild handeln. Kaum fünfzehn Jahre später gehörte der Landschaftsmaler zu den „Vätern der Moderne“, da er mit seinem proto-expressionistischen Werk die Befreiung der Farbe vom Gegenstand und mit seinem charakteristischen Duktus den subjektiv-emotionalen Pinselstrich vorwegnahm. Neben den Gemälden waren die in Deutsche übersetzten Briefe wichtige Bezugspunkte für die Avantgarde der Expressionisten. 1914 erschien die Gesamtedition in Deutschland.

Hier findest du die wichtigsten Ausstellung zu Vincent van Gogh 2025: → Vincent van Gogh: Ausstellungen 2025

Kindheit

Vincent Willem van Gogh wurde am 30. März 1853 als erstes überlebendes Kind des Pastors Theodorus van Gogh (1822–1885) und dessen Frau Anna Cornelia van Gogh-Carbentus (1819–1907), der Tochter eines Buchbinders, in Groot-Zundert (Nordbrabant, Niederlande) zur Welt. Er hatte fünf jüngere Geschwister: Anna, Theodorus (Theo), Elizabeth (Lies), Willemina (Will) und Cornelis (Cor). Ein Jahr zuvor hatte das Ehepaar einen totgeborenen Sohn, den sie ebenfalls auf den Namen Vincent getauft hatten. Vincent, so glauben einige Autoren, hätte sich als ungeliebten Ersatz empfunden und daher seelischen Schaden genommen.

Vincent wurde im Oktober 1864 in ein Internat in Zevenbergen geschickt (bis 1866). Das Dorf liegt 25 Kilometer von Zundert entfernt. Der stille Junge war im Pensionat für etwa 30 protestantische junge Herren und höhere Töchter ein Außenseiter. Außerdem meinte er später, er hätte dort nichts gelernt.

Vincent van Gogh besuchte ab 1866 die Höhere Bürgerschule in Tilburg in einem ehemaligen Schloss von König Wilhelm II. Hier wohnte er bei einer Gastfamilie. Vincent gehörte zum ersten Jahrgang der Schule. Der Zeichenlehrer Constant Huysmans hatte zuvor zwei Schulbücher über das Zeichnen verfasst. In seinen Briefen taucht der Lehrer allerdings selten auf, außerdem beklagte sich Vincent, dass er das perspektivische Zeichnen nicht erlernt hätte. Am Ende der ersten Klasse brachte er ein gutes Zeugnis nach Hause. Warum Vincent van Gogh im März 1868 mitten im zweiten Schuljahr die Schule verließ, ist nicht bekannt.

Von März 1868 bis Juli 1869 lebte Vincent van Gogh bei seinen Eltern. Womit er sich beschäftigte, ist nicht bekannt.

Ausbildung

Vincent van Gogh wurde im Juli 1869 der jüngste Mitarbeiter der Kunsthandlung Goupil & Cie. in Den Haag. Sein Onkel Cent (Vincent) van Gogh war Partner in der Firma, die Filialen in Brüssel, London und Paris hatte, und hatte entschieden, seinem Neffen einen Job zu geben. Während sich der junge van Gogh in den folgenden sechs Jahren als zu schüchtern im Umgang mit den Kundinnen und Kunden entpuppte (1869–1873 in Den Haag, 1873–1875 in London), entwickelte er eine Leidenschaft für Kunst.

1872 besuchte der 15-jährige Theo van Gogh seinen Bruder zum ersten Mal in Den Haag. Vincent zeigte ihm das Mauritshuis. Die Brüder versprachen, einander nie im Stich zu lassen. Theo wurde wenig später Lehrling bei Goupil & Cie. in Brüssel. Der älteste erhaltene Brief von Vincent an Theo datiert vom 29. September 1872. Insgesamt sind 820 Briefe erhalten, davon sind 658 an seinen Bruder gerichtet.

Vincent van Gogh wurde im Mai 1873 in die Londoner Niederlassung versetzt. Hier arbeitete er in der Grafikabteilung, wo es keinen Kundenverkehr gab. Anlässlich eines Sommeraufenthalts von Vincent van Gogh bei dessen Eltern im Jahr 1874 fiel auf, dass er sehr abgenommen hatte und deprimiert wirkte. Vermutlich hatte sich Vincent van Gogh in die Tochter seiner Vermieterin verliebt, ohne zu wissen, dass diese bereits verlobt war.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1875 wandte sich Vincent van Gogh der Religion zu, las nur noch die Bibel und Erbauungsbücher und zeigte wenig Interesse an seiner Arbeit. Er reiste offenbar ohne Erlaubnis zu Weihnachten 1875 nach Hause, woraufhin ihm die Kündigung mit April nahegelegt wurde. Am 1. April 1876 wurde Van Goghs Beschäftigungsverhältnis in London aufgelöst.

Über eine Stellenanzeige in der Zeitung fand van Gogh einen Job als Lehrer, zuerst bei William Stokes Post in Ramsgate in Kent und dann bei Reverend Thomas Slade-Jones in Iselworth. Zu Weihnachten 1876 kehrte van Gogh zu seinen Eltern nach Etten im Brabant zurück. Er war vom Wunsch beseelt, Kleriker zu werden, was seiner Familie missfiel.

Sein Vater überredete ihn, im Januar 1877 als Mitarbeiter in einer Buchhandlung in Dordrecht anzufangen. Im Mai war er wieder einmal gescheitert. Danach durfte Vincent van Gogh nach Amsterdam übersiedeln, wo er Vorbereitungsklassen für das Theologiestudium absolvierte. Doch Latein und Altgriechisch waren ihm zu schwierig.

Van Gogh besuchte ein Seminar für Laienprediger in Brüssel, wurde aber nach der dreimonatigen Probezeit als ungeeignet eingestuft, weil er sich vermutlich im Unterricht nicht hatte ein- und unterordnen können. Am 1. Februar 1879 begann Vincents sechsmonatige Probezeit als Prediger, der aus der Bibel las und Religionsstunden gab. Er lebte in einer einfachen Hütte, tauschte seine Kleidung gegen billigere ein und sah nach den Kranken und Verletzten der Kohlegruben. Das zumindest berichteten Augenzeugen noch Jahrzehnte nach seinem Aufenthalt. Aus dieser Zeit sind nur sechs Briefe von Vincent an Theo erhalten. Daraus erschließen sich hauptsächlich seine Kommunikationsprobleme mit den Einheimischen, denn er verstand ihren Dialekt kaum, während sie seinen französischen Gebeten nicht folgen konnten. Im Juli 1879 entschied der Vorstand der Flämischen Schule für Prediger, seine Probezeit zu beenden und van Gogh nicht einzustellen.

Werke

Stelbststudium

Im März 1880 war Vincent van Gogh auf der Suche nach Arbeit und kam nach Pas-de-Calais. Hier besuchte er das Atelier des Realisten Jules Breton (1827–1906). Im Herbst entschied er sich Vincent van Gogh dazu, Künstler werden zu wollen. Er war nun 27 Jahre alt und war bereits nach einige Anläufen, verschiedene Berufe zu erlernen, gescheitert.

Ende Juni 1880 war seine Familie vom neuerlichen Misserfolg noch immer schwer enttäuscht. Van Gogh schrieb an Theo über seine spirituelle und soziale Sackgasse, in der er sich gefangen sah. Seine große Liebe zu Literatur und Kunst half ihm aus der Krise, und Theo van Gogh bot Hilfe. Vincent muss sich bewusst gewesen sein, dass er nicht über herausragendes Talent verfügte. Mit Büchern wie Armand-Théophile Cassagnes „Guide de l’alphabet du dessin“ (1880) half er sich über die ersten Anfangsschwierigkeiten wie der Perspektive hinweg. Charles Bargues „Exercices au fusain“ nutzte er wie Millets Zeichnungen, um nach ihnen zu zeichnen bzw. sie zu kopieren. Der Borinage bot für ihn außergewöhnliche und pittoreske (!) Szenen und Motive, die er mit naturalistischen Werken von Pieter Bruegel der Ältere, Matthijs Maris und Albrecht Dürer verband. Von diesen ersten Zeichnungen sind nur wenige Blätter erhalten, van Gogh meinte selbst, er habe sie vernichtet. Das erhaltene Material zeigt seine mühseligen Versuche Objekte und Menschen über die Umrisslinie zu erfassen (→ Vincent van Gogh. Gezeichnete Bilder). Im Herbst entschied sich der 27-jährige Maler werden zu wollen.

„Ich kann Dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, daß ich das Zeichnen wieder aufgenommen habe. Schon längst habe ich mich mit dem Gedanken getragen, doch ich hielt es immer für unmöglich und unerreichbar. Aber jetzt, obwohl ich meine Schwäche fühle und meine peinliche Abhängigkeit von vielen Dingen, habe ich meine Seeelenruhe wiedergefunden, und meine Energie wächst von Tag zu Tag.“1

Brüssel

Vincent van Gogh konzentrierte sich in den ersten drei Jahren seiner künstlerischen Karriere darauf, Figuren zu zeichnen, zumeist in schwarzen Zeichenmedien. Die meisterhafte Beherrschung der Zeichnung war für ihn eine wesentliche Grundlage seiner Malerei. Bereits im Winter 1880, während seiner Reise nach Courriéres, wo er das Atelier von Jules Breton besuchte, begeisterte sich Vincent van Gogh für die Figuren der Weber und versprach, sie früher oder später darzustellen:

„Bergleute und Weber sind eine andere Spezies als andere Arbeiter und Händler. [...] Der Mann vom Grunde des Abgrunds, de profundis, ist derjenige, der in der Kohlengrube arbeitet, der andere, der verträumt, fast abwesend, fast schlafwandlerisch aussieht, ist der Weber.“ (Vincent van Gogh an Theo, Cuesmes, 24.9.1880, Brief T 158)

Vincent van Gogh übersiedelte nach Brüssel, wo er zwischen Oktober 1880 und April 1881 lebte. Das Frühwerk von Vincent van Gogh, das zwischen 1881 und 1885 in den Niederlanden entstand, ist geprägt von seiner Hinwendung zum einfachen Leben von Bauern und Arbeitern. Obwohl er an der Akademie eingeschrieben war, dürfte er sie nur selten besucht haben. Anthon van Rappard (1858–1892) wurde seine wichtigste Bezugsperson in künstlerischen Fragen. Vincent van Goghs frühe Zeichnungen belegen seine Begabung für Landschaften. Das zentrale Thema, an dem er sich abarbeitete, waren jedoch Menschen.

Etten

Im April 1881 zog Vincent van Gogh wieder bei seinen Eltern in Etten (Nordbrabant) ein, wo er auf Millets Spuren wandelte und arbeitende Bauern zeichnete. Im Sommer verliebte er sich in seine sieben Jahre ältere, verwitwete Cousine Kee Vos, die zu Besuch gekommen war. Trotz abschlägiger Antwort setzte van Gogh sein Werben beharrlich fort, was zur Konfrontation mit Eltern und Verwandten führte. Da Vincents Verhältnis zur Familie ohnedies angespannt war, entstand ein Streit, der kurz nach Weihnachten 1881 mit seinem Auszug endete. Vincent van Gogh hatte sich geweigert die Weihnachtsmesse zu besuchen, womit der Bruch mit dem Glauben publik geworden war.

Den Haag: Anton Mauve und Sien

Bereits vor seinem Auszug hatte Vincent van Gogh im Sommer einige Tage und danach vier Wochen in Den Haag bei dem mit ihm verschwägerten Maler der Haager Schule – Anton Mauve (1838–1888) – verbracht (August und erneut November/Dezember 1881). Dieser führte ihn in die Aquarell- und Ölmalerei ein. Ab Dezember 1881 lebte Vincent van Gogh in Den Haag. Er fertigte Zeichnungen von Minenarbeitern und Minenpferden an und sammelte Zeitungsausschnitte aus französischen und englischen Magazinen, darunter 33 Seiten mit Darstellungen von Kohlearbeitern. Aber auch städtische Motive begannen ihn in Den Haag zu interessieren. In der Umgebung fand er Hütten, die ihn an ähnliche Häuser in Gemälden von Jules Dupré (1811–1889) und den Barbizon Malern, allen voran Jean-François Millet (1814–1875) erinnerten. Vincent van Gogh begann erstmals Landschaften in Öl zu malen. Mauve ließ ihn aber auch fünf Stillleben ausführen, von denen drei erhalten sind. Diese sollten van Gogh wohl zum Experimentieren mit Farben und Texturen anregen.

„Ich habe noch nie eine gute Predigt über Resignation gehört, noch könnte ich mir eine gute vorstellen, außer diesem Gemälde von Mauve und dem Werk Millets. […] Diese Mähren, diese armen, heruntergekommenen Mähren, schwarze, weiße, braune, sie stehen dort geduldig ergeben, bereit, resigniert, still. Gleich müssen sie das schwere Boot noch das letzte Stück schleppen, die Plackerei ist fast geschafft. […] Mir scheint, dieses Gemälde von Mauve wäre eines der wenigen Bilder, vor denen Millet lange stehen bleiben und in sich hineinmurmeln würde, er hat ein gutes Herz, dieser Maler.“2 (Vincent van Gogh an Theo van Gogh, 11.3.1882)

Sien

Im Januar 1882 trifft Vincent auf der Straße Clasina Maria Hoornik (1850–1904), bekannt unter dem Spitznamen Sien, eine kranke und schwangere Prostituierte mit einem fünfjährigen Mädchen. Trotz der Missbilligung von Familie und Freunden begann er, mit der Frau und ihren Kindern zu leben, sich um sie zu kümmern und sie in seine Wohnung einzuladen, in der er gerade gezogen war.

„Die Frau und die Kinder sind gerade bei mir. Wenn ich an das letzte Jahr denke, gibt es einen großen Unterschied. Die Frau ist stärker und robuster, sie hat viel verloren, viel von diesem gequälten Blick. [...] Und was das arme kleine Mädchen betrifft – auf der Zeichnung sieht man, dass ihre Vergangenheit des Elends noch nicht ausgelöscht ist, und ich mache mir oft Sorgen darüber, aber sie ist schon sehr anders als letztes Jahr – sie war es damals sehr, sehr krank, jetzt ist wieder etwas Knabenhaftes in ihr aufgetaucht.“3 (Vincent van Gogh an Theo, Den Haag, 13.1.1883, Brief T 301)

Neben der Suche nach einer Familie löste Vincent van Gogh auf diese Weise sein Problem, Modelle finden und dann bezahlen zu müssen. Viele der Zeichnungen aus dieser Zeit zeigen Sien und ihre Familie, ihre jüngere Schwester, Mutter und Kinder. So saß saß Sien Modell für „Sorrow“ (um den 10. April 1882). Die unstandesgemäße Liaison van Goghs mit Sien führte zum Bruch mit Anton Mauve. Im Herbst 1883 trennte sich Vincent van Gogh von Sien.

Drenthe

Mittellos und niedergeschlagen wegen seiner unglücklichen Liebe zu Sien stieg Vincent van Gogh (1853–1890) am 11. September 1883 in den letzten Zug von Den Haag nach Drenthe. Gegen neun Uhr abends erreichte er Hoogeveen, wo sich Van Gogh einige Wochen aufhielt. Anfang Oktober brach er nach Nieuw-Amsterdam/Veenoord auf. Auch unternahm er einen Tagesausflug nach Zweeloo. Van Gogh kannte Drenthe nur aus den Berichten anderer, unter anderem von seinem Künstlerfreund Anton van Rappard. Was ihn hier erwarten würde, davon hatte er keine klaren Vorstellungen.

Im September 1883 zog Vincent van Gogh für drei Monate in die Provinz Drenthe (Nordniederlande), wo er in der Heide- und Moorlandschaft malerische Motive fand, die er in 16 erhaltenen Skizzen festhielt. Die Landschaft von Drenthe erinnerte ihn an Gemälde von berühmten Landschaftsmalern: des niderländischen Barockmalers Jan van Goyen oder auch der Barbizon-Maler Jules Dupré (1811-1889) und Charles-François Daubigny (→ Charles-François Daubigny: Wegbereiter des Impressionismus).

„Es herrscht im Haus eine solche Abneigung gegen mich, als ob ein großer Hund hereingekommen wäre borstig. Vielleicht würde er mit nassen Pfoten ins Zimmer kommen - und er ist so struppig. Es wird alle ärgern. Und er bellt so laut.“4 (Vincent van Gogh an Theo, 15.9.1883)

Von Nieuw-Amsterdam/Veenoord aus unternahm Vincent van Gogh einen Tagesausflug nach Zweeloo, das circa 20 Kilometer entfernt liegt. Vincent war ein Bewunderer von Max Liebermanns „Die Rasenbleiche“ (Walraff-Richartz-Museum, Köln): Es zeigt Zweelooer Wäscherinnen in einem Obstgarten Wäsche zum Bleichen auslegen. Der Niederländer wollte den Obstgarten mit eigenen Augen sehen. Zudem hoffte er, Liebermann persönlich vor Ort anzutreffen, da dieser angeblich gerade zu Besuch war. Doch musste van Gogh enttäuscht feststellen, dass Liebermann nur im Sommer zum Malen in das holländische Dorf kam. Hatte ihn auf der Hinfahrt sein Vermieter, der Gastwirt Hendrik Scholte, auf seinem Weg zum Markt in Assen mitgenommen, so musste der Maler den Rückweg zu Fuß zurücklegen. In einem Brief an seinen Bruder schrieb er voller Bewunderung über den unendlichen Himmel über der flachen Ebene. Die – wenigen – Zeichnungen und Gemälde aus der Drenther Zeit lassen erkennen, dass van Gogh mit der Wirkung des Lichts und mit der Form ringt und nach einem eigenen Ausdruck sucht.

Nach ersten Wochen, in denen er die Heideflächen, Kornfelder, Bauernhöfe, Pflüger, Schäfer:innen mit ihren Schafen, Straßenarbeiter und Karren voller Mist bewundert hatte, fühlte sich Vincent van Gogh ab Anfang November einsam und von der Welt abgeschnitten. Nachdem sich sein Bruder Theo nicht überzeugen hat lassen, seine Stelle zu kündigen, selbst Maler zu werden und nach Drenthe zu kommen, wurde Vincent krank. Es war zu kalt zum Malen geworden. Vincent kehrte in sein Elternhaus zurück, das in der Zwischenzeit in Nuenen stand; sie nahmen ihn halbherzig auf.

Nuenen

Nach nur drei Monaten nach Drenthe, zutiefst entmutigt von der Schwierigkeit, Modelle zu finden und aufgrund des unaufhörlichen schlechten Wetters in der „Qual der Isolation“ lebend, beschloss Vincent van Gogh, sich in Nuenen niederzulassen. Dort lebten seine Eltern, seitdem sein Vater im August 1882 zum Pastor bestellt worden war. Kaum in dem kleinen Dorf angekommen, sah Vincent den Turm und den kleinen Friedhof der alten Kirche, die ihn einige Jahre zuvor bei einem Besuch bei der Familie tief beeindruckt hatte. Die Kirche war seit dem frühen 19. Jahrhundert eine Ruine. Bevor die letzten Überreste des Turms 1885/86 abgerissen wurden, stellte van Gogh ihn in 35 Werken dar, darunter Zeichnungen, Aquarellen und Gemälde. Mit den Werken wollte der Maler zum Ausdruck bringen, dass „Tod und Begräbnis einfache Dinge sind, so einfach wie das Fallen eines Blattes im Herbst“5.

Die Beziehung des Malers zu seinen Eltern, allen voran seinem Vater, gestaltete sich jedoch als äußerst komplex und schwierig:

„Es herrscht im Haus eine solche Abneigung gegen mich, als ob ein großer Hund hereingekommen wäre borstig. Vielleicht würde er mit nassen Pfoten ins Zimmer kommen - und er ist so struppig. Es wird alle ärgern. Und er bellt so laut.“6 (Vincent van Gogh an Theo, 15.9.1883)

Van Gogh entdeckte Anfang 1884 zwei Bücher des französischen Kunsttheoretikers Charles Blanc, die detailliert die Farbtheorien von Eugène Delacroix darlegen. Blancs Schriften hatten nachhaltige Wirkung auf van Gogh. Im Sommer 1884 lernte Vincent van Gogh den Eindhovener Goldschmied Antoon Hermans kennen, der ihn beauftragte, eine Wanddekoration zu entwerfen, die Hermans anschließend selbst ausführen wollte. Später im Jahr bat er den angehenden Künstler um Malunterricht für sich und zwei weitere Amateurkünstler, den Gerber Anton Kerssemakers und den Telegraphisten Willem van de Wakker.

Weber und Kartoffelesser

In Nuenen malte van Gogh über 180 Gemälde, darunter „Die Kartoffelesser“ (13. April bis Anfang Mai 1885), davor begann er sich aber für die Weber und ihre „monströsen“ Webstühle zu interessieren. „Webstuhl mit Weber“ (1884, Kröller-Müller Museum, Otterlo) ist ein charakteristisches Werk aus dieser Phase. Es zeigt den beengten Innenraum und die riesige Maschine, die den Weber fast zu verschlingen scheint. Zahlreiche Studien bereiten van Goghs erstes Hauptwerk - „Die Kartoffelesser“ - vor, darunter die Studienköpfe.

Von Dezember 1883 bis Juli 1884 schuf van Gogh achtzehn Zeichnungen und zehn Gemälde, die Webern gewidmet waren. Ihr Handwerk interpretierte er als anti-modern, anti-bürgerlich, anti-industriell:

„Seit ich hier bin, ist, glaube ich, kein Tag vergangen, an dem ich nicht von morgens bis abends bei Webern und Bauern gearbeitet habe.“ (Vincent van Gogh an Theo, Nuenen, 3.2.1884, Brief T 428)

In der kleinen Stadt Nuenen gab es etwa 430 Leinenweber, die ihre Webstühle aktivierten, wenn die Arbeit auf den Feldern aufgrund widriger Umweltbedingungen unterbrochen wurde oder abends ruhte. Die riesigen Webstühle mit ihren komplexen Mechanismen begeisterten Van Gogh sofort. Der Maler machte sich auf die Suche nach den ältesten Webstühlen (einige stammten aus dem 18. Jahrhundert), wählte sie sorgfältig aus und ergänzte manchmal sogar das Herstellungsdatum. Ihm ging es offensichtlich nicht um die menschliche Figur, sondern um die Maschine mit ihrer feierlichen Architektur. Die Konstruktionen nehmen die gesamten Szenen ein, während die Weber in die Räumen hineingedrängt werden.

Ab Oktober 1884 widmete sich Vincent van Gogh unermüdlich dem Porträtieren von Köpfen, in etwas mehr als einem Jahr schuf er 100 von ihnen. Trotz der Beherrschung der Farbe, die van Gogh in diesen Werken erreichte, blieb die Porträtserie für ihn eine einfache Studie. Als sein Bruder Theo ihn fragte, ihm einige Werke zu schicken, damit er sie im Pariser Salon einreichen konnte, antwortet Vincent:

„Ich kann noch kein einziges Gemälde oder auch nur eine einzige Zeichnung zeigen, aber ich führe viele Studien durch, welche mir die Gewissheit geben, dass der Tag kommen wird, an dem es soweit ist, dass es mir ein Leichtes sein wird, ganze Kompositionen zu machen.“ (Vincent van Gogh an Theo, Nuenen, 9.–23.3.1885, Brief T 478)

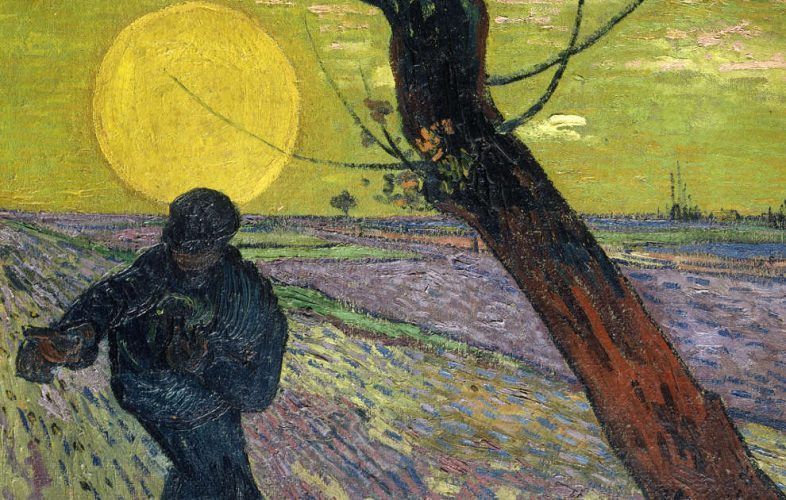

Vom 13. April bis Anfang Mai 1885 arbeitete Vincent van Gogh an seinem ersten, großformatigen Gemälde, „Die Kartoffelesser“. Das Gemälde exitiert in zwei Verionen im Amsterdamer Van Gogh Museum (81,5 x 114,5 cm) und dem Kröller-Müller Museum in Otterloo (72 x 93 cm). Es zeigt fünf Bauern, die bei Lampenschein ihr eintöniges Abendmahl zu sich nehmen. Der Künstler wollte mit dieser Arbeit deutlich machen, dass diese armen Leute, die die Kartoffeln im Licht einer Lampe mit den Händen vom Teller essen, „selbst das Land gehackt haben, auf dem diese Kartoffeln gewachsen sind“7. Für Van Gogh waren ihre Hände ein Symbol ehrlicher, das heißt körperlicher Arbeit.

„Gern hätte ich dir zu diesem Tag das Bild von den Kartoffelessern geschickt, doch obwohl es gut vorwärtsgeht, ist es doch noch nicht ganz fertig. Obschon ich das eigentliche Bild in verhältnismäßig kurzer Zeit gemalt haben werde, und zwar größtenteils aus dem Kopf, so hat es doch einen ganzen Winter Malen von Studienköpfen und Händen gekostet. […] Ich habe mich nämlich sehr bemüht, den Betrachter auf den Gedanken zu bringen, daß diese Leutchen, die bei ihrer Lampe Kartoffeln essen, mit denselben Händen, die in die Schüssel langen, auch selber die Erde umgegraben haben; das Bild spricht also von ihrer Hände Arbeit und davon, daß sie ihr Essen ehrlich verdient haben. Ich habe gewollt, daß es an eine ganz andere Lebensweise gemahnt als die unsere, die der Gebildeten. Ich möchte denn auch durchaus nicht, daß jeder es gleich schön oder gut fände.“8 (Vincent van Gogh an Theo, 30.4.1885, Brief 404)

Im März malte Van Gogh eine sehr schematische Vorstudie der „Kartoffelesser“, die er mit vier Bauern statt der fünf der endgültigen Komposition ausstattete. Einen Monat später widmete er sich der Aufführung der ersten Version. Vincent ging abends zum Haus der Familie De Groot-Van Rooij, wo er unermüdlich daran arbeitete, alle Details mit größter Aufmerksamkeit zu beobachten, und die individuellen Bewegungen der Menschen zu studieren. Die Farben sind dunkel und erdig, das Licht strömt aus der sichtbaren Lampe. Für die endgültige Fassung hingegen verließ sich Vincent van Gogh auf sein Gedächtnis, arbeitete in seinem Atelier, nahm einigen Änderungen vor. Der Maler achtete mehr auf Details und stattete das Werk mit diffuser Helligkeit aus.

Bevor Vincent van Gogh mit der zweiten Version „Der Kartoffelfresser“ begann, beschloss er, eine Lithografie von der Komposition auszuführen. Er besorgte sich einen kleinen Stein in Eindhoven, um diese Idee zu verfolgen. Vincent zeigte sich sicher, dass er so sein Werk am besten vermitteln konnte. In dieser Zeit trug er sich zudem noch mit der Hoffnung, als Illustrator arbeiten zu können.

Anschließend bat er seinen Bruder Theo, die Skizze des Gemäldes der Redaktion der Zeitschrift „Le Chat noir“ zu zeigen.9 Für den Druck wandte sich Vincent an seinen Freund Dimmen Gestel (1881–1941), einen Drucker aus Eindhoven und Onkel des bekannteren Malers Leo Gestel (1881–1941). Das Ergebnis befriedigte den Maler nicht; er vertrat die Meinung, dass es dem Werk an Ausgewogenheit mangelte. Die Lithografie wurde in unbekannter Anzahl vom Erstzustand gedruckt; aktuell sind 18 Blätter bekannt.10

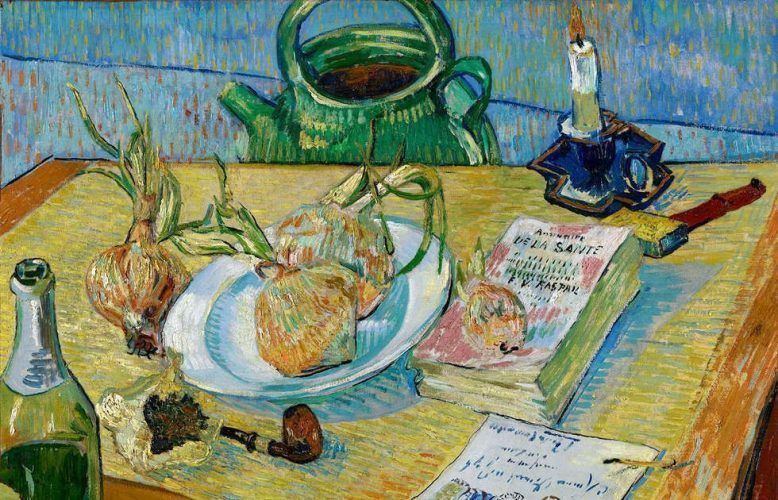

Stillleben

Am 26. März 1885 starb Vincents Vater. Der Maler wandte sich in der Folge wieder dem Thema Stillleben zu, so stellte er das Gedächtnis an seinen Vaters in Form eines Stilllebens mit einer Vase mit Silberblatt (Judaspfennigen), der Pfeife und dem Tabakbeutel seines Vaters dar. Da van Gogh die Leinwand später mit einem weiteren Stillleben mit Äpfeln übermalte, ist seine Kompositionn nur aus einer farbigen Skizze bekannt, die Vincent einem Brief vom 6. April 1885 an Theo beifügte, dem er das Gemälde anbot. Im Herbst des Jahres schuf er weitere Stillleben, für die er erstmals Dinge aus seinem eigenen Besitz und der bäuerlichen Welt wählte. Vorbilder dafür konnte er in den Werken der Realisten Thédule Ribot und François Bonvin finden. Als Vincent van Gogh im Oktober 1885 „Stillleben mit Bibel“ malte, stellte er entweder den konservativen Glauben seines Vaters seine eigene moderne Vision gegenüber oder wollte damit seine eigene künstlerische Herkunft verdeutlichen: Die Bibel des Pfarrers trifft auf einen zeitgenössischen Roman, den er bewunderte: „La Joie de vivre [Die Lebensfreude]“ von Émile Zola.11

Zu den von Vincent van Gogh konsultierten Lehrbüchern zählte 1885 Félix Bracquemonds (1833–1914) „Du dessin et de la couleur“, das er bereits unmittelbar nach dessen Publikation zur Verfügung hatte.

Antwerpen (1885–1886)

Vincent van Gogh lebte ab November 1885 drei Monate in Antwerpen, wo er an der Darstellung der menschlichen Figur arbeitete. Er besuchte die Akademie in Antwerpen, weil er dort kostenlos Modelle hatte und geheizte Räume vorfand. Die Kurs enttäuschten ihn jedoch. Um Geld zu sparen, ernährte er sich schlecht, was zu körperlichen Problemen führte. In Antwerpen begann Vincent van Gogh japanische Farbholzschnitte zu sammeln, die einen bedeutenden Einfluss auf sein späteres Werk hatten (→ Malerei und Kalligraphie in Japan). Nach nur drei Monaten in Antwerpen zog Vincent van Gogh weiter nach Paris.

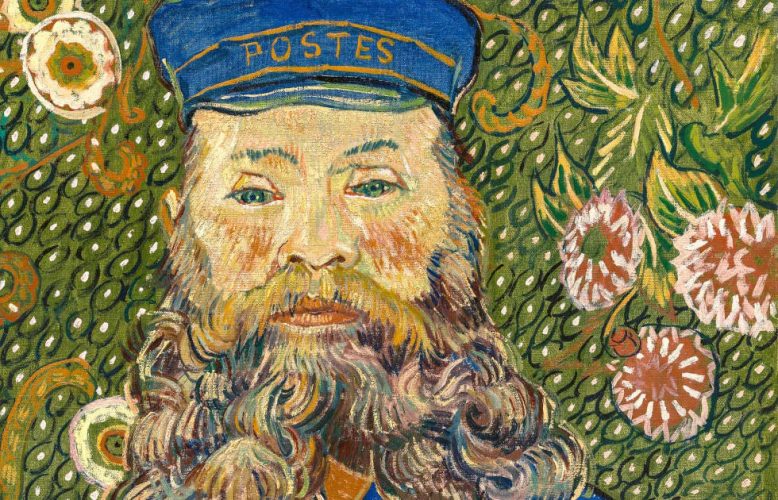

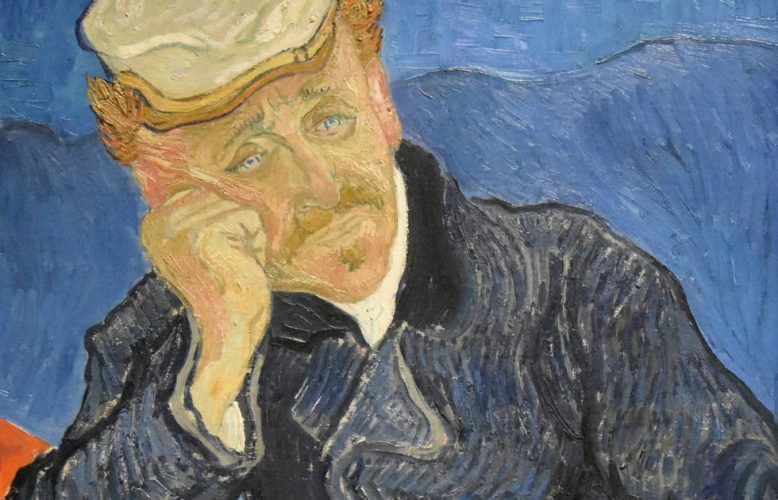

Während der Monate in Antwerpen schrieb Vincent, fasziniert vom Studium der Werke Rembrandt van Rijns, an Theo, dass er Porträtmaler werden wolle. Er war sich sicher, dass die in den letzten Jahren stark im Trend liegende Fotografie die Kraft eines vom Maler festgehaltenen Bildes niemals ersetzen konnte. Er zeigte sich davon überzeugt, dass „gemalte Porträts ein Eigenleben [haben], das aus der Seele des Malers entspringt, das keine Maschine erfassen kann“12. Vincent van Gogh war überzeugt, dass der Blick des Künstlers die verborgensten Gefühle durchdringen und das wahre Wesen der Persönlichkeit enthüllen konnte.

Impressionismus in Paris (1886–1888)

Ende Februar 1886 übersiedelte Vincent van Gogh für nahezu zwei Jahre in Paris, wo er mit seinem Bruder Theo anfangs in der Rue de Laval und danach in der Rue Lepic zusammenlebte. Als van Gogh ankam, musste er entdecken, dass sein Malstil im Vergleich zu den Kunstwerken des französischen Impressionismus bzw. des Pointillismus dunkel und altmodisch erschien. Zwei Jahre später beschrieb er in einem Brief an seine Schwester Willemien, welchen Eindruck die impressionistischen Bilder auf ihn anfangs machten:

„Man hat von den Impressionisten gehört, man hat große Erwartungen, und … wenn man sie zum ersten Mal sieht, ist man bitter, bitterlich enttäuscht und findet es schludrig, hässlich, schlecht gemalt, schlecht gezeichnet, schlecht in der Farbe, eben alles, was miserabel ist. Das war mein erster Eindruck, als ich mit den Ideen Mauves und [Jozef] Israëls’ und anderer fähiger Maler nach Paris kam.“13

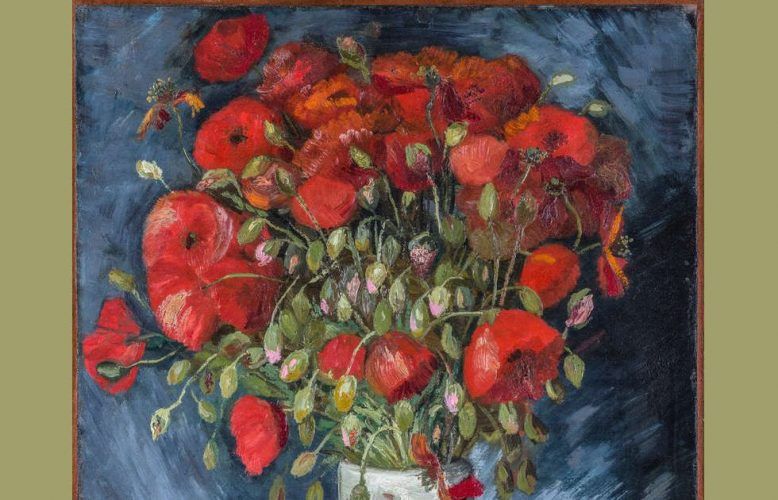

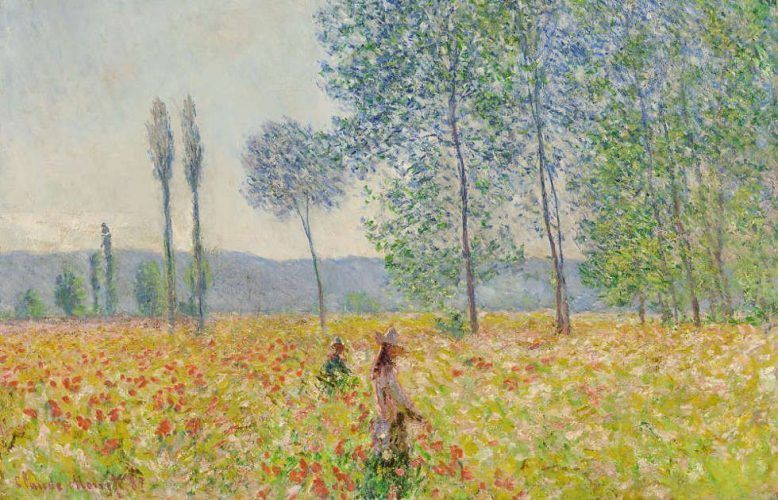

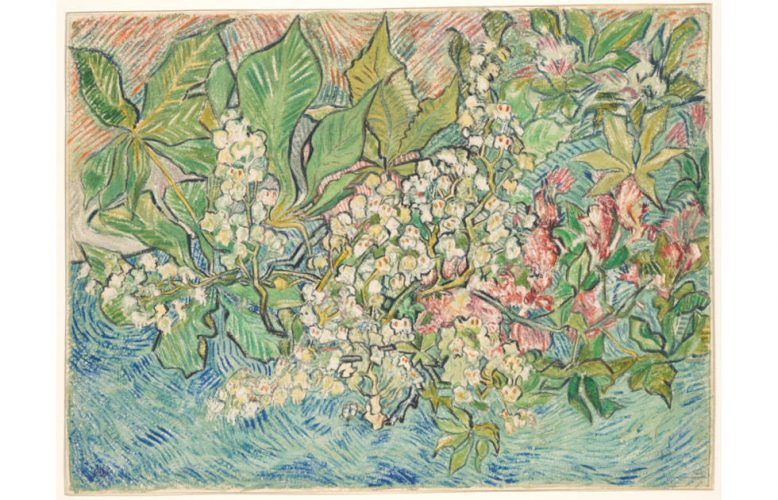

Das Malen gewann in diesen Monaten die Oberhand, und die Arbeit an der Farbe (Simultan- und Komplementärkontraste) war sein vordringlichstes Ziel. Dabei half ihm, dass er bei Fernand Cormon Bekanntschaft mit jungen Avantgardekünstlern wie Henri de Toulouse-Lautrec, Louis Anquetin, John Peter Russell, Paul Signac, François Gauzi und Emile Bernard gemacht hatte. Neben Diskussionen über die Zukunft der Malerei drehten sich die Debatten um die Bedeutung von Poesie und Musik, die Rolle der Vorstellungskraft, der Träume und die Fähigkeit, eine emotionale Wirkung zu erzielen, ohne sich auf die Darstellung der realen Welt zu verlassen.14 Im Sommer 1886 malte Vincent van Gogh mehr als 30 Blumenstillleben, um sich an das neue Farbkonzept zu gewöhnen.

Für zwei Jahre, bis Februar 1888, verschwanden die einfachen Bauernhäuser und Hütten von seinen Leinwänden. Stattdessen begann er sich mit der modernen Großstadt, ihren Bewohnerinnen und Stillleben zu beschäftigen. Anleihen für Farbwahl und Komposition fand der Holländer bei den Alten Meistern im Louvre (Eugène Delacroix) und den Malern im Musée du Luxembourg (Jules Breton, Jean-François Millet, Charles-François Daubigny und Jean-Baptiste Camille Corot), den japanischen Farbholzschnitten (Monet, Gauguin, van Gogh …. Inspiration Japan), der Achten Impressionisten-Ausstellung 1886 (Mai/Juni) sowie in den Werken von Adolphe Monticelli, Claude Monet, Henri de Toulouse-Lautrec und Paul Signac.

Einige Monate belegte Vincent van Gogh Kurse im Atelier von Fernand Cormon (1845–1926), wo er anhand von Gipsstatuetten die Beherrschung der menschlichen Figur übte. Dies führte er auch mithilfe einiger selbstgekaufter Figuren weiter. Der Durchbruch zur neuen Farbigkeit und Malweise gelang dem Niederländer allerdings in der Gattung Blumenstillleben, mit denen er sich im Sommer 1886 intensiv beschäftigte. Im Juni 1886 starb Adolphe Monticelli, dessen pastos gemalte Stillleben Vincent van Gogh sehr bewunderte. In Auseinandersetzung mit dessen Werken malte er in der Folge fast drei Dutzend Blumenstillleben, die van Gogh selbst als „Farbstudien“ bezeichnete:

„[...] ich habe eine Reihe von Farbstudien gemacht, indem ich einfach Blumen gemalt habe, rote Mohnblumen, blaue Kornblumen und Vergissmeinnicht. Weiße und rosa Rosen, gelbe Chrysanthemen – dabei suchte ich Kontraste von Blau mit Orange, Rot und Grün, Gelb und Violett, suchte die gebrochenen und neutralen Töne, um brutale Extreme in Einklang zu bringen. Versuchte, intensive Farbe wiederzugeben und nicht eine graue Harmonie.“15 (Vincent van Gogh in einem Brief an den Maler Horace Mann Livens, September oder Oktober 1886)

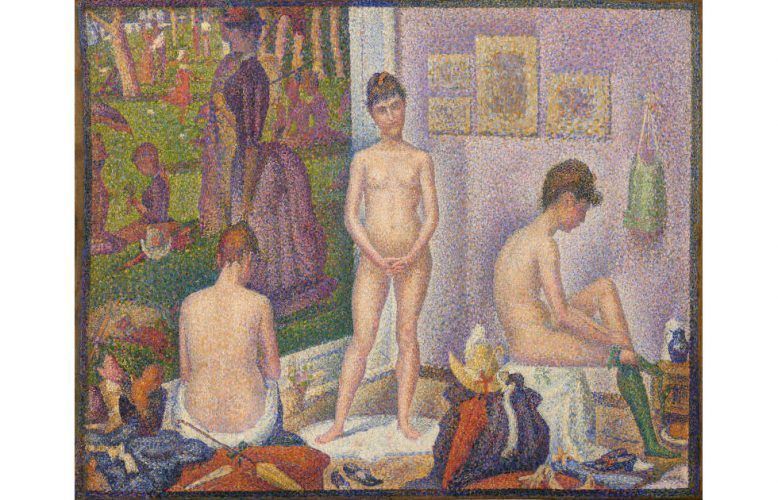

Im Winter 1886/87 entwickelte Vincent van Gogh jene Malweise, die ihn als einen Vertreter der Moderne auswies. Er experimentierte mit der divisionistischen Tüpfeltechnik von Georges Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro und deren Umkreis (obwohl er stets mehr Pinselstriche als sie einsetzte → Seurat, Signac, Van Gogh – Wege des Pointillismus) und versuchte sich im Malen mit verdünnter Farbe, der peinture à l’essence, wie sie auch Henri de Toulouse-Lautrec praktizierte. In den leuchtenden Farben und ungewöhnlichen Kompositionen zeigte sich auch der Einfluss der japanischen Kunst.

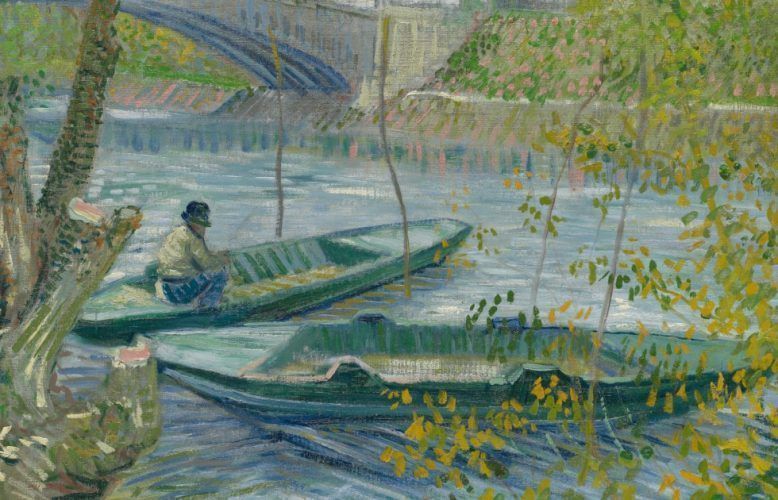

Seit dem Frühjahr 1887 arbeitete Vincent im Freien, er fuhr regelmäßig nach Asnières, Levallois und Clichy – kleine Dörfer an den Ufern der Seine – auf der Suche nach „viel frischer Luft und guter Laune“16. Er wurde dabei oft von seinen neuen Künstler-Freunden Paul Signac und Émile Bernard begleitet. Letzterer erinnerte sich daran, wie er mit einer großen Leinwand auf dem Rücken spazieren ging, die er in viele Abschnitte unterteilte, um Skizzen von allen Motiven zu machen, die ihn irgendwie faszinierten. Jeden Abend, so Bernard, war die Leinwand voll, „es war wie ein kleines wandelndes Museum, in dem all seine Emotionen des Tages eingesperrt waren“17. Van Gogh war von der achten und letzten Impressionistenausstellung im Sommer 1886 tief beeindruckt. Deshalb änderte er seinen Malstil und sein Kolorit: Die Palette ist klar und leuchtend, die Pinselstriche streifen schnell mit kleinen zusammenfassenden Strichen über die Leinwand. Auch erste echte Aquarelle entstanden in Paris, wo er u. a. am Montmartre zeichnete.

Das in Paris gewachsene Selbstvertrauen zeigt sich in van Goghs Wunsch, seine Werke zu zeigen und zu verkaufen: 1887 organisierte Vincent van Gogh zwei Gemeinschaftsausstellungen in Restaurants und eine Präsentation von Bildern im Schaufenster des Farbenhändlers und Kunstliebhabers Julien François Tanguy, genannt Père Tanguy. Eine weitere Schau war dem Ukiyo-e, den japanischen Farbholzschnitten, im Café Au Tambourin gewidmet (62, Boulevard de Clichy). Mit der Inhaberin Agostina Segatori war Vincent van Gogh kurz liiert. Die bei ihr ausgestellten Bilder dürfte der Maler nach ihrem Bankrott nicht mehr zurückerhalten haben. Sie dürften verkauft worden sein. Vermutlich waren van Goghs Bilder aber auch in den Avantgardegalerien von Pierre-Firmin Martin, Georges Thomas und wahrscheinlich auch bei Alphonse Portier zu sehen. Darüber hinaus präsentierte van Gogh auf Veranlassung seines Bruders Theo in drei aufeinanderfolgenden Jahren Gemälde im Salon des Indépendants (1888: „Französische Romane mit einer Rose“ (Privatbseitz), 1889, 1890).

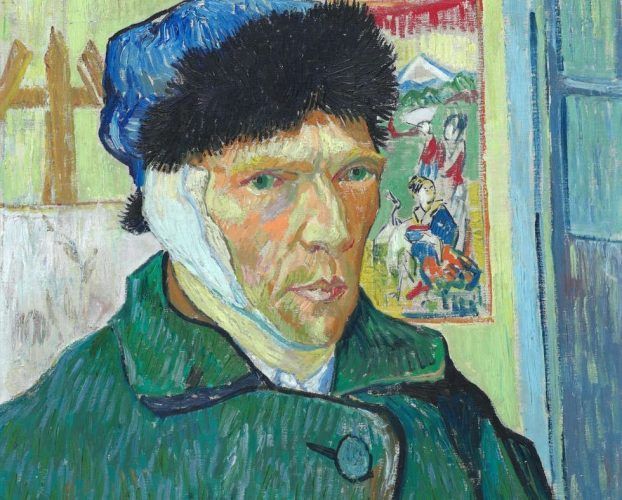

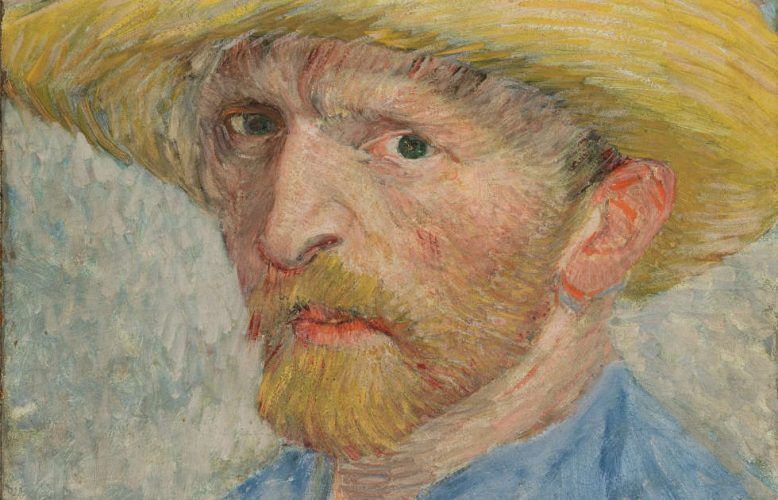

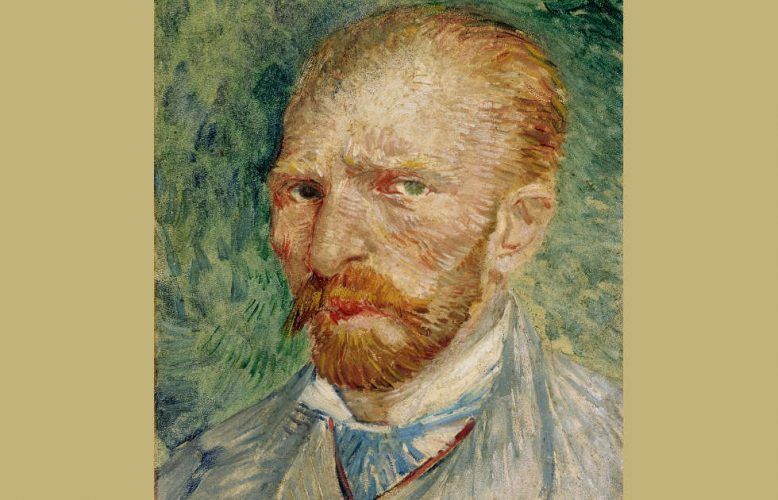

In der Zeit, die er in der französischen Hauptstadt verbrachte, malte Vincent vn Gogh 25 der ungefähr 40 Selbstporträts, die während seiner kurzen Karriere entstanden.

Im November 1887 lernte Vincent van Gogh den gerade aus Martinique zurückgekehrten Paul Gauguin kennen, dessen Kunst er schätzte und dessen abenteuerliches Leben er bewunderte. Mit Hilfe von Theo van Gogh, der für Gauguin wichtige Verkäufe vermittelte, konnte Vincent van Gogh das Interesse Gauguins auch auf sich lenken.

Arles: Licht des Südens (1888–1889)

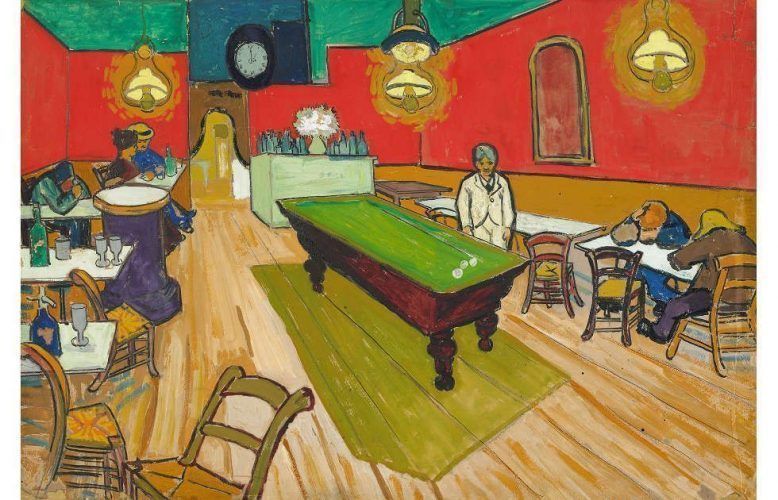

Am 20. Februar 1888 fuhr Vincent van Gogh nach Arles, in die farbenfrohe Landschaft Südfrankreichs. Als er ankam, lag Arles jedoch noch unter einer dicken Schneedecke begraben. Bei seiner Ankunft in Arles mietete Van Gogh zunächst ein Zimmer im Hôtel-Restaurant Carre. Danach zog er in das Café de la Gare, das von Marie Julien Ginoux (1848–1911) und ihrem Ehemann Joseph-Michel Ginoux geführt wurde. Bis März saß Vincent van Gogh wegen des Wetters in seinem Hotelzimmer im Café de la Gare fest. In den folgenden Monaten porträtierte er Madame Ginoux in der regionalen Kleidung einer Arlésienne (einer Frau aus Arles).18

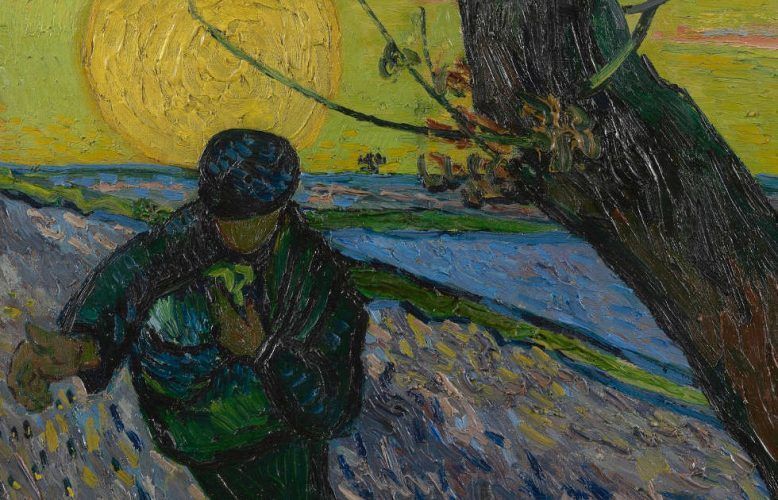

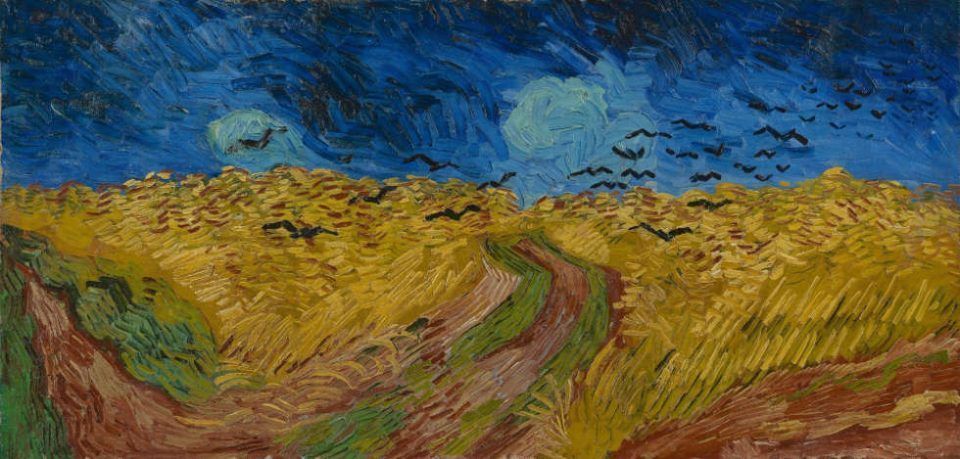

Zu den ersten Bildern in Arles gehört ein Stillleben mit einem gerade erblühten Mandelbaumzweig (Privatsammlung). In den folgenden 15 Monaten schuf er 187 Bilder, darunter knapp 30 Stillleben. Erneut wandte sich der Maler jenen Motiven und Themen zu, die ihn bereits in den Niederlanden beschäftigt hatten: das bäuerliche Leben, die Natur und die religiöse Symbolik, die er in allem entdecken konnte. Die Jahreszeiten prägen viele dieser Werke: Im Frühling beschäftigte sich van Gogh mit blühenden Bäumen und Obstwiesen, im Sommer mit reifen Weizenfeldern und der reichen Ernte, gefolgt von herbstlichen Farben und Aktivitäten wie der Weinlese.

„Ich verfolge keinerlei System beim Malen, ich haue auf die Leinwand mit regellosen Strichen und lasse sie stehen. Pastosität – unbedeckte Stellen hier und da – ganz unfertige Ecken – Übermalungen – Brutalitäten, und das Resultat (ich muss es wenigstens annehmen) zu beunruhigend und verstimmend als dass Leute, die auf Technik sehen, daran Gefallen finden können.“19 (Vincent van Gogh in einem Brief an Emile Bernard, April 1888)

Van Goghs Schlafzimmer

Anfang Mai 1888 mietete Vincent van Gogh vier Zimmer in einem Haus an der Place Lamartine, im so genannten „Gelben Haus“. Da es einige Renovierungsarbeiten und eine Möblierung benötigte, zog der Künstler erst Mitte September ein, nachdem er das Haus im Sommer als Atelier genutzt hatte.

Hier plante er das „Atelier des Südens“ einzurichten, ein Wohn- und Atelierhaus, eine eigene Künstlerkolonie in der Provence. Immer wieder lud er seine Freunde Paul Gauguin und Emile Bernard ein, zu ihm nach Arles zu kommen, um gemeinsam zu arbeiten. Van Gogh selbst schrieb in einem Brief an seinen Bruder Theo, er sei nach Südfrankreich gereist,

„weil man da […] die schönsten Gegensätze von Rot und Grün, von Blau und Orange, von Schwefelgelb und Lila von Natur aus findet.“

Sein Schlafzimmer im zweiten Stock wurde zu seinem Zufluchtsort, weshalb Van Gogh am 16. Oktober 1888 begann, ein Bild davon zu machen. Im folgenden Jahr, nachdem eine Überschwemmung das erste „Schlafzimmer“ (Van Gogh Museum, Amsterdam) beschädigt hatte, schuf er eine zweite Version (1889, The Art Institute of Chicago). Van Gogh malte auch ein drittes, kleineres Bild seines „Schlafzimmers“ (Musée d’Orsay, Paris) als Geschenk für seine Mutter und seine Schwester.

In Südfrankreich wandte sich Vincent van Gogh der Landschaftsmalerei zu. Gleichzeitig übte er sich im Portätmalen, vor allem des Selbstbildnisses.

„Ich habe absichtlich einen ziemlich guten Spiegel gekauft, damit ich mich […] selbst malen kann, denn wenn es mir gelingt, meinen eigenen Kopf in der richtigen Farbgebung zu malen, was gewisse Schwierigkeiten bietet, so kann ich auch die Köpfe anderer braver Männer und Frauen malen.“20 (Vincent van Gogh in einem Brief an seinen Bruder Theo, 17.9.1888, Nr. 537)

In seinen Briefen beschrieb Vincent van Gogh seine Suche nach Wahrheit in den Bildern: Dazu potenzierte er die Leuchtkraft der Farben und schweres Impasto. Van Gogh trug die leuchtenden Farbtöne materialreich auf und vermittelt in den vehementen Bearbeitungsspuren die Energie des Malprozesses. Es ging ihm nicht nur um die Wiedergabe der Gegenstände, es ging ihm darum, „Körper hineinzubekommen“.

„Was ich in Paris gelernt habe, verschwindet, und ich kehre zu den Ideen zurück, die mir auf dem Land kamen, bevor ich die Impressionisten traf. [...] Anstatt zu versuchen, das, was ich vor meinen Augen habe, originalgetreu wiederzugeben, verwende ich Farbe auf willkürlichere Weise, um mich mit größerer Kraft auszudrücken.“21 (Vincent van Gogh an Theo van Gogh, 18.8.1888)

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Zwischen dem 30. Mai und dem 3. Juni unternahm Vincent van Gogh einen Ausflug in das malerische Dorf Les Saintes-Maries-de-la-Mer an der Mittelmeerküste, unweit von Arles. Seine Absicht war es, „nur ein blaues Meer und einen blauen Himmel zu sehen“ und sich auf „eine bewusstere und übertriebenere Art des Zeichnens“ zu konzentrieren. Fünf Tage am sogenannten „Großen Meer“ sind nicht lang. Da die Fischerboote jeden Morgen früh und schnell ablegten, malte Van Gogh das Bild des Van Gogh Museums, Amsterdam, nach einer Zeichnung an, die er vor Ort angefertigt hatte.

Ein nicht realisiertes Porträt von Gauguin

Im August 1888, als Vincent van Gogh den alten Gärtner Patience Escalier porträtiert, plant er zeitgleich noch ein weiteres Bildnis seines Freundes Paul Gauguin. Mit diesem Bildnis, dessen Konzeption er seinem Bruder in einem Brief beschrieb, wollte er Liebe und Wertschätzung zum Ausdruck bringen:

„Dieser Mann wird blond sein. Ich möchte meine Wertschätzung, meine Liebe, die ich für ihn habe, in das Gemälde hineinlegen. Ich werde ihn also unverändert malen, genauso naturgetreu wie ich kann – für den Anfang. – Aber das Gemälde ist so noch nicht fertig. Um es zu vollenden werde ich jetzt ein eigenmächtiger Kolorist sein. Ich übertreibe das Blond der Haare, ich komme zu orangen Tönen, zu Chrom, zu blassem Zitronengelb. Hinter dem Kopf – anstelle der gewöhnlichen Mauer des schäbigen Appartements male ich die Unendlichkeit. Ich mache einen einfachen Hintergrund aus dem reichsten, dem intensivsten Blau, das ich herstellen kann und durch diese einfache Kombination, dem erleuchteten, blonden Kopf vor dem reichen blauen Hintergrund, entsteht ein geheimnisvoller Effekt, wie ein Stern im tiefen Azur.“22 (Vincent van Gogh in einem Brief an seinen Bruder Theo, 18.8.1888)

Aus dem Porträt sollte schlussendlich nichts werden, doch stellte sich der holländische Maler Gauguin wie einen strahlenden Stern am azurblauen Nachthimmel vor. Damit verband der Man und Natur, Mensch und Kosmos.

Atelier des Südens

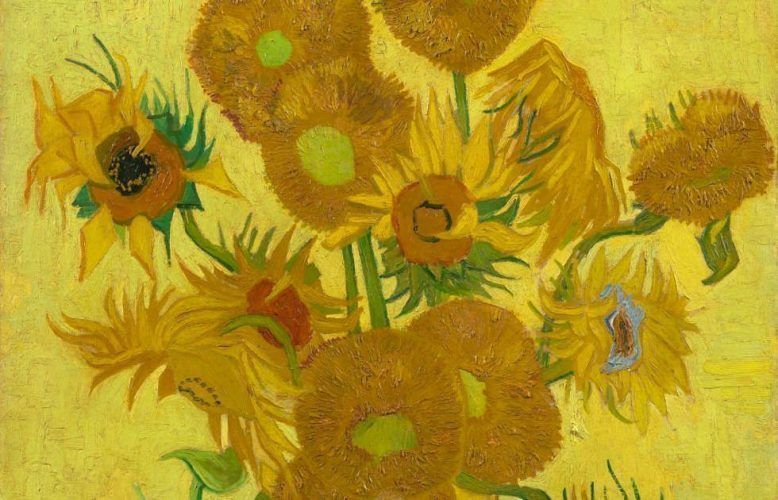

Neben japanischen Drucken an den Wänden des Ateliers hatte Vincent van Gogh große Gemälde mit Sonnenblumen gemalt, „eine Sinfonie in Gelb und Blau“[666], die im Gästezimmer hängen sollten.23

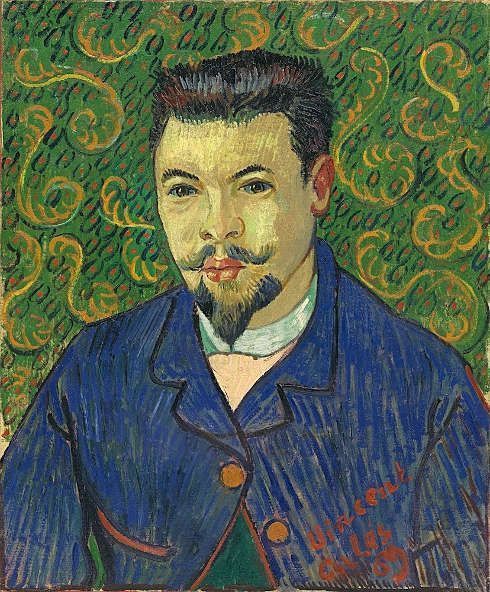

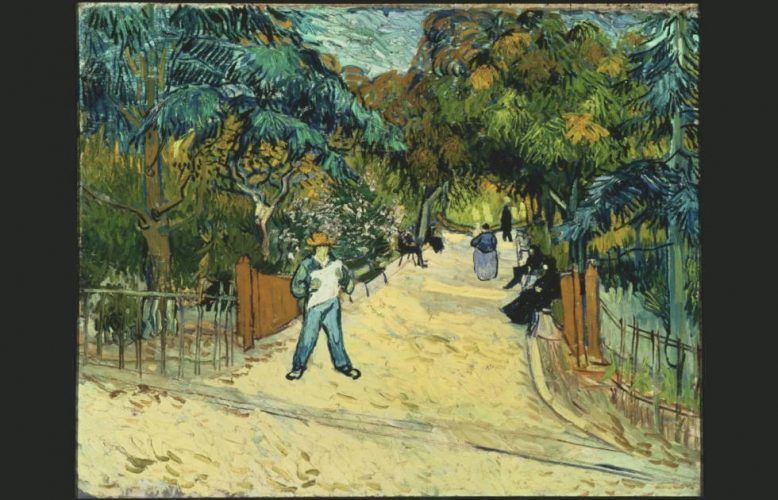

Das Bild des Dichters, des Belgiers Eugene Boch, sollte in seinem eigenen Schlafzimmer hängen. Als Teil seines Plans beschloss er, den öffentlichen Park vor dem Gelben Haus in einen Dichtergarten umzugestalten, und stellte sich vor, wie Renaissancemaler und -dichter auf den Rasenflächen spazieren gingen - und nutzte sein Vorhaben sogleich dazu, Gauguin zu schmeicheln:

„Der unauffällige öffentliche Garten enthält Pflanzen und Büsche, die einen von Landschaften träumen lassen, in denen man sich leicht Botticelli, Giotto, Petrarca, Dante und Boccaccio vorstellen kann. [...] Und ich hätte diesen Garten so malen wollen, dass man sowohl an den alten Dichter dieses Ortes (oder vielmehr Avignons), Petrarca, als auch an seinen neuen Dichter – Paul Gauguin – denkt.“ [695]

Auf diese Weise verwandelte er den eher banalen Park von einem Motiv, das er vor Ort studieren konnte (was er wochenlang intensiv tat), in die Darstellung einer Idee.24 Die Dekoration des Hauses entwickelte sich rasch über die Wände seines Heims hinaus zu einem Großprojekt, mit dem van Gogh zur Zeit der Weltausstellung 1889 in Paris Eindruck machen wollte. Er beschrieb seinem Bruder seine großen Pläne:

„Ich möchte so weit wie möglich sicherstellen, dass ich genügend Gemälde habe, um meine Position zu behaupten, wenn die anderen sich für das Jahr 1889 ebenfalls große Mühe geben. Seurat hat mit zwei oder drei seiner riesigen Leinwände genug, um sie ganz allein auszustellen; Signac, der ein guter Arbeiter ist, hat auch genug, Gauguin auch und Guillaumin. Ich selbst möchte also bis dahin – ob wir sie nun ausstellen oder nicht – die Reihe Studien: Dekoration haben. Auf diese Weise werden wir völlig originell sein, denn die anderen werden uns nicht als prätentiös empfinden können, wenn das alles ist, was wir haben. Aber seien Sie versichert, dass ich versuchen werde, ihm Stil zu verleihen.“ (Vincent van Gogh in einem Brief an Theo, Ende September 1888, 689)

Zwischen dem 23. Oktober und dem 23. Dezember 1888 wurde das „Atelier des Südens“ Realität (→ Vincent van Gogh : Paul Gauguin in Arles). Allerdings hatte Vincent van Gogh nicht verstanden, dass Gauguin eine gänzlich andere Kunstphilosophie verfolgte als er selbst. Da er sich als Schüler Gauguins sah – und dennoch nicht seine Form der Plein-air-Malerei aufgeben konnte – endete das „Atelier des Südens“ mit Vincent van Goghs Nervenkrise und Paul Gauguins wortloser Abreise.

Am 5. November 1888 malte Vincent van Gogh „Le Vigne Rouge [Der rote Weinberg]“ (Puschkin Museum, Moskau), das die belgische Neoimpressionistin Anna Boch 1890 aus der Kunstausstellung der Les XX erwarb. Es dürfte sich um das einzige noch zu Lebzeiten des Künstlers verkaufte Bild handeln.

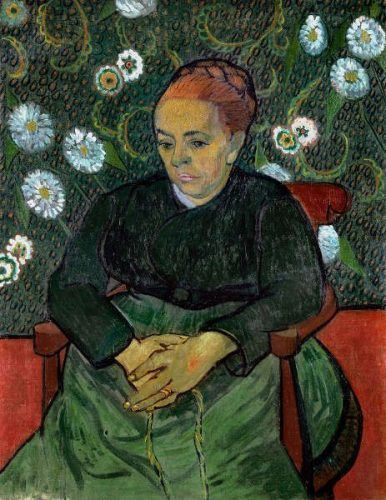

L‘Arlésienne

Bei seiner Ankunft in Arles bestätigte Vincent Theo, dass die Frauen dort tatsächlich „schön“ [578] seien. Da er bald darauf keinen nennenswerten Erfolg bei der Begegnung mit ihnen gehabt hatte, beschwor er, dass sie wohl „im Niedergang begriffen“ [604] seien. Nichtsdestotrotz fand er sein Vorbild für eine archetypische Arlésienne in Madame Marie Julien Ginoux, die 1848 in Arles geboren wurde und mit ihrem Ehemann Joseph-Michel Ginoux Besitzerin des Nachtcafés war, das Van Gogh häufig besuchte. Er malte sein erstes Porträt von ihr im November 1888, während Gauguin neben ihm saß und eine große Porträtzeichnung mit Kohle anfertigte (Fine Arts Museums of San Francisco). Die Zeichnung verblieb nach Gauguins Abreise bei Van Gogh.

Im Februar 1890 malte er, inzwischen im Krankenhaus von Saint-Rémy, mindestens drei weitere Porträts, oder vielmehr Bilder der archetypischen Arlésienne in typischer Tracht. Alle basierten auf Gauguins Zeichnung und unterschieden sich in der Farbgebung voneinander (teilweise aufgrund von Verblassen), manchmal auch in den Büchern auf dem Tisch vor Madame Ginoux oder im Muster an der Wand dahinter.

Krankheit

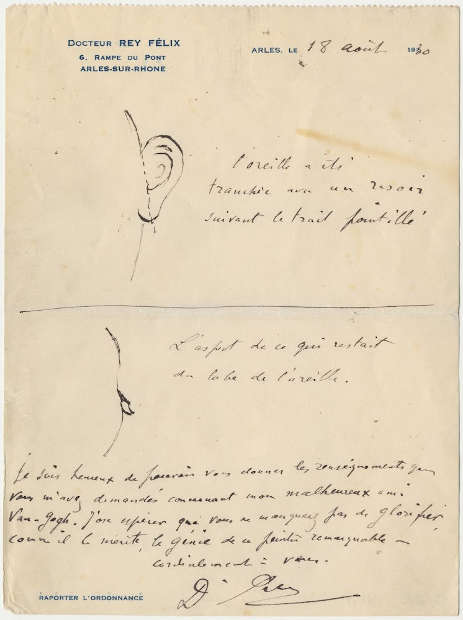

Am 23. Dezember 1888 kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem verwirrten Vincent van Gogh und Paul Gauguin. Kurz danach durchlebte der Holländer seinen ersten psychischen Zusammenbruch: Er schnitt sich mit einem Rasiermesser sein linkes Ohr ab - es blieb nur noch ein kleines Stück des Ohrläppchens erhalten, wie jüngst durch einen Archivfund bewiesen werden konnte: Dr. Félix Rey zeichnete die Verletzung Van Goghs Jahrzehnte später für den Autor Irving Stone. Das Blatt ist am 18. August 1930 datiert in erhelten in The Bancroft Library, University of California, Berkeley.

Vincent van Gogh brachte sein Ohr in ein Bordell und schenkte es mit den Worten „du wirst dich meiner erinnern, das sag‘ ich dir“ einer Prostituierten namens Rachel. Rachel fiel sogleich in Ohnmacht; ihre Kolleginnen im Bordell riefen die Polizei. Die Polizei fand Van Gogh am nächsten Morgen bewusstlos und geschwächt von hohem Blutverlust. Sie lieferte Vincent van Gogh in das örtliche Krankenhaus ein. Dort diagnostizierte Dr. Félix Rey inoffiziell eine Form der Epilepsie, die er mit zuviel Kaffee und Alkohol sowie unzureichender Ernährung in Verbindung brachte. Auf die Frage des Arztes, warum er sich sein Ohr abgeschnitten hatte, antwortete der Patient, es würde sich um eine „rein persönliche Angelegenheit“ handeln.

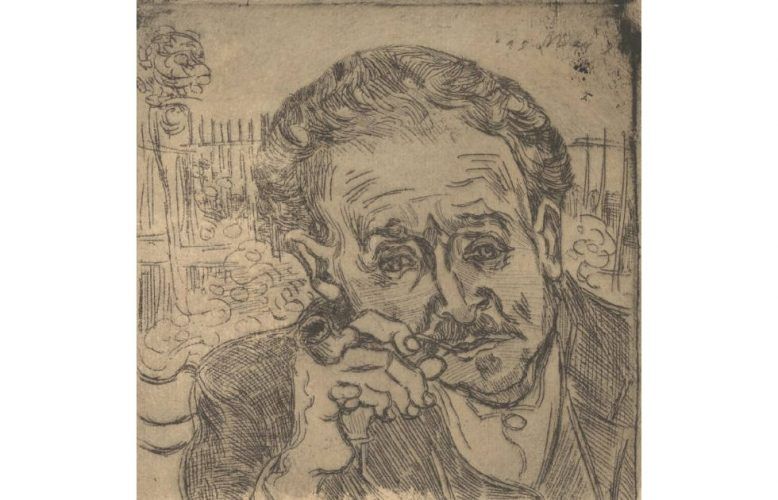

- Vincent van Gogh, Dr Félix Rey, 1889 (Pushkin Museum, Moskau)

- Dr Félix Rey, Brief mit der Beschreibung des abgeschnittenen Ohrs von Vincent van Gogh (The Bancroft Library, University of California, Berkeley)

Paul Gauguin reiste am 25. Dezember 1888 wortlos und fluchtartig ab; er informierte Theo van Gogh mit einem Telegramm. Als Theo am Weihnachtsmorgen in Arles ankam, erfuhr er, dass Vincent seit Tagen Symptome von Verrücktheit zeigte. Der Oberarzt des Krankenhauses, Dr. Urpar, erstellte kurz nach seiner Aufnahme ein Attest über Vincents Krankheit und schickte es an den Bürgermeister. Im Begleitbrief schrieb er, dass „Herr Vincent an einer psychischen Störung leidet“. Er empfahl die Einweisung des Malers in eine psychiatrische Anstalt, „die Behandlung, die dieser unglückliche Mann in unserer Anstalt erfährt, ist nicht geeignet, ihn wieder zur Vernunft zu bringen“. Nach zwei Wochen wurde Vincent van Gogh aus dem Krankenhaus in Arles entlassen.

Am 7. Januar 1889 kehrte Vincent van Gogh wieder nach Hause und an die Arbeit zurück. In zwei Selbstporträts zeigt er sich mit verbundenem Ohr (The Courtauld Gallery, London; Privatsammlung). Zur selben Zeit arbeitete er an Variationen nach den Sonnenblumengemälden, wie auch an einem bewegenden persönlichen Stillleben, das die Freuden seines Alltags (Pfeife und sein Tabak, Umschlag aus einem Brief seines Bruders Theo, eine leere Absinthflasche) neben einem beliebten medizinischen Buch zeigt. Letzteres zog er zur Selbstbehandlung heran.

Im Februar 1889 machte ein Anfall erneut einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt Van Goghs nötig. In der Folge wurde der Maler aufgrund einer Petition von 30 Van Goghs Nachbarn im Viertel Cavalerie eine Petition an den Bürgermeister unterzeichnet, in der sie sich über die Trunksucht und das unberechenbare Verhalten des Künstlers beschwerten. Vor dem 27. Februar 1889 war die Petition, in der sie forderten, dass er „im Namen der öffentlichen Sicherheit“ zu seiner Familie zurückgeschickt oder in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden solle, aufgesetzt und unterzeichnet (Archives communales d’Arles). Van Gogh beschrieb dies als „einen harten Schlag“25, wurde er doch bis April 1889 zwangseingewiesen.

Sonnenblumen und Sternennächte (1888–1890)

Erst in den letzten beiden Lebensjahren entstanden die heute so berühmten, leuchtend bunten aber nie schrill oder aufdringlich wirkenden Gemälde. Wenig Beachtung fand bisher, dass die so typische Pinselführung dieser Zeit, ihre Dynamik und ihr Rhythmus, das Ergebnis einer jahrelangen Beschäftigung mit den Möglichkeiten der Zeichnung war. Striche, Tupfer und Arabesken, mit denen van Gogh die unterschiedlichen Felder mit der Rohrfeder ausfüllt, prägen die Arbeiten auf Papier in dieser Zeit. Die Gemälde aus Arles bestechen durch ihre überlegte aber auch naturferne Farbigkeit, zu der Vincent van Gogh im Laufe des Jahres 1888 vorstieß.

Die Serie von Sonnenblumen entstand als Ausstattung für das geplante Gelbe Haus, in dem er gemeinsam mit Paul Gauguin eine Künstlerkolonie gründen wollte (→ Van Goghs Sonnenblumen). Das neunwöchige Experiment endete jedoch schlagartig, als Van Gogh einen ersten psychischen Zusammenbruch durchlebte: Er schnitt sich mit einem Rasiermesser sein linkes Ohr nahezu vollständig ab.

Die „Sternennacht über der Rhône“ stellte Vincent van Gogh am Salon des Indépendants aus. Der Kritiker Félix Fénéon schrieb über das Bild wenig schmeichelhaft:

„Herr van Gogh ist ein unterhaltsamer Kolorist, selbst bei solchen Extravaganzen wie seiner Sternennacht: Gegen einen Himmel aus groben, kreuzschraffierten Mustern flacher Pinselstriche heben sich die Sterne als weiße, rosafarbene und gelbe Kegel ab, die direkt aus der Tube aufgetragen wurden; orangefarbene Dreiecke werden vom Fluß verschlungen, und in der Nähe der festgemachten Boote hasten barockhaft finstere Figuren vorbei […].“26 (Félix Fénéon, 1889)

Vincent van Gogh in der Nervenheilanstalt in Saint-Rémy-de-Provence (Mai 1889–Mai 1890)

Vincent van Gogh ließ sich am 8. Mai 1889 freiwillig in die Nervenheilanstalt Saint-Paul-de-Mausole nahe Saint-Rémy einweisen. Obwohl der Maler freiwillig nach Saint-Paul de Mausole zog, war er von seinen Nachbar:innen aus Arles dazu gezwungen worden. Sie waren der Meinung, er stelle eine potenzielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Ihre Feindseligkeit sowie Van Goghs Bewusstsein für die eigene Zerbrechlichkeit27 waren der Grund für den Krankenhausaufenthalt, den er sich als vorübergehenden Rückzug von seinen alltäglichen Verpflichtungen vorstellte, um in Ruhe arbeiten zu können. In der Nervenheilanstalt wurde auf Basis der Erkenntnis in Arles und Vincents eigener Beschreibung die Diagnose Epilepsie, begleitet von akutem Wahnsinn und Halluzinationen, gestellt. Vincent van Gogh lebte bis April 1890 in Saint-Rémy-de-Provence.

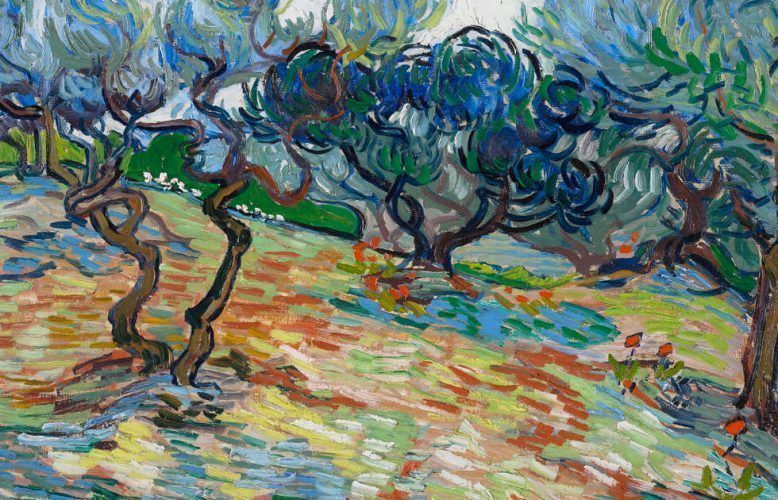

Trotz dieser schwierigen persönlichen Situation und der Einschränkungen des Krankenhauslebens griff der Künstler sofort zum Pinsel und erkundete seine neue Umgebung nach frischen Motiven und Ideen. Ähnlich wie der Garten des Dichters in Arles inspirierte ihn der große Garten des Krankenhauses in Saint-Rémy zur Schaffung eines idealisierten Kontextes, in dem er sich „grüne Nester für Liebende“ [776] vorstellte.28

Er fand Inspiration für zahllose Landschaftsbilder im Anstaltsgarten und – wenn er sich kräftig genug für Ausflüge fühlte – in der abwechslungsreichen Umgebung des Hospitals, die er unter strenger Überwachung erkunden durfte. Der Mangel an Modellen, mit Ausnahme des Klinikpersonals und der Patienten, bot ihm nur wenig Gelegenheit für Figurenmalerei (einige Porträts). In dieser Phase entdeckte der Maler, dass er mit Hilfe von Farben Gefühle ausdrücken konnte [537]. Seine nun folgenden Bilder zeigen eine zunehmend gesteigerte Farbigkeit und komplementäre Farbkontraste. Im Laufe des Jahres wurde seine Pinselführung immer nervöser und unruhiger. In vielen Bildern und Zeichnungen verband er die Erinnerung an seine alte Heimat mit ihren Häusern und die südfranzösische Landschaft.

Im Anstaltsgarten wuchsen Gras und Unkraut hoch unter Kiefern, die über kleinere Bäume und blühende Sträucher hinausragten. Ein Gemälde zeigt buschige Vegetation, die auf Kieswege vordringt, sowie eine Fülle von widerspenstigem Laub und Blüten. Der Garten stand im Mai in voller Blüte, und Van Gogh beeilte sich, die Schwertlilien, Flieder und Rosen zu malen, von denen er wusste, dass sie „nur von kurzer Dauer sein würden“ [777].29 Auf seinen ersten Darstellungen ist der Garten nahezu menschenleer und zeigt, wie sehr er die Einsamkeit schätzte, nachdem er in Arles die Einmischung seiner Nachbarn ertragen hatte, und auch seinen Wunsch, der „stagnierenden“ Atmosphäre des Krankenhauses und den quälenden Ausbrüchen seiner Mitpatienten zu entfliehen.30 Nahaufnahmen einzelner Pflanzen und geschützter Ecken zeugen von Einheit mit der Natur und vermitteln eine Aura der Intimität.

Im Mai und Juni 1889 entstanden mit den „Schwertlilien“ (10.–15. Mai 1889), der „Sternennacht“ (17./18. Juni 1889 → Vincent van Gogh: Die Sternennacht) und „Zypressen“ (25. Juni 1889) – drei der eindrücklichsten Landschaftsvisionen Vincent van Goghs, in denen er Naturbeobachtung und Imagination ineinanderfließen ließ. Ein großes Gemälde mit blühenden „Schwertlilien“ (National Gallery of Canada, Ottawa) rief bei seiner Ausstellung im Salon des Indépendants in Paris große Bewunderung unter seinen Zeitgenossen wie Félix Fénéon hervor (ab 3.9.1889).31 Charakteristisch für diese Bilder ist, dass sie mit pastoser Farbe und expressivem Pinselstrich ausgeführt sind. Obschon Van Gogh sich während seiner Auseinandersetzung mit Paul Gauguin im Herbst 1888 an dessen Kunstdoktrin stieß, lernte er viel aus der Begegnung mit dem Synthetismus und Symbolismus des Kollegen. Die Farben der späten Gemälde Vincent van Goghs basieren auf dem Farbschema von Eugène Delacroix, den koloristischen Abstraktionen der Schule von Pont Aven und seinem neuen Mut, Komplementärfarben nebeneinander einzusetzen.

Während eines schweren Anfalls im Sommer 1889 schluckte Van Gogh giftige Farben, was man möglicherweise als Selbstmordversuch werten kann. Er kehrte erst im Frühherbst in den Garten zurück, da das Wetter zwar schön blieb, die Blätter jedoch ihre Farbe verändert hatten. Die im Herbst gemalten Bilder zeigen häufig Figuren und die Fassade des Männerflügels des Krankenhauses. Während sich seine Freunde Gauguin und Bernard mit der Darstellung von Christus im Garten Gethsemane beschäftigten, sah sich van Gogh als Naturalist und empfahl Bernard die Auseinandersetzung mit dem Gesehenen – allerdings: die Natur durch das Temperament gesehen.

Theo van Gogh reichte Vincents Bilder zu drei Ausstellungen avantgardistischer Kunst ein, darunter die Kunstausstellung der Les XX (18.1.–23.2.1890), womit Vincent van Gogh verstärkt an die Öffentlichkeit trat. Vor seinem Tod verkaufte der Avantgardist nachweislich ein Werk, das am 5. November 1888 gemalte Bild „Le Vigne Rouge / Montmajour [Der rote Weinberg]“ (Puschkin Museum, Moskau). Die belgische Neoimpressionistin Anna Boch, Schwester seines Freundes Eugène Boch, erwarb es 1890 für 400 Belgische Franc aus der Ausstellung der Les XX in Brüssel, zu der Vincent van Gogh sechs farbig aufeinander abgestimmte Bilder geschickt hatte. Diese waren in einer vorher festgelegten Reihenfolge gehängt und erregten aufgrund ihrer Malweise unter den belgischen Künstlern Aufruhr. So attakierte Henry de Groux Vincent van Gogh als „Ignorant und Blender“, woraufhin Toulouse-Lautrec und Signac ihren nicht anwesenden Freund verteidigten. Wenn auch die Ausstellung in Brüssel als Meilenstein in der Anerkennung von van Goghs Kunst gilt, so war der dokumentierte Verkauf des einen Bildes vermutlich nicht der einzige Kontakt des Malers mit dem Kunstmarkt. Vielfach dürfte er seine Werke gegen Naturalien eingetauscht haben.

Im Salon des Indépendants von 1890 waren zehn Gemälde von Vincent van Gogh ausgestellt, die von der Kritik erstmals positiv besprochen wurden. Im Januar 1890 hatte der symbolistische Kunstkritiker Albert Aurier im „Mercure de France“ einen hymnischen Artikel über Van Gogh publiziert, der die öffentliche Meinung deutlich beeinflusste. Van Goghs Freund, der Maler Émile Bernard, hatte offenbar den Autor mit biografischen Information versorgt. Aurier interpretierte Van Goghs Malerei als ausdrucksstarke Manifestation eines isolierten Individuums und sah in der Person einen Einzelgänger mit rauschhafter Produktion:

„Was sein Werk in seiner Gesamtheit charakterisiert, ist der Überschuß an Kraft, an Nervosität, die Heftigkeit im Ausdruck. […] Darüber hinaus, wie aufgrund der fast orgiastischen Ausschweifungen in allen seiner Bilder zu vermuten, ist er ein Fanatiker, ein Feind bürgerlicher Nüchternheit und Kleinlichkeit, eine Art trunkener Riese […] ein schreckliches und irres Genie, oft überragend, gelegentlich grotesk, immer am Rande des Pathologischen.“

Am 11. Februar 1890 antwortete Vincent van Gogh auf den Artikel mit einem Brief, in dem er auf seine Vorbilder Paul Gauguin und Adolphe Monticelli verwies, um die Einzelgänger-Theorie zu widerlegen. Im Mai 1890 malte Vincent van Gogh das Bild „Auferweckung des Lazarus“ (Van Gogh Museum, Amsterdam) nach einer Druckgrafik von Rembrandt van Rijn - allerdings ohne die zentrale Figur Christi. Er gab dem toten Lazarus einen roten Bart, was als Identifikation mit der Figur gedeutet werden kann. Die beiden aufgeregten Begleiterinnen können als Fr. Roulin im grünen Kleid und Fr. Ginoux identifiziert werden.

Auvers-sur-Oise: die letzten 70 Tage

Nachdem Vincent van Gogh zur Überzeugung gekommen war, dass ihm ein weiterer Aufenthalt in der Klinik mehr schaden als nützen würde, verließ van Gogh am 15. Mai 1890 Saint-Rémy. Nach zwei Jahren und drei Monaten im Süden Frankreichs sehnte er sich nach einer Rückkehr in den Norden. Am 17. Mai 1890 traf Vincent van Gogh in Paris ein und hielt sich drei Tage bei seinem Bruder und dessen Familie auf. Die Situation in der jungen Familie war angespannt, da Theo kränklich war und sich mit seinem Arbeitgeber in einem Konflikt befand.

Am 20. Mai zog Vincent van Gogh nach Auvers-sur-Oise, das zirka 30 km von Paris entfernt liegt. Hier nahm sich der Kunstfreund und Arzt (Homöopath) Dr. Paul Gachet dem psychisch labilen Van Gogh an. Leider hat er keine Diagnose gestellt. In den letzten zehn Wochen vor seinem Tod malte Vincent van Gogh in Auvers-sur-Oise „hübsche Mittelklasse Landhäuser“, die ihm nach eigener Aussage fast genauso gefielen wie die von ihm romantisierten, alten, mit Moos gedeckten Hütten des Borinage. Innerhalb von 70 Tagen schuf der Künstler in Auvers-sur-Oise seine letzten 60 Zeichnungen und 75 Bilder! Den Schwerpunkt bilden Landschaften, ergänzt durch einige Porträts und zehn Stillleben.

Am 6. Juli 1890 reiste Vincent van Gogh ein letztes Mal nach Paris. Er verbrachte den Tag mit Theo und Jo, sah aber auch ein paar Freunde. Theo vertraute seinem Bruder an, dass er Schwierigkeiten mit seinen Auftraggebern hätte und daran dachte, sie aufzugeben und sich selbständig zu machen. Diese finanziellen Probleme ließen Van Gogh erneut vor der Zukunft erschrecken. Wieder zurück in Auvers malte er große Bilder von weiten Landschaften unter stürmischem Himmel, die bewusst seine Traurigkeit und extreme Einsamkeit ausdrücken.32

Tod

Am Nachmittag des 27. Juli 1890 schoss sich Vincent van Gogh in einem Feld eine Kugel in den Oberbauch und schleppte sich noch schwer verwundet und blutend zum Gasthof Ravoux zurück.33 Die beiden herbeigerufenen Ärzte verzichteten darauf, die Kugel zu entfernen. Dr. Gachet wollte noch am selben Tag eine Nachricht an Theo schicken, doch Vincent weigerte sich, ihm die Adresse zu geben. Daher erfuhr der Bruder erst am nächsten Tag, was passiert war und fuhr sofort nach Auvers. Theo van Gogh fand Vincent in besserer Verfassung, als er erwartet hatte: Er lag pfeiferauchend im Bett und freute sich, Theo zu sehen.

Zwei Tage nach dem Schuss, am 29. Juli 1890, verstarb Vincent van Gogh an den Folgen einer Sepsis. Schon am nächsten Tag um drei Uhr nachmittags wurde der Maler begraben. Unter den Teilnehmer:innen waren Andries Bonger, Père Tanguy und Èmile Bernard. Vincents Malutensilien standen neben seinem Sarg, der mit einem schlichten weißen Tuch bedeckt war. Sein Zimmer war mit gelben Blumen geschmückt und viele seiner Bilder aufgehängt. Doktor Gachet brachte einen riesigen Strauß Sonnenblumen mit.

Theo van Gogh erhielt knapp 50 Kondolenzschreiben, deren prominente Absender – darunter Camille Pissarro, Eugène Carrière, Henri Rouart, Henri de Toulouse-Lautrec, Dr. Paul-Ferdinand Gachet – van Goghs intensive Vernetzung im Kreise der französischen Avantgarde und Wertschätzung seitens seiner Künstlerkollegen bezeugen. So zählte sich u.a. auch Claude Monet zu den Bewunderern des Holländers.

Sein Bruder Theo richtete mit Unterstützung von Émile Bernard im September 1890 noch eine Gedenkausstellung in seiner Wohnung (8, Cité Pigalle) aus. Kurz darauf verstarb der Kunsthändler im Janaur 1891 an den Folgen einer Syphiliserkrankung. Beide Brüder liegen Seite an Seite auf dem Friedhof von Auvers begraben.

Van Goghs Durchbruch

Als Theo van Gogh 1891 starb, erhielten seine Witwe Johanna van Gogh-Bonger und sein Sohn Vincent Willem Theos Nachlass, darunter die meisten Werke und Briefe von Vincent van Gogh. Jo widmet einen großen Teil ihres Lebens der Verbreitung von Vincents Œuvre, unter anderem durch den Verkauf von Werken und die Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen den Brüdern. Im Frühjahr 1891 ließ sie den Großteil des Œuvres ihres Schwagers sowie die umfangreiche Korrespondenz zwischen Theo und Vincent von Paris in ihr Haus im niederländischen Bussum bringen. Der große finanzielle Erfolg blieb zunächst aus, doch Johanna van Gogh-Bonger lieh Werke ihres Schwagers für nationale wie internationale Ausstellungen. Die guten familiären Kontakte zum Kunsthandel und Johannas Brief-Edition waren die Basis für den posthumen Erfolg des niederländischen Malers.

Der Pariser Kunsthändler Ambroise Vollard (1865–1939) übernahm die Vertretung von Vincent van Gogh und präsentierte ab 1895 Werke aus dem Nachlass. Da Johanna die Preise rasch anhob, wich Vollard auf andere Quellen aus, darunter die Familien Ginoux und Roulin, deren Mitglieder van Gogh in Arles porträtiert hatte, sowie an Vincents Künstlerfreund Émile Bernard. Erst die von Julien Leclercq organisierte monografische Ausstellung in der Galerie Bernheim-Jeune brachte 1901 van Goghs Durchbruch in Paris. Zu den Leihgebern zählten die Sammler Antoine Comte de la Rochefoucauld, Maurice Fabre und Jack Aghion, die Künstler Émile Schuffenecker, Auguste Rodin und Camille Pissarro sowie die Kunsthändler Ambroise Vollard,

Eugène Blot, Josse und Gaston Bernheim-Jeune, Jos Hessel und Eugène Druet.

Der erste Katalog zu Vincent van Goghs Werk wurde 1928 von De la Faille publiziert. Jahrzehnte zuvor, nämlich 1905, erschienen seinen Briefe in einer deutschen Übersetzung und hinterließen einen tiefen Eindruck bei den sich formierenden deutschen Expressionisten, allen voran Emil Nolde und der Künstlergruppe „Die Brücke“. Im deutschsprachigen Raum erhielten vor allem Julius Meier-Graefes Buch „Vincent“ (1921) große Aufmerksamkeit, das ab 1932 den Untertitel Der Roman eines Gottsuchers erhielt.

„Das ist es, was mich am meisten an Van Gogh beeindruckt, dem malerischsten aller Maler […] sie sprechen mehr über die psychologische und dramatische Ebene seine Dreigroschen-Leinwände, schließlich fast alle Leinwände, und als ob es absichtlich gemacht worden wäre, von bescheidener Größe. Eine Kerze auf einem Stuhl, ein Sessel aus geflochtenem grünem Stroh, ein Buch auf dem Sessel, und das Drama wird beleuchtet. Wer wird eintreten? Wird es Gauguin oder ein anderes Gespenst sein?“34 (Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la societé, 1947)

Die Sonderbund-Ausstellung in Köln (1912) präsentierte eine umfangreiche Abteilung von mehr als 125 Van-Gogh-Gemälden. Diese Schau mobilisierte die amerikanischen Künstler Arthur B. Davies, Walt Kuhn und Walter Pach, die im folgenden Jahr die erste Ausstellung von Van Goghs Werken in den Vereinigten Staaten organisierten. Albert C. Barnes aus Philadelphia, John Quinn aus New York und Katherine S. Dreier aus New York sind die ersten Amerikaner:innen, die Gemälde von Van Gogh erwerben.

Van Gogh Museum in Amsterdam

Johanna van Gogh-Bongers Sohn Willem van Gogh übertrug 1962 den restlichen Teil des Erbes der Vincent van Gogh Stiftung: rund 200 Gemälde, 500 Zeichnungen (etwa die Hälfte von Vincent van Goghs Zeichnungen), die fünf erhaltenen Skizzenbücher und fast die gesamte Korrespondenz. Am 2. Juni 1973 wurde das Van Gogh Museum in Amsterdam eröffnet, wo die Sammlung als Dauerleihgabe verwahrt wird.

Literatur über Vincent van Gogh

- Van Gogh: Poets & Lovers (Ausst.-Kat. The National Gallery, London, 14.9.2024–19.1.2025), London 2024.

- Cornelia Homburg, Art of the Future, S. 15–42.

- Judy Sund, The Public Park a Garden of one’s Own, S. 45–52.

- Julien Domercq, The Montmajour Drawings Series: Between Observation and Imagination, S. 57–63.

- Christophe Riopelle, Van Gogh on Classic Ground, S. 67–76.

- Judy Sund, Van Gogh's Lovers, S. 81–97.

- Julien Domercq, Sunflowers: Still Lifes in Arles, S. 99–109.

- Marnin Young, ‘Unity is Strength’: Van Gogh and the Exhibitions of the Avant-Garde, S. 113–128.

- Cindy Kang, Van Gogh’s Décoration: Sources of Inspiration, S. 133–142.

- Renske Cohen Tervaert, The Appeal of the Alpilles, S. 147–156.

- Judy Sund, Cultivating his Garden: Van Gogh in Saint-Paul de Mausole, S. 158–170.

- Renske Cohen Tervaert, Poet, Lover, Bonze, Lullaby: Symbolic Portraits, S. 173–182.

- Michael Glover, The Painter and his Poetry, S. 185–194.

- Sterre Overmars, Tracing Thoughts: Van Gogh’s Ambitions in Arles and Saint-Rémy, S. 198–207.

- Van Gogh. Capolavori dal Kröller-Müller Museum, hg. v. a Maria Teresa Benedetti und Francesca Villanti (Ausst.-Kat. Palazzo Bonaparte, Rom, 8.10.2022–26.3.2023), Rom 2022.

- Vincent van Gogh. Stillleben, hg. v. Ortrud Westheider und Michael Philipp (Ausst.-Kat. Museum Barberini, Potsdam, 26.10.2019–2.2.2020), München 2019.

- Making Van Gogh. Geschichte einer deutschen Liebe, hg. v. Alexander Eiling und Felix Krämer (Ausst.-Kat. Städel Museum, Frankfurt am Main, 23.10.2019–16.2.2020), München 2019.

- Van Gogh’s Inner Circle: Friends, Family, Models (Ausst.-Kat. Het Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch, 21.9.2019–12.1.2020), New York 2019.

- Nienke Denekamp und René van Blerk, Der große Van Gogh Atlas, München 2017.

- Vincent van Gogh: „Manch einer hat ein großes Feuer in seiner Seele“. Die Briefe, ausgewählt und hrsg. von Leo Jansen, Hans Luijten und Nienke Bakker, München 2017.

- Van Gogh | Artaud. Le suicidé de la société, hg. v. Guy Cogeval und Isabelle Cahn (Auasst.-Kat. Musée d'Orsay, Paris, 11.3.–15.6.2014), Paris 2014.

- Vincent van Gogh. Scrivere la vita. 265 lettere e 110 schizzi originali (1872–1890), hg. v. Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker, Rom 2013.

- Steven Naifeh und Gregory White Smith, Van Gogh : sein Leben, Frankfurt a. M. 2012.

- Vincent van Gogh. Campagna senza tempo - Città moderna, hg. v. Cornelia Homburg (Ausst.-Kat. Complesso Monumentale del Vittoriano, Rom, 8.10.2010–6.2.2011), Rom 2010.

- Van Gogh. Gezeichnete Bilder, hg. v. Klaus Albrecht Schröder, Heinz Widauer, Sjraar van Heutgen und Marije Vellekoop (Ausst.-Kat. Albertina, Wien, 5.9.–8.12.2008), Köln 2008.

- Vincent van Gogh. The Drawings (Ausst.-Kat. Amsterdam, Van Gogh Museum, 1.7.–18.9.2005; New York, Metropolitan Museum of Art, 12.10.–31.12.2005), New York/Amsterdam/New Haven/London 2005.

- Van Gogh und Gauguin. Das Atelier des Südens, hg. v. Douglas W. Druick und Peter Kort Zegers (Ausst.-Kat. The Art Institute of Chicago, 22.0.2001–13.1.2002; Van Gogh Museum, Amsterdam, 9.2.–2.6.2002), Mailand 2002.

- Rainer Metzger, Ingo F. Walther, Vincent van Gogh. 1853–1890, Köln 1995.

- The Graphic Work of Vincent van Gogh, hg. v. Sjraar Van Heugten und Fieke Pabst, Zwolle-Amsterdam 1995.

- Vincent van Gogh. Sämtliche Briefe. An den Bruder Theo, hg. v. Fritz Erpel, Berlin/Zürich 1965.

- Émile Bernard, Lettres de Vincent van Gogh à Émile Bernard, Paris 1911.

Alle Beiträge zu Vincent van Gogh auf ARTinWORDS

Hier findest du die wichtigsten Ausstellung zu Vincent van Gogh 2019: → Vincent van Gogh: Ausstellungen 2019

Hier findest du die wichtigsten Ausstellung zu Vincent van Gogh 2020: → Vincent van Gogh: Ausstellungen 2020

Hier findest du die wichtigsten Ausstellung zu Vincent van Gogh 2022: → Vincent van Gogh: Ausstellungen 2022

Hier findest du die wichtigsten Ausstellung zu Vincent van Gogh 2023: → Vincent van Gogh: Ausstellungen 2023

Hier findest du die wichtigsten Ausstellung zu Vincent van Gogh 2024: → Vincent van Gogh: Ausstellungen 2024

Amsterdam | Van Gogh Museum: Van Gogh und die Olivenhaine 15-teilige Serie in Saint-Rémy 1889 | 2022

Essen | Museum Folkwang: Impressionismus RENOIR, MONET, GAUGUIN. Bilder einer fließenden Welt | 2022

- Van Gogh 1985, Bd. 1, S. 216f., Vincent van Gogh,

Brief an seinen Bruder Theo, 24.9.1880 [136]; zit. n. Joost van der Hoeven, Malen als letzte Zuflucht – Eine Einführung, in: Matthew Wong – Vincent van Gogh. Letzte Zuflucht Malerei, hg. von Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich, in Zusammenarbeit mit Albertina, Wien (Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich, 20.9.2024–26.1.2025; Albertina, Wien, 14.2.–22.6.2025), München 2024, S. 19–91, hier S. 25. - Brief von Vincent van Gogh an Theo van Gogh, 11.3.1882, in: Vincent van Gogh: „Manch einer hat ein großes Feuer in seiner Seele“. Die Briefe, ausgewählt und hrsg. von Leo Jansen, Hans Luijten und Nienke Bakker, München 2017, S. 267–271, hier S. 270 f., Brief Nr. 211.

- Siehe: Sjraar Van Heugten, The Dutch Years, 1880–85, in: Vincent van Gogh. The Drawings (Ausst.-Kat. Amsterdam, Van Gogh Museum, 1.7.–18.9.2005; New York, Metropolitan Museum of Art, 12.10.–31.12.2005), New York/Amsterdam/New Haven/London 2005.

- Zit. nach Vincent van Gogh. Scrivere la vita. 265 lettere e 110 schizzi originali (1872–1890), hg. v. Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker, Rom 2013, S. 476.

- Vincent van Gogh in einem Brief an Theo, Nuenen, 9.6.1885, Brief T507.

- Zit. nach Vincent van Gogh. Scrivere la vita. 265 lettere e 110 schizzi originali (1872–1890), hg. v. Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker, Rom 2013, S. 476.

- Vincent van Gogh an Theo, Nuenen 30.4.1885, Brief T 497.

- Zitiert nach Brief 404 an den Bruder Theo, 30. April 1885.

- Vincent van Gogh an Theo, Nuenen, 13.4.1885, Brief T 493).

- Siehe The Graphic Work of Vincent van Gogh, hg. v. Sjraar Van Heugten und Fieke Pabst, Zwolle-Amsterdam 1995.

- Sjraar van Heugten, Kraft des Alltäglichen. Die Stillleben Vincent van Goghs, in: Ortrud Westheider, Michael Philipp (Hg.), Vincent van Gogh Stillleben (Ausst.-Kat. Museum Barberini, Potsdam, 26.10.2019–2.2.2020), München 2019, S. 12–27, hier S. 15.

- Vincent van Gogh an Theo, Antwerpen, 14.12.1885, Brief T 547.

- Sjraar van Heugten, Kraft des Alltäglichen. Die Stillleben Vincent van Goghs, in: Ortrud Westheider, Michael Philipp (Hg.), Vincent van Gogh Stillleben (Ausst.-Kat. Museum Barberini, Potsdam, 26.10.2019–2.2.2020), München 2019, S. 12–27, hier S. 17.

- 6

- Zit. n. Sjraar van Heugten, Kraft des Alltäglichen. Die Stillleben Vincent van Goghs, in: Ortrud Westheider, Michael Philipp (Hg.), Vincent van Gogh Stillleben (Ausst.-Kat. Museum Barberini, Potsdam, 26.10.2019–2.2.2020), München 2019, S. 12–27, hier S. 18.

- Vincent van Gogh an Theo, Paris, 23.–25.7.1887, Brief T 572.

- Émile Bernard, Lettres de Vincent van Gogh à Émile Bernard, Paris 1911, Vorwort.

- Auch in den anderen Bildern von Van Gogh und Paul Gauguin trägt Madame Ginoux diese Tracht.

- Zit. N. Vincent van Gogh. Briefe, hg. v. Bruno Cassirer, o. J., S. 51-52.

- Zit. n. Vincent van Gogh. Sämtliche Briefe. An den Bruder Theo, hg. v. Fritz Erpel, Berlin/Zürich 1965, Bd. 4, S. 125–154, hier S. 153.

- Zit. n. Vincent van Gogh. Scrivere la vita. 265 lettere e 110 schizzi originali (1872–1890), hg. v. Leo Jansen, Hans Luijten, Nienke Bakker, Rom 2013, S. 778.

- B 663

- 17

- Cornelia Homburg, Art of the Future, in: Van Gogh: Poets & Lovers (Ausst.-Kat. The National Gallery, London, 14.9.2024–19.1.2025), S. 15–43, hier S. 20.

- Siehe Brief 750 und Anm. 3 und 4.

- Alexander Eiling, An Deutschland zunächst vorbei. Die Rezeption van Goghs in Frankreich und den Niederlanden zwischen 1888 und 1905, in: Alexander Eiling, Felix Krämer (Hg.), Making Van Gogh. Geschichte einer deutschen Liebe (Ausst.-Kat. Städel Museum, Frankfurt am Main, 23.10.2019–16.2.2020), München 2019, S. 23.

- Siehe die Briefe 760, 761.

- Siehe: Judy Sund, Cultivating his Garden: Van Gogh in Saint-Paul de Mausole, in: Van Gogh: Poets & Lovers (Ausst.-Kat. The National Gallery, London, 14.9.2024–19.1.2025), S. 158–170.

- Van Goghs erste Gemälde des Gartens sind Nahaufnahmen von Schwertlilien und Flieder, die er beide an seinem ersten vollen Tag im Krankenhaus malte.

- Briefe 772, 776.

- Marnin Young, ‘Unity is Strength’: Van Gogh and the Exhibitions of the Avant-Garde, in: Van Gogh: Poets & Lovers (Ausst.-Kat. The National Gallery, London, 14.9.2024–19.1.2025), S. 112–128, hier S. 124–125.

- Van Gogh und Gauguin. Das Atelier des Südens, hg. v. Douglas W. Druick und Peter Kort Zegers (Ausst.-Kat. The Art Institute of Chicago, 22.0.2001–13.1.2002; Van Gogh Museum, Amsterdam, 9.2.–2.6.2002), Mailand 2002, S. 331.

- Steven Naifeh möchte beweisen, dass es sich nicht um einen Selbstmord, sondern um Mord bzw. Unfall mit Todesfolge handelte. Die Wunde wies keine Schmauchspuren auf. Ein Zeuge hörte einen weiteren Schuss in einem Bauernhof in der Rue Boucher. Außerdem sind weder die Staffelei noch die Waffe aufgefunden worden. Die Brüder Gaston und René Secrétan, Söhne eines reichen Apothekers in Auvers, hätten den Maler zuerst drangsaliert und dann erschossen. Ein Jahr zuvor hatte Buffalo Bill in Paris einen Wild-West-Boom in Frankreich ausgelöst. René Secrétan verbrachte den Sommer 1890 im Cowboy-Kostüm und schoss auf Vögel. Ein Bauer fand 1960 eine kleinkalibrige Pistole auf einem Feld, welche Van Goghs Verletzungen erklären könnte. Steven Naifeh geht davon aus, dass es sich um einen Unfall mit Todesfolge gehandelt haben könnte. Siehe: Steven Naifeh und Gregory White Smith, Van Gogh : sein Leben, Frankfurt a. M. 2012.

- Zit. n. Guy Cogeval, Transcendance du délire, in: Van Gogh | Artaud. Le suicidé de la société, hg. v. Guy Cogeval und Isabelle Cahn (Auasst.-Kat. Musée d'Orsay, Paris, 11.3.–15.6.2014), Paris 2014. S. 10–13, hier S. 10.

![Vincent van Gogh, Die Sternennacht [La Nuit Etoilée], Detail, 18. Juni 1899 (Museum of Modern Art, New York)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Vincent-van-Gogh-Die-Sternennacht-Detail-778x500.jpg)

![Vincent van Gogh, L`Homme à la pipe (Selbstbildnis [Mann mit Pfeife]), 1889, Privatsammlung.](https://artinwords.de/wp-content/uploads/von-matisse-zum-blauen-reiter/vangogh-e1542583408860-449x500.jpg)

![Paul Signac, Le port de Saint-Tropez [Der Hafen von Saint-Tropez], 1901/2, Öl auf Leinwand, 131 x 161,5 cm (The National Museum of Western Art, Tokio, ehemals Museum Folkwang, Hagen/Essen)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Paul-Signac-Der-Hafen-von-Saint-Tropez-1901-1902-778x500.jpg)